コロナ禍で販路開拓の意識に変化? 販路の「広さ」確保でリスク分散へ

2023/01/06

コロナ禍によって、農産物の販売先の動向で売上が変動した農業生産者も少なくなかっただろう。今回は、様々な環境の変化に対応するための販路開拓のあり方について流通経済研究所・折笠俊輔氏が解説する。

「横展開」の2つのメリット

販路開拓の「深さ」追求とは

コロナ禍の前まで、販路開拓の必勝パターンは「横展開」でした。例えば、キャベツを生産している農業法人の場合、営業をかけてある食品スーパーと取引することができたのであれば、同じ営業のロジックで、他の食品スーパーにも営業をかけ、食品スーパーの取引先を増やしていく、というものです。このように同じ業種・業態で顧客開拓を行っていくことを営業用語では、「横展開」と言い、横展開には、2つの大きなメリットがあります。

ひとつは、営業活動において、既存顧客との商談のノウハウや提案を利用できることです。同じ業種・業態のバイヤーとのやり取りで得られた知識が、次の商談にそのまま利用できるため、営業の効率が非常に良くなるほか、業界知識やネットワークも広がります。

もうひとつは、営業活動だけではなく、納品等の作法も含めて、同じ業種・業態であれば同じノウハウで対応できることです。食品スーパーであれば、卸が間に入る商流があったり、指定されたセンターに一定の時間までの納品が求められたり、定期的に決まった帳票を提出したり、といった取引の仕組みがありますが、これらは企業ごとに微妙な違いはあっても、大きな流れは変わりません。そのため、横展開で取引先を増やしていくと、1社あたりの対応・納品にかかるコストは下がっていきます。

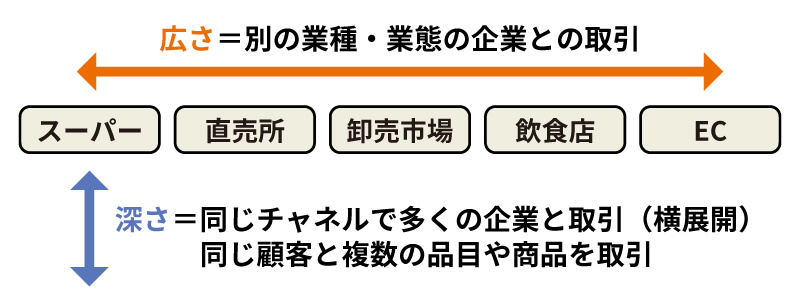

横展開は、同じ業種・業態を深く掘っていくことから、販路開拓として「深さ」を追求する活動の1つだと言えます。また、既存の顧客に新しい品目や商品を展開していくことも、既存顧客の深耕という意味で販路開拓の「深さ」追求であると言えます。

コロナ禍の前は、販路開拓では効率性の観点から「深さ」が重視されてきました。同じ業種・業態で複数の取引先を確保し、年度の最初に生産と販売の計画を立て、取引先との価格交渉等を行えば、計画通りに生産できた場合、想定していた売上と利益を確定することができるのです。顧客への対応、商談、納品等は同じ業種・業態への対応なので、慣れてしまえば難しいことはありません。

リスク分散を考えることが重要

販路の「広さ」の確保とは

しかし、コロナ禍やウクライナ戦争など、現在は農業ビジネスを取り巻く環境変化が非常に激しくなっています。こうした環境変化が激しい場合は、リスク分散を考える必要があります。そこで考えたいのは販路の「広さ」の確保です

販路の「広さ」とは、取引先の業種・業態の数の多さを指します。つまり、販路として複数の業種・業態の取引先を持つことが「広さ」につながると言えます。例えば、食品スーパー10社と取引している場合、「深さ=10社」、「広さ=1業種」となります。それに対し、同じ10社との取引でも、食品スーパー5社、直売所出荷1件、卸売市場の業者への販売2社、飲食店への販売2社の場合は「深さ=最大5社(スーパー)」、「広さ=4業種」となります。

販路の「広さ」を確保する最大のメリットは、リスクの分散です。コロナ禍のような業種ごとの取引先の浮き沈みに対応できるだけではなく、農産物の大きさなどが天候の影響などで変化した場合に、柔軟に販売対応できる可能性があります。

例えば、想定よりも大きくなりすぎてしまった場合、食品スーパー向けでは規格外になってしまうものの、飲食店へは納品できる、といったことがあげられます。直売所への出荷や産地直売型のインターネット販売サイトでの出品などに取り組むことで「広さ」を確保することも、同様にリスク対応につながるでしょう。極端な話、輸出に取り組むことも「広さ」の確保であり、国内の需要動向に左右されない意味でのリスク対応につながる可能性があります。

ただし、販路を「広げ」すぎると、デメリットもあります。販売先の業種・業態が異なれば、当然ながら商談のポイントや、納品の作法などが変わってきます。そのため、営業活動や顧客対応において工数が非常にかかってしまう可能性があります。顧客対応、販売にかかる効率性が犠牲になるのです。それぞれの顧客に合わせた営業対応を行うことはもちろん、直売所に出荷する場合は、毎日、納品と引き取りに行く必要がありますし、インターネット販売を行う場合は小口出荷の荷造りや伝票発行が必要になります。

環境変化が激しい現在

広さを意識しバランスを考える

結局のところ、販路開拓で最も重要なことは販路の深さと広さのバランスを考えて、営業活動をしていくことに尽きます。ただ、環境変化が激しい現在では、以前よりも「販路の広さ」を意識していくことが求められます。

また、販路を広げても、商談や納品に必要なノウハウが共通の場合などは、対応にかかる工数は変わりません。例えば、インターネット販売サイトとふるさと納税などは、受注を受けて、個人向けに発送するスキームは同じであるため、同じオペレーションで対応できるでしょう。こうした既存のノウハウやオペレーションで対応できる形で広さを追求していくことも重要です。

筆者プロフィール

公益財団法人 流通経済研究所

主席研究員 折笠俊輔氏

小売業の購買履歴データ分析、農産物の流通・マーケティング、地域ブランド、買物困難者対策、地域流通、食を通じた地域活性化といった領域を中心に、理論と現場の両方の視点から研究活動・コンサルティングに従事。日本農業経営大学校 非常勤講師(マーケティング・営業戦略)。