持続可能な養鶏・養豚へ。進む抗菌剤や酸化亜鉛の使用規制

2024/06/05

2015年の国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げた目標、「持続可能な開発目標(SDGs)」。持続可能な畜産の実現のために注目されている、「抗生物質や酸化亜鉛を使わない養豚・養鶏」の現状とは……

1. 消費者が求める持続可能な畜産物とは?

2. 課題1:抗菌剤と畜産

3. 課題2:酸化亜鉛と養豚

4. カギは腸管!動物と環境に優しい畜産の実現

消費者が求める

持続可能な畜産物とは

広く使われるようになった「持続可能性」の意味は「環境・社会・経済などが将来にわたって適切に維持・保全され、発展できること」です。近年、若い世代が中心となった環境活動や、インフルエンサーやメディアによる発信、そして危機意識の高まった消費者からの求めなど、あらゆる力が「持続可能な食品」の需要を押し上げています。

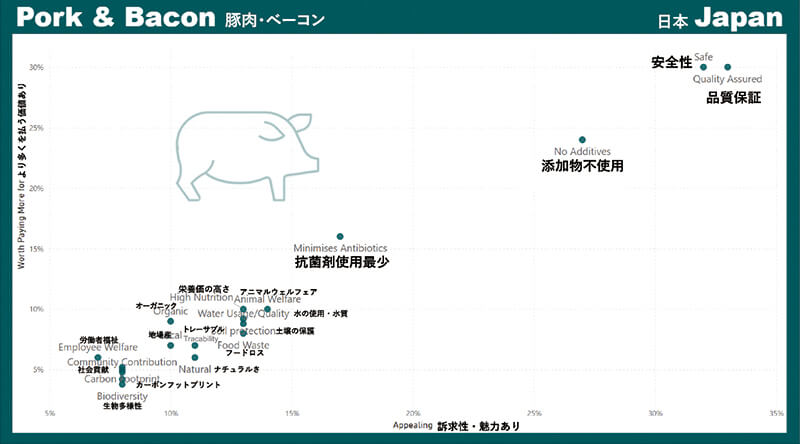

2021年、アイルランド政府食糧庁(Bord Bia)はこういった動向に対応するため、日本を含む13の輸出先市場の計1万1000人以上の消費者を対象に食品選びにおける持続可能性に関する優先事項に関する調査を行いました。この内、日本の消費者(回答者1001名)の調査結果に基づく主な知見は次の通りです。

・他の調査市場には見られなかったが、持続可能性に対して強い二面性(関心は強いが行動は控えめ)

・際立って重視されていたのは「健康」と「製品の品質」。

・「食の安全性」と「価格」に敏感であり、商品の選択時にはこれらの影響が大きい。

・食品の購入時、持続可能性に関する説明や認証情報を店頭で確認する時間はないと感じていること。

・43%が食品の選択において安全性を最重要視していると回答した。これは他のどの市場と比べても高い水準。

また、日本人消費者の豚肉及びその加工食品の選択条件については、

①商品が安全であること

②高い品質が保証されていること

③添加物が使われていないこと

④豚の飼養において抗菌剤ができる限り使われていないこと

がそれ以外の特性よりも重要視されていることが明らかにされました。(図1)

図1:日本の消費者が豚肉及び加工品の選択時に重視する持続関連特性の分布

出典:アイルランド政府食糧庁(Bord Bia)ウェブサイト

課題1:

抗菌剤と畜産

「社会の持続可能性」を脅かす重要課題の一つが薬剤耐性(AMR)です。AMRとは特定の抗菌剤の対象となる菌がその薬剤に対して発達させる抵抗性のことです。病原菌がAMRを獲得すると、治療の選択肢が減って治癒の可能性が下がることになるため、WHO(世界保健機関)が挙げる10大脅威の一つになっています。

実際に、2019年には世界で約500万人が薬剤耐性菌に関連する原因で死亡し、内約130万人が耐性菌を直接の原因として死亡しています。そして何の対処もなければ2050年までに死者数は10倍にもなると推計されています(The Lancet, 2022)。

そこで、EUでは成長促進を目的とした治療量以下の抗菌剤の動物への給与が2006年より全面的に禁止され、それに他の国も続きました。そして2022年1月、EUではさらに疾病予防を目的とした抗菌剤の動物に対する定期使用も禁止となり、現在では治療以外に抗菌剤は使用できません。日本でも「AMR対策アクションプラン」が2016年に政府によって策定され、人間と動物の両分野で取り組みが進められてきました。(図2)

図2

課題2:

酸化亜鉛と養豚

また、離乳子豚に対する高濃度の酸化亜鉛給与も、持続可能性を脅かすものとして課題になっています。一般に3週齢頃になると子豚は離乳育成豚舎へ移され、栄養源が母乳から飼料へと移行します。しかしその変化により、飼料摂取量が著しく低下し、その結果腸管内の環境が乱れ、栄養吸収効率の低下や病原体による疾病リスクが上昇するのです。ただし、その際に高濃度の酸化亜鉛を摂取することで、細菌の増殖を抑えて下痢を予防したり、症状を軽減したりすることができるため、離乳子豚が栄養として必要な最大数十倍にもあたる2,000ppm以上もの酸化亜鉛が一般的に世界中で下痢対策として用いられてきました。

しかし、与えた亜鉛のほとんどが栄養として体内で吸収・利用されずに排出されるため、環境汚染の原因となることや、重金属である亜鉛が生態系に及ぼす影響、及び科学的に示された亜鉛の薬剤耐性発達促進作用などが懸念として認識されていました。

そこで、EUではついに2022年6月より離乳子豚への高濃度の酸化亜鉛給与が禁止となり、現在では飼料中に含有しうる総亜鉛摂取量の上限は150ppmです。また、EUに追随して他の国や地域でも同様の動きが見られています。1990年代には、豚の健康確保と維持、及び子豚の下痢対策として、世界各地で一般的に抗菌剤と酸化亜鉛とを組み合わせて使用できましたが、EUではいずれも使用できなくなっています。世界では家畜への細菌の影響や下痢を抑制する新しい手段が求められています。

カギは腸管!

動物と環境に優しい畜産の実現

抗菌剤や酸化亜鉛をそのまま置き換えることで全ての課題が解決できるような特効薬的な選択肢は、残念ながら現状では存在しません。そこで、慣習になってしまっている畜産への抗菌剤や酸化亜鉛使用の元来の目的を振り返り、それを達成する他の方法を見出す必要があります。完全に機序は解明されていないものの抗菌剤の添加物としての使用目的は主に①増体促進及び、②疾病の予防とされています。また、酸化亜鉛の使用目的は前述の通り、子豚の下痢対策です。

そこでカギとなるのが腸管です。動物が餌として取り入れた栄養素を最終的に吸収するのが腸管であり、腸管内の栄養吸収ポイントである絨毛が高密度で、正常な形態で発達していれば栄養の吸収効率は高まり、増体の改善にもつながります。また、そのような絨毛は腸管内に存在する病原体が細胞内に入り込むことを防ぎます。さらに、腸管には免疫細胞の7割が集まっており、腸管の状態が最適に維持されることが病気への抵抗力向上に欠かせません。つまり、抗菌剤も酸化亜鉛もその使用を減らす際の戦略は同様なのです。

例えば特定の酵母株の細胞壁由来物質である「MRF(富マンナン分画)※」は、飼料に添加して給与すると薬剤耐性菌の制御に有効であり、腸内微生物の多様化を促進する特性が認められています。腸内微生物の多様性は腸の自己調整機能をサポートし、それによって病原体侵入時の耐久性が強化されるために重要な要素です。また、大腸菌などの病原体の代謝活動に影響を及ぼすことで、それらの病原体の抗菌剤への感受性を高めることも明らかにされています(Corrigan, 2015/2016/2017)。

しかしMRFもまた、特効薬ではなく、有効なツールの一つでしかありません。現在は動物の状態や目的に合わせて適切に選抜された酵素や機能性栄養素、プロバイオティクス、有機ミネラル類、その他マンナンオリゴ糖類(MOS)等を組み合わせた総合的アプローチの採用が有効だと考えられています。世界各地で例外なく持続可能性向上を意識した取り組みが行われることで、少しずつ未来は変わっていくことでしょう。

※研究内で用いられたMRFはオルテック社製「アクチゲン」です。

PROFILE

オルテック・ジャパン合同会社

マーケティング/コマーシャルプロジェクトマネージャー

森田 真由子

問い合わせ

オルテック・ジャパン合同会社

TEL:092-718-2288

メールアドレス:japan@alltech.com

AGRI JOURNAL vol.31(2024年春号)より転載