スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA:イプサ)が設立! 業界全体で、現場への技術普及加速へ

2025/07/08

スマート農業の普及を加速させる本格的な動きが始まった。農業業界の多様なプレイヤーで発足した「IPCSA(イプサ)」は、スマート農業技術に対する「コストが高い割に効果が見えにくい」「自分の経営にはフィットしない」といった現場の課題を解決するプラットフォームだ。

1.食料の生産から消費に至る現場がイノベーションの「主役」

2.基調講演で語られたスマート農業の未来展望

3.白熱したパネルディスカッションにイプサの狙いが凝縮されていた

4.スマート農業の未来:イプサは共創のエコシステムとなる

食料の生産から消費に至る現場が

イノベーションの「主役」

スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA:イプサ)は、食料の生産から消費に関わるあらゆる人々を主体として位置づける新しい枠組みだ。

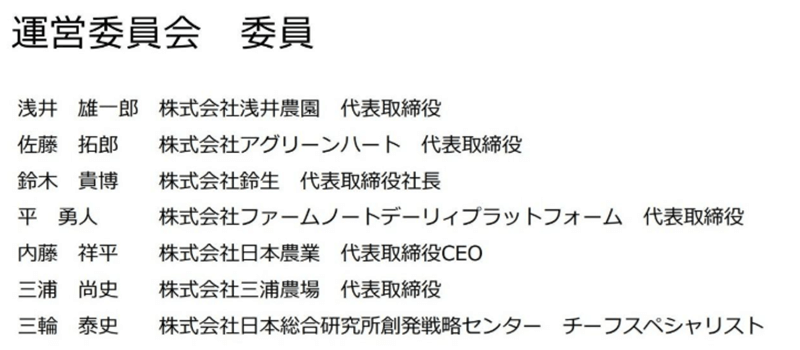

参加するのは農業生産者をはじめ、企業、JA、研究機関、教育機関、自治体など。事務局は農林水産省と農研機構が担う。

イプサの目的は、スマート農業技術の「普及」だけではなく、現場起点の「課題解決」といった開発と普及の好循環を推進することである。ニーズと現実を見据えた技術開発や導入を支援するため、情報共有、人材育成などを通じて、スマート農業を農業経営の実利に結びつけることを目指す。設立総会で説明されたイプサの具体的な活動は以下の5点に集約される。

●ニーズ・課題の収集と分析:現場の声を丁寧に拾い、活動方針や技術開発に反映。

●情報の収集・共有・発信:会員専用サイトでの知見共有と、先進事例の発信。

●マッチング:イベントやオンラインを通じて関係者同士の連携を促進。

●人材育成:全国の研修情報提供や、イプサ独自の育成プログラムの展開。

●共通課題の解決:課題の共有から解決手法の設計、コンソーシアムの構築までを支援。

運営委員長には、現場でスマート農業に挑み続けてきた浅井農園の浅井雄一郎氏が就任した。「スマート農業から、生産現場が取り残されている」と語った浅井氏は、圃場提供やデータ提供に終始しがちな現状を打破し、現場と技術が真にパートナーとなる関係性を築く必要性を訴えた。浅井氏が掲げた決意は3つ。

●正確な技術評価と情報共有:「失敗も含めて信頼関係のなかで情報を共有したい」

●オープンマインドな協力体制:「『ウグントゥ(思いやり・コミュニティ精神)』を大切に、共創の場を作る」

●官民連携の深化:「政策と現場、行政と民間が手を取り合わなければイノベーションは生まれない」

基調講演で語られた

スマート農業の未来展望

続いて「農業推進に向けて」をテーマに基調講演が行われた。演者は、女子栄養大学教授で東京大学名誉教授の中嶋康博氏。食料・農業・農村基本法の改正を踏まえて、スマート農業の未来を展望した。以下に、概要を簡潔に掲載すると……

日本農業は1960年代以降、労働力(農業人口)減少を機械化(資本投下)で補ってきたが、1990年代以降は資本投資すら減少した。今や“何で”産出を維持するかが問われており、その答えが「イノベーション」だ。

中嶋氏は「フードチェーン全体の生産性向上が求められる」と強調。農地管理から播種・収穫・加工・流通・調理まで、「食料生産から消費に至るあらゆるステージでの連携と技術革新が必要であり、イプサにはそのハブとしての役割が期待されている」と述べた。

この後、スマート農業技術の活用や開発の優良事例として、2つの取り組み事例が紹介された。

1つ目は、山形県天童市の、おしの農場による取り組み。同社はスマート農業技術活用促進法の生産方式革新実施計画の認定を全国で初めて受けた。KSASによる農場管理、ドローン散布などに加えて、新たにザルビオを導入して地域内でデータを共有、次作へ活かすサイクルの確立を目指す。

もう1つの事例は、農作業補助アプリ「Agri-AR」の開発社であるRootの取り組み。こちらはスマート農業技術活用促進法の開発供給実施計画の認定を全国で初めて受けた。AR技術で作業支援を実現する。スマホベースで利用でき、導入コストは年間9,000円~と低額だから導入しやすいと、林業や建設業にも技術転用の広がりを見せている。

白熱したパネルディスカッションに

イプサの狙いが凝縮されていた

設立総会の最後に、農業生産者・サービス提供者等が一堂に会し、スマート農業の現在地と将来展望を討論するパネルディスカッションが行われた。司会(モデレーター)は本分野の造詣が深い日本総合研究所の三輪泰史氏。パネラーの多くは運営委員である。

「スマート農業技術を導入するだけでは生産性は上がらない」と語ったのは、ファームノートデーリィプラットフォームの平勇人氏。「農業は作目が多様だから、サービス提供社としてはソリューションを作るのが難しい。個別対応になりかねない。関係者のベクトルをそろえる方向性として『儲かる』が鍵にならないか? 儲かるスマート農業技術なら、企業体であれ家族経営であれ、導入してみるのではないか?」と、スマート農業技術の提供者と利用者、両方の立場を知る者としての見解を述べた。

国内外でりんごを生産し販売までを行う日本農業の内藤祥平氏は「スマート農業技術の導入に当たっては、同時に樹形管理のような基盤整備が必要」と説いた。これは、スマート農業技術活用促進法生産方式革新実施計画の「農産物の新たな生産の方式の導入」にも符号する、鋭い指摘だ。

運営委員長の浅井氏は「農業をやりたい人がいなくなったら、日本の食料生産は崩壊する。給与をふくめて生産体制を維持しなくてはいけない。それにはバリューチェーンの効率化が必要だ。スマート農業技術で得た利益をしっかり配分し、農業が持続可能な職業となる仕組みづくりが重要」と話した。

露地野菜の生産者であり農業機械シェアや作業受託にも取り組む鈴生の鈴木貴博氏は「スマート農業技術導入により、生産性は上がるものの単収が落ちる、ということもあるかもしれない。米をみても、昔の手刈りの方が収量は高かった、と言われる。それでも今は誰もがコンバインを使う。その線がどこにあるのか、見極めが大切」と、スマート農業技術導入と経済合理性の見極めの重要性を指摘した。

優良事例で発表を行った「Agri-AR」の開発者であり農業生産者でもある岸氏は、イプサへの期待として「農業に限定しなくても良いと思っている。農作業は数ある作業があるなかの、1つの形態にすぎない。開発者としては、視野を広く持つべき」と語った。これは加工や輸送といった、生産の後工程に関わる方へのイプサへのいざないだろう。

同じく優良事例で発表を行った押野日菜子氏は「スマート農業技術としてドローンを導入したことで、背負い動噴を廃止して、女性でも簡単に散布できるようになった。体力がない女性でもできるなら、高齢者や体力に自信ない人にもできる。農業に興味はあるけど体力が心配……という人も農業に参加しやすくなる」と、スマート農業技術の導入による軽労化は就農者確保にもメリットがある、と指摘した。

質疑応答では、会場参加者から、中山間農業への対応について、質問があった。それに対してパネラーからは、「中山間に特化したサービスを、と期待するのではなく、今あるものをどうやったら使えるか、横串を通すような発想も必要では」「こういうサービスがあったら使いやすい、という提案も重要」とのアドバイスがあった。こうした、現場の声が飛び交い、解決への道筋を見出して行くのが、イプサなのだ。

スマート農業の未来:

イプサは共創のエコシステムとなる

イプサは単なる技術普及の場ではない。同業者や異業種と連携して、課題を見出し、課題に即したソリューションを開発・実装する、共創型エコシステムのハブとなることを目指している。

近年、課題が多様化・複雑化して、そもそも何が課題であるのかが顕在化しにくくなっているように思う。イプサで「共に考え、共に挑む」ことで、今は見えていない壁を乗り越えて行ってほしい。

なお、事務局を努める農水省によると、イプサの会員は2025年7月1日現在953であるという。入会希望者はイプサのホームページより会員登録してほしい。

※本記事はスマート農業イノベーション推進会議設立総会(2025年6月27日)の内容に基づいて構成した。発表の詳細はイプサウェブサイトで閲覧できる。

DATA

画像提供/農水省 取材・文/川島礼二郎

7月24日(木)に開催する「第3回次世代農業セミナー」では、全国農業会議所人材対策部の萩原知里氏が「農業の雇用を取り巻く情勢と雇用就農資金の活用」について先進事例を交えてわかりやすく解説します。

いま、日本の農業は資材高騰や相次ぐ異常気象、高齢化と人手不足など、多くの課題を抱えています。本セミナーでは、各界の有識者や専門家にご登壇いただき、日本の農業のあるべき姿を考えます。