【IPMの最新動向】総合的病害虫管理(IPM)の最新技術と天敵利用の現状

2026.01.08

2025年11月26~28日、「アグリビジネス創出フェア2025」が開催された。今回はその講演・展示等のなかから、IPMに関連したパネルディスカッションと展示を紹介する。

1.天敵利用の最前線とリアル 理想と現実が明らかに

2.高知県に見る「IPMが根付く地域」の条件

3.「害虫被害ゼロ」への挑戦――IPMの次のフロンティア

4.有機イチゴは「できる」――IPMのマニュアル化という挑戦

天敵利用の最前線とリアル

理想と現実が明らかに

最初にお伝えするのは、『みどり技術ネットワーク全国会議 特別パネルディスカッション「天敵利用×最前線とリアル」―農業界の新時代を切り拓く仕事人に迫る。』の概要。天敵利用を軸としたIPM(総合的病害虫管理)の最前線と、その実装現場の課題感等が語られた。

モデレーターを務めたのは本分野の第一人者である京都大学大学院農学研究科教授の日本典秀さん。

冒頭、農林水産省 農林水産技術会議事務局の東野研究総務官が登壇した。「生産性の維持・向上と環境負荷低減の両立には、現場で使える形での技術実装が不可欠」と強調し、研究・行政・企業・農業生産者が一体となるネットワーク形成の重要性を示した。

続いて日本教授は、自身が1990年代初頭から天敵利用研究に携わってきた経緯を紹介したうえで、天敵利用には「放飼増強法」「土着天敵の活用」「生態系の再構築」という複数のアプローチがあると整理した。目指す姿は「農家が農薬選択に頭を悩ませず、作物づくりに集中できる防除体系」であり、天敵が“勝手に働く環境づくりこそが研究の核心であると語った。

左から岡林さん、尾原さん、綿田さん。

左から岡林さん、尾原さん、綿田さん。

普及の立場から登壇したのは、高知IoPプラスの岡林俊宏さん。「1人のエースより、100人が1歩前へ進む普及」を信条に、100戸単位での実証と失敗を含めた情報共有を重ねてきた経験を紹介した。高知県では農家自らが野外で土着天敵を採集・増殖し、施設内に生態系を組み立てる文化が根付き、天敵利用が教科書にも掲載されるまでに至ったという。

天敵を導入した農家の立場から登壇したのは、尾原農園(高知県)の尾原由章さん。ピーマン長期栽培における天敵利用の「痛み」を率直に語ってくれたのが印象的だった。規模拡大と人員不足により観察が疎かになった結果、害虫に大きくやられた今季の失敗を振り返り、「天敵利用は魔法ではない。観察と初動を怠れば破綻する」とも話した。その言葉は、成功事例の裏にある現実を浮き彫りにした。

企業の立場からはカゴメの綿田圭一さんが登壇した。トマト契約農家(露地栽培)と取り組んでいるIPM実証では、バンカー植物やリビングマルチを活用して、天敵が定着しやすい環境づくりを重視しているという。技術確立だけでなく、「農家のコスト・労力」・「分かりやすい教科書」・「指導体制」という課題に向き合い、社内外を巻き込んだ普及設計を進めている、と説明した。

天敵の供給側からは、アグリ総研代表取締役社長の手塚俊行さんが登壇。国産天敵・在来天敵の商品化に取り組む現状を紹介した。研究と現場、そして事業としての成立をつなぐ役割の重要性が示された。

研究開発の最前線として、静岡県農林技術研究所の中野亮平さんは、タバコカスミカメを核としたIPM体系構築の考え方を紹介した。「出口(現場)を見据えた研究」・「科学的根拠に基づく体系化」・「生産者との対話」を重視する姿勢が語られた。また農研機構の外山晶敏さんは、果菜類における「ダブル天敵防除体系」の開発を通じて、「選んでもらえる技術」へ進化させることの重要性を指摘。天敵を主役に据える発想の転換こそが、次の段階であると締めくくった。

IPMの関心の高さを示すように、会場は満席となっていた。

IPMの関心の高さを示すように、会場は満席となっていた。

このパネルディスカッションは、天敵利用の理想論だけが語られることはなく、失敗や葛藤を含めた「リアル」を共有する場として実に有用だった。天敵利用は単なる技術ではなく、人(組織・観察力)を含めた総合力が成否を決める技術であることを改めて示す内容であった。

高知県に見る

「IPMが根付く地域」の条件

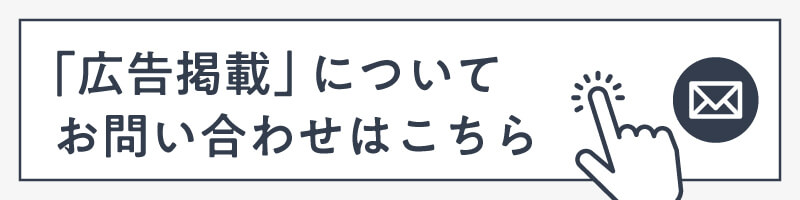

高知県・高知大学IoP共創センター・高知IoPプラスによる共同展示ブースでは、IoP(Internet of Plants)が導く「Society5.0型農業」への進化をテーマに、産学官連携による複数の取り組みが紹介されていたが、そのなかで注目したのがIPM(環境保全型農業)の1枚のパネル。その説明の前に、高知県におけるIPMの取り組みを簡潔に紹介しておこう。

高知県では1990年代後半、ナスやピーマンの重要害虫(ミナミキイロアザミウマ)に対する化学農薬の効果低下が顕在化し、防除体系の転換が迫られた。そこで県は安芸地区を中心に天敵導入試験を開始。2000年代初頭には、タイリクヒメハナカメムシを核としたIPM体系が構築されつつあった。

ところが、侵入害虫タバココナジラミの拡大により天敵導入農家が甚大な被害を受け、一時は天敵利用そのものへの失望が広がった。それでも現場からは「築いてきた技術をあきらめたくない」という声も上がり、農薬を使わず天敵を使い続けた結果、ハウス外から侵入した土着天敵が害虫を捕食する現象が確認された。これが、高知県における土着天敵利用の出発点となった。

会場に展示されていた土着天敵「タバコカスミカメ」。

会場に展示されていた土着天敵「タバコカスミカメ」。

前置きが長くなったが、展示されていたパネルに話題を移そう。パネルに示されているのは、IPMで利用できる防除技術(物理的防除、化学的防除、生物的防除)の一部だ。IPMは化学農薬を否定するものではない。利用可能な防除技術を経済性も踏まえて組み合わせて病害虫の発生と被害を抑える、という考え方だ。

一方で天敵を利用するには、観察が欠かせなかったり、天敵と農薬の組み合わせに高度な知識が必要となるなど、難しい面もある。

高知県では、生産者が粘り強く試行錯誤を重ね、地域全体で知見を共有した結果、現在では施設ナス・施設ピーマンにおける天敵導入面積率99%を達成している。地域で取り組んだ結果、農業生産者間での情報共有だけでなく、天敵そのものの融通も行われるようになった。パネルでは記されていないが、この生産者同士の助け合いが成立している点こそが、高知IPMの最大の強みであると思われる。

DATA

「害虫被害ゼロ」への挑戦

――IPMの次のフロンティア

会場でひときわ未来志向の展示を行っていたのが、「害虫被害ゼロ コンソーシアム」。本コンソーシアムは、ムーンショット型農林水産研究開発事業のもと、化学農薬に依存しない新たなIPM体系の構築を目指している。

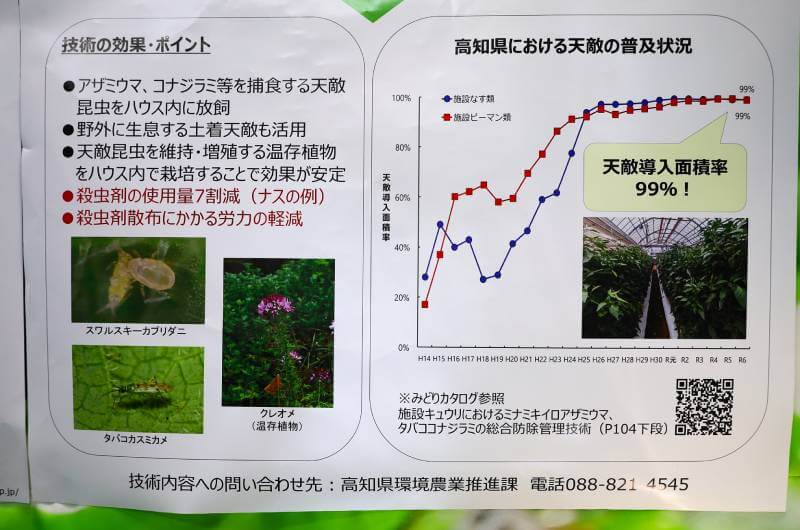

その柱となるのは三つの技術。レーザーによる革新的な物理的害虫駆除、生物多様性を生かした「オールマイティ天敵」、そして昆虫と共生する微生物を利用した防除技術だ。

▶「青色レーザー」「オールマイティ天敵」「共生微生物」関連記事はこちら!

最初に説明するのは、ハスモンヨトウを対象とした青色レーザー殺虫技術。次に紹介する「オールマイティ天敵」とともに、技術開発の背景や詳細は当サイトで過去に記事にしている。プロジェクトリーダーを務める日本典秀先生が教えてくれた。

実演していたレーザー害虫駆除システム。害虫の横に見える青い点がレーザー。

実演していたレーザー害虫駆除システム。害虫の横に見える青い点がレーザー。

「蛾の飛行モデル精度の向上により、90%の確率で撃ち落とすことが可能になりました。レーザー装置はハウス外に設置し、産卵を防ぐ役割を果たします。防虫ネットでは防ぎきれなかった『周辺への産卵→幼虫のハウス内への侵入』を防ぐ技術であり、実用化は目前に迫っています」(日本典秀先生)。

もう一つの柱である「オールマイティ天敵」では、ゲノム研究を活用した天敵の高機能化が進められている。2024年には、餌探しを「すぐにあきらめない」性質を持つタイリクヒメハナカメムシが発表された。この系統は圃場への定着性が高く、アザミウマの発生を従来の5分の1程度に抑制できるという。2026年の市販化が予定されており、天敵利用のハードルを大きく下げる可能性を秘めている。

DATA

有機イチゴは「できる」

――IPMのマニュアル化という挑戦

農研機構が展示していた「有機イチゴ栽培体系」も、IPMの実装段階を象徴する取り組みだ。有機イチゴ栽培体系の確立とは、言い換えれば「イチゴIPM栽培のマニュアル化」に他ならない。

有機イチゴは一部の輸出志向産地で導入事例があるものの、全国的な普及には至っていない。そこで中日本農業研究センターでは、令和2年度から病害虫防除・土壌管理技術を組み合わせた体系づくりに着手し、「恋みのり」「よつぼし」「とちおとめ」の3品種で実証試験を行ってきた。

紫外線照射や耐病性品種による病害抑制、天敵利用による害虫防除、太陽熱・還元消毒を組み合わせた土壌管理などを導入した結果、慣行栽培の全国平均と同等の収量を確保できることが示された。民間農業法人で行った現地実証では慣行栽培と同等の収量が上がっており、販売も始まっている。

この展示が示していたのは、IPMが「特別な技術」ではなく、体系として整理すれば誰でも導入可能な栽培技術になり得るという事実だ。IPMの普及に必要なのは新技術ではなく、整理された手順と再現可能なモデルである。この有機イチゴの事例がそれを明確に示していた。

DATA

農研機構 「旬」の話題旬の有機イチゴ(ハウス栽培)をレポート!!

取材・文:川島礼二郎

RANKING

MAGAZINE

PRESS