Next次世代型施設園芸農業に迫る! データ活用の最先端を行く高知県の取り組みとは?

2024/08/26

施設園芸でのデータ活用に興味のある方なら、必ずどこかで「SAWACHI(サワチ)」の名前を聞いたことがあるはずだ。この「サワチ」を運営する高知県と、利用者である一人の農業生産者にお話をうかがった。

オランダ型の環境制御を

新たに「データ駆動」させる

高知県は長年、収益性の高い施設園芸に力を注いできた。その結果、現在ナス、ミョウガ、シシトウなどは全国シェアNo.1を誇る。他都道府県に先駆けて、オランダを参考にした「次世代型施設園芸システム」を取り入れ、2014年から高収量・高品質を目指して、温度、湿度、炭酸ガス濃度などのハウス内の環境を見える化。手動制御が主流ながら、この次世代型ハウスは2018年までに46ha普及させている。

ナスは分ち合ふ農園の、そして高知県の主要作物である。

ナスは分ち合ふ農園の、そして高知県の主要作物である。

この「次世代型施設園芸システム」をさらに一歩進めようと取り組んでいるのが「Next次世代型施設園芸システム」。オランダ型の環境制御を、新たに「データ駆動」しようとしているのだ。

その核として機能するのが「SAWACHI(サワチ)」だ。

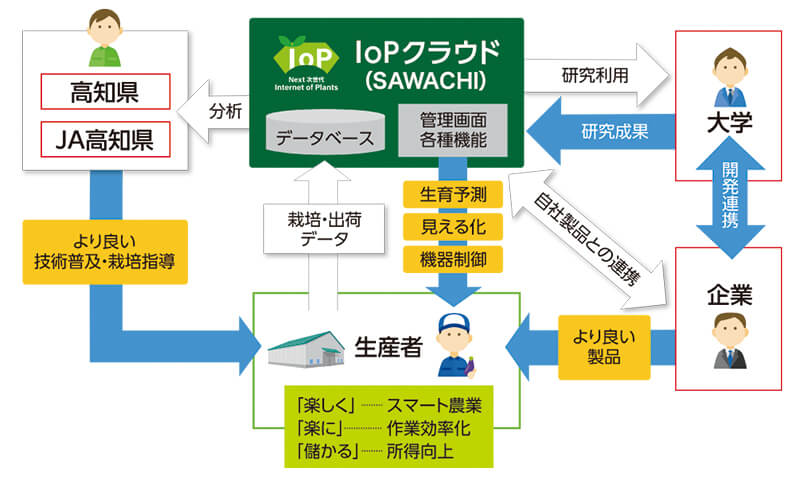

「サワチ」とは、高知県が中心となって取り組むIoPプロジェクトで運用されているIoPクラウドの名称である。ネットワーク接続した農業ハウス内の環境データや機器の稼働データなどのほか、JA高知県が持つ出荷データや等階級データなどを、リアルタイムで一元的に集約するクラウド型のデータベースシステムだ。

「サワチ」を利用する農業生産者は、「サワチ」に自身の基本データのほか、栽培管理履歴やハウス内環境データ、機器稼働データやエネルギー経費、病害虫発生に関わるデータから出荷データまで、施設園芸に関わるあらゆるデータを提供する。その対価として、高知県やJA高知県によるデータ分析に基づいた栽培指導を受けることができる。またIoPプロジェクトに参画する大学や研究機関による生育予測などの研究の実証と実装支援を受けたり、民間企業の優れた農業用機器やソフトウェア開発の共同開発や実装支援など、産学官連携により多方面から支援を受けることができる。

IoPプロジェクトには、高知県・JA高知県のほか、大学や研究機関、民間企業が参画している。説明してくれたのは、高知県IoP推進課IoP推進監の岡林俊宏さんだ。

「出荷データ提供に同意している農業生産者数は2529戸、『サワチ』利用者数は1112戸、環境測定装置を接続している農業生産者数は558戸です。県が定めている主要7品目のなかでも、特にナスは90%、キュウリは96%が出荷データ提供に同意してくれていますが、まだまだ満足できる割合には程遠いですね。個人の自由やプライバシーを尊重するのは絶対ですが、IoPプロジェクトは農業生産者のためであると同時に、産地の未来のためのものです。本来ならば、広い視野に立ち、全員に入っていただきたい」。

まだまだ満足できないと岡林さんは言うが、全施設園芸生産者数の半数以上が出荷データを提供し「サワチ」利用者は1/4に迫っている。これは凄い数字だ。

「高知県は日本最先端の施設園芸王国であると自負していますが、現実は厳しく、このままでは衰退の一途を辿ってしまいます。だから今やるしかない。農業生産者の皆さんには、我々を信じて加入してほしい」。

分ち合ふ農園 宮崎武士さん(写真左)、高知県IoP推進課IoP推進監 岡林俊宏さん(写真右)

分ち合ふ農園 宮崎武士さん(写真左)、高知県IoP推進課IoP推進監 岡林俊宏さん(写真右)

データを活用した

県とJAによる丁寧な指導

「ほぼ全員が『サワチ』を使って見ているのが市況データです。リアルタイムで見ることができます。農業生産者にとって、市況が気になるのは当然のことです。

一方で、県全体で収量を増やし品質を上げる。あるいは良いタイミングで出荷する、そのための栽培計画を立てる、となったとき、どうやるか。その答えが『サワチ』なのです。

県やJAは、ハウス内環境データや機器の稼働データなどを見て、それを篤農家のデータと比較しながら栽培管理方法を指導する、営農支援を行っています。生産者の困りごとは様々ですが、収量・品質・病害対策・経費削減など、施設園芸にかかわる多くの課題を、『サワチ』はデータを活用して解決できます」。

「サワチ」ユーザーは、市況情報のほか、営農気象情報、ハウス内の環境データ、機器稼働状況、圃場カメラの画像などを確認できる。だが本質は別にある。「サワチ」を核にして、県やJAからデータに基づいた質の高い営農支援を受けることができる。

「サワチ」ユーザーは、市況情報のほか、営農気象情報、ハウス内の環境データ、機器稼働状況、圃場カメラの画像などを確認できる。だが本質は別にある。「サワチ」を核にして、県やJAからデータに基づいた質の高い営農支援を受けることができる。

県とJAが行っている営農支援事例のレベルの高さには驚かされる。例えば、安芸地域のナス。品質向上を目的として、モデル農家10戸を指導した。つやなし果の低減を目標として環境データをもとに潅水管理と温湿度管理を指導したところ、発生率を8.2%低減させることに成功。収量と品質の向上を実現した。

また、高知市春野町の若手キュウリ生産者に対して行った指導では、環境データ、生育データ、土壌データなどを生産者と共有しつつ、月に数回フィードバックしながら栽培環境改善を指導した。

その結果、就農1年目の若手生産者が収量30t/10aを達成したという(地域平均は約20t/10a)。このように県とJAは、作物や地域ごとに、データを活用しながら丁寧な指導を行うことで、県全体の産地力向上を図っている。高知県全体で、データ駆動型による類型支援者数は1742戸(R5年度)。これを令和6年末には2500戸にまで上げることを目標としている。

「サワチ」の活用により

農業生産者は利益拡大へ

高知県安芸市の分ち合ふ農園。

高知県安芸市の分ち合ふ農園。

利用者側である農業生産者は、「サワチ」をどのように活用しているのだろうか? 安芸地域で59aのハウスでナスを中心に営農している「分ち合ふ農園」の宮崎武士さんが教えてくれた。

「環境制御には誠和の『プロファインダーNext80』を使っています。生物農薬として土着天敵を活用しているため、環境制御は病害虫が出にくい環境を整えることを主目的に行っています。土着天敵が主体のため化学農薬はそれほど多く使いませんが、栽培管理と合わせて『アグリハブ』で農薬履歴を管理しています。

仲間と開催している勉強会での最近の話題が費用対効果なので、最近は特に『サワチ』で燃料使用量を確認することが多いですね。昨年と比べてどうなのか、使用料金がこれだと温度を何度にすれば利益が最大化するのか、『サワチ』を見ながら設定温度を変えたりしています」。

また、宮崎さんは「サワチ」に関連した実証として、生育データの活用に協力している。

「ハウス内にはカメラが設置されていて、葉面積や花数、果数を見ています。IoPプロジェクトでは、これを将来、生育予測として活用することを目指しています。市場が欲しがっているタイミングで出荷できれば、当然利益が大きくなります。環境を制御することで生育速度を調整できるのが施設園芸ですから、そのメリットを最大限生かしていきたいですね」。

分ち合ふ農園のハウスにはカメラが設置されており、葉面積、花数、果数などが日々記録されていて、振り返ることができる。ここで得られた知見が将来、生育予測システムとして「サワチ」に搭載されることだろう。

分ち合ふ農園のハウスにはカメラが設置されており、葉面積、花数、果数などが日々記録されていて、振り返ることができる。ここで得られた知見が将来、生育予測システムとして「サワチ」に搭載されることだろう。

個の利益を増やし

産地力を強化する

試行錯誤しながら得られたデータ活用のノウハウを、産地で共有して、地域に還元しようと宮崎さんは考えている。しかし、それはライバルを利することになり、自身の利益を減らすことにならないのだろうか?

「詳しくは岡林さんに聞いてほしいのですが(笑)、ここは地域として土着天敵の実装を実現した、日本でも極めて珍しい地域なのです。地域のほとんどの農家が天敵利用に取り組み、失敗しながらノウハウを共有して、実際に天敵を分け合いながら、今ではほぼ全員が土着天敵の導入に成功して、産地の力が高まった経験があります。その成功体験があるから、私たちは自分一人では大きなことは成し遂げられない、地域で取り組む方がメリットが大きい、という考え方が染みついているんです」。

岡林さんは、安芸地域での天敵導入の陰の立役者だ。昔を懐かしみながら、教えてくれた。

「地域の農業生産者全員をリスト化して、しらみつぶしに説得してまわりました。当初は誰からも相手にされませんでしたが、ポツリポツリと挑戦してくれる人が出てきました。当時はワークライフバランスなんて言葉はありませんでしたから、朝に晩に顔を出すことで、徐々に信頼を得られるようになっていきました。天敵を実装していく過程で『化学農薬の使用履歴を県と共有した方が良い』と農業生産者さんは学んでくれた。この成功体験と、その過程で得られた信頼関係は、今行っている『Next次世代型施設園芸システム』の普及にも生きていると感じています」。

それでも岡林さんは「普及が遅い」と語る。「サワチ」は多機能だが、それが農業生産者にとってのわかりにくさに繋がっている、と指摘した。

「あれもできます、これもできます、では導入を決意する決定打としては弱い。普及担当者が農業生産者に寄り添い、課題を聞き出し、それを『サワチ』を使うことで解決できると示す必要があります。通信料や機器導入の費用は農業生産者が負担するわけですから、それに見合ったメリットを明示しなければなりません。収量を上げたい、品質を上げたい、病害虫を出にくくしたい、経費を下げたい……農業生産者には解決したい課題は山ほどあるはず。それをデータ駆動型で解決することが、高知県の施設園芸が生き残る道になると信じています」。

岡林さんによると、日本全国のほぼすべての都道府県から、「サワチ」を視察しに来ているという。そして高知県は「サワチ」を全国共通のインフラとしてプラットフォーム化することを目指している。宮崎さんが自身のノウハウを惜しみもなく地域に還元しているように、高知県もまた「サワチ」で得られたノウハウを日本全体に還元しようとしているのだ。地方自治体が中心となったデータ駆動型施設園芸が、これからの主流になる日が来るのかもしれない。

取材協力

高知県IoP推進課IoP推進監

岡林俊宏さん(写真右)

分ち合ふ農園

宮崎武士さん(写真左)

文:川島礼二郎

写真:川村公志

AGRI JOURNAL vol.32(2024年夏号)より転載