4月からスタートの「ukabis(ウカビス)」って何? スマートフードチェーンの仕組みを解説

2023/03/03

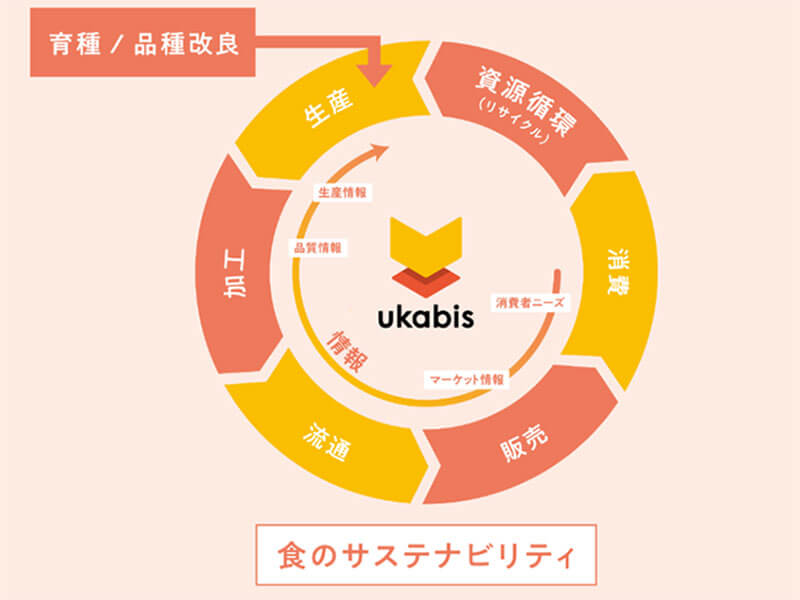

生産から流通・販売のデータを連携し、農産物の価値を高める「ukabis(ウカビス)」がスタートする。農産物流通のデジタルトランスフォーメーションであるスマートフードチェーンを、流通経済研究所・折笠俊輔氏が解説。

事業者同士がデータを共有

「ukabis(ウカビス)」とは

農産物や水産物といった生鮮食品の流通は、卸売市場を中心に発展してきました。しかし、今では、卸売市場流通に加えて、契約栽培や直接取引、インターネットを使った取引、輸出…と流通の多様化が進んでいます。ただ、そのなかでお金の流れ・物の流れをつないでいく情報ネットワークは、電話、FAX、手書き伝票がまだまだ多用されていて、効率化されているとは言い難い状況です。

今後、社会から要求される「食の安全性確保への対応」、「持続的な社会づくりへの対応」に加え、持続的な農業の発展に向けた「担い手の所得向上」、「農林水産物の付加価値向上」、「輸出振興」を目指していく中では、食のサプライチェーンの情報連携、デジタル化は必須であると言えます。

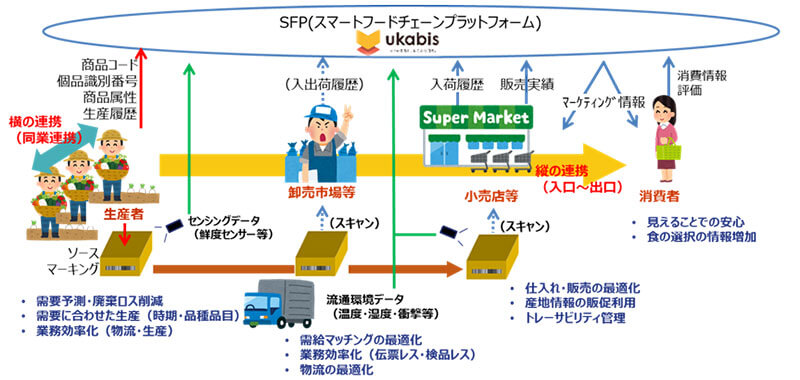

そこで、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムという事業で開発された仕組みがスマートフードチェーンプラットフォーム「ukabis(ウカビス)」です。ukabisは、生産者、卸売事業者、小売業者など、農と食のサプライチェーンに係る事業者同士が、お互いに持っているデータを共有するためのシステムです。クラウドの仕組みで、簡単にお互いのデータを共有できるプラットフォームになっています。この仕組みが完全に機能すると、生産者は、自分の出荷した農産物が誰の手を経由して、どこで、いくらで、いつ販売されたのかを知ることができます。逆に、小売業者は、入荷した農産物が、誰が、いつ、どうやって生産し、出荷したものかを知ることができます。

農産物の価値を高めることを目指す

どうやって農業者に貢献するのか

このスマートフードチェーン「ukabis」は、生産から流通・販売までのデータを単に結び付けることが目的ではなく、一連のデータ連携を通じて、農産物の価値を高めることを目指したものです。

例えば、生産者の情報や、栽培の履歴やこだわり情報をデータとして、生産物と一緒に流通させることができれば(伝票番号などを入力したら、様々な情報が見られるようなイメージで考えてください)、何も情報が無いものよりも高く売れるかもしれません。また、消費者のニーズや小売店での販売情報に、生産者が簡単にアクセスできるようになれば、生産・栽培の時の品種選定や播種時期の検討などに活用できるかもしれません。

農産物のサプライチェーンの商品の流れに合わせたデータ連携だけではなく、それと逆流するように、川下のデータを川上に提供することができれば、もっと生産者の皆様のデータに基づいた経営判断に貢献できることでしょう。

今まで、ukabisの開発のなかで進めてきた実証実験では、下記のような様々な取り組みを実施してきました。

・ 小売業などの需要データと生産予測データを使ったマッチング

・ 出荷情報を生産者同士で共有することで、トラックの積み合わせを効率化

・ 朝どれレタスが本当に朝どれであることを、流通履歴で証明して、売場でQRコードで確認できるようした

・ 輸出において、本物の日本産であることをシリアル番号やQRコードで保証。

・ 出荷の伝票情報をデータ化して、送信することで紙の伝票を無くす(EDI)

・ 農産物の運送中の温度や衝撃を測定し、記録に残すことで品質保証を行う

これらの活用は、大きく3つの方向性にまとめることができます。

■見えなかったものを見る

一つは、デジタル化、情報集約によって、見えなかったものを見ることができるようになることです。生産者の皆様が今まで見えなかった出荷後の情報が見られるようになる、今まで見えなかった輸送中の温度変化や衝撃の状況が見えるようになる、といったものです。見えないものへの対処は困難ですが、それが見えるようになると、コントロールできる可能性が出てきます。ukabisによるデータ連携を通じて農業経営の意思決定に必要な情報が見えるようになるのです。

■手間を減らす/ミスを減らす

もう一つは、手間を減らす、ということです。スマート農業などもそうですが、デジタル化によって、自動化・機械化することで人の手間を減らすことによるコストダウンとミスの防止が期待できます。事例をあげれば、手書き伝票、FAX、電話といったアナログな手法から受け取った情報をPCで手入力している、という状況の場合、手書きする手間、それを打ち込む手間がかかっています。このような手間は、伝票を電子化することで削減できます。サプライチェーンの各段階のプレーヤーの情報連携を行うことで、伝票情報をスムーズにやり取りできるようになります。

■価値を高める

農産物に生産者の情報や栽培の情報を付加する、鮮度を保証する、といった形で、その価値を高める(=高く売れる)ことが期待できます。サプライチェーンの段階ごとの情報が分断されていて、情報伝達方法がアナログな場合、農産物(モノ)と情報が分断してしまいます。そうすると、どんなにこだわって生産しても、その農産物のせっかくの良さがサプライチェーンの下流である小売業や消費者に伝わりません。農産物の流通経路が多岐にわたる今だからこそ、アナログな方法ではなくデジタルな方法(データ)で、効率的に必要な情報を必要としている事業者や消費者に伝えていくことが重要です。

スマートフードチェーン「ukabis」は、2023年の4月から、商用サービスとして利用できるようになる予定です。本格的にデータ連携を行うためには、APIという機能を使う必要があるため、ある程度のプログラミングの知識が必要になりますが、生産者向けに、プログラミング不要で、簡単に自社や商品の情報をQRコードにして小売業や消費者に見せることができる仕組み、簡易的にトレーサビリティができるような仕組みも用意する予定です。4月以降、サービスが開始されたら、ぜひ試してみてください。なお、利用するには、WEBサイトからアカウント(IDとパスワード)を登録する必要があります。

より詳細な情報は、2023年3月9日に開催される「スマートフードチェーンシンポジウム2023- ukabisで変わる食の未来 -」(主催:農研機構)でも確認できます。

筆者プロフィール

公益財団法人 流通経済研究所

主席研究員 折笠俊輔氏

小売業の購買履歴データ分析、農産物の流通・マーケティング、地域ブランド、買物困難者対策、地域流通、食を通じた地域活性化といった領域を中心に、理論と現場の両方の視点から研究活動・コンサルティングに従事。日本農業経営大学校 非常勤講師(マーケティング・営業戦略)。