果樹栽培の最先端! 愛媛県DX化の取り組み『トライアングルエヒメ』とは?

2024.01.24

2022年度に愛媛県は、産業や暮らしにある課題を打破すべく『TRY ANGLE EHIME』と銘打ったプロジェクトをスタート。本プロジェクトを機に、県内の各地でデジタル技術が浸透し、県の農業も大きく進展しそうだ。

新技術を根付かせることを前提に

企画されたプロジェクト

『TRY ANGLE EHIME(トライアングルエヒメ)』の実施目的は、県内の産業における“稼ぐ力”の強化。デジタル技術やロボットを現場に導入・活用することにより、さまざまな地域課題の解決にチャレンジしていくという。

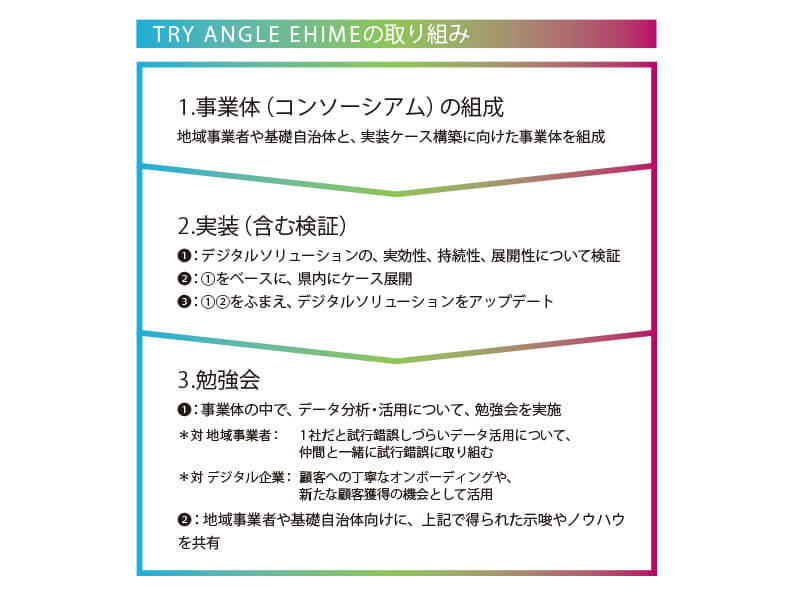

『TRY ANGLE EHIME』の具体的な進め方は、次のとおり。まず、県内外から企画を公募する。その後、外部有識者を含む選定委員会で審査を行い、企画を選定。選定された企画を提案した事業者は、1000万円~3000 万円の委託費を資金に、愛媛県内の事業者とタッグを組み、実証実験を行う。2022年度は合計38の企画が採択され、2023年度は合計35の企画が採択事業に。2023年12月時点では、73件の事業が『TRY ANGLEEHIME』のプロジェクトとして運営されている。

「『TRY ANGLE EHIME』では、デジタル技術やロボットを現場で“実装”することに重きを置いています」。こう話すのは、愛媛県デジタル戦略局スマート行政推進課の担当主幹を務める高岡 司さんだ。高岡さんいわく、デジタル技術やロボットの実装をプロジェクトの要に据えた背景には、次のような経験があるという。

「『TRY ANGLE EHIME』を企画・立案するにあたり、過去に実証実験が行われた現場をまわりながら、調査とヒアリングをしました。その際に散見されたのが、新技術の実証実験をとおして目新しいデータが得られたものの、肝心の新技術が現場に根付かなかった、という例です」。

新技術を開発する目的は、目新しいデータを得ることではない。新技術が現場に根付き、好ましい変化が起きた時に初めて、新技術に価値が生じる。こうした考えを基盤に、企画・立案されたのが『TRY ANGLE EHIME』だ。

愛媛県をデジタルに強い県、

“デジタル実装の聖地”に

『TRY ANGLE EHIME』を特徴づけるものの一つが、メーカー主催の勉強会。本プロジェクトで選定され、現場で実装検証を行ったメーカーには取得したデータを複数の生産者間で有効に利活用するための共有が義務付けられている。そのためプロジェクトがスタートして以降、参画している事業者は勉強会を開催し、他の事業者や生産者をはじめ、幅広い人々にデータや知識を共有しているという。「一つのプロジェクトで得られた知見を広く共有することで、ほかのプロジェクトとの間でデータが相互活用され、デジタル活用の高次化や生産者間連携が一気に進展する可能性が生まれます」と、高岡さん。

採択されたプロジェクトのジャンルは、多岐にわたる。現在までに、農業をはじめとする一次産業から観光、福祉、防災にいたるまで、幅広いジャンルのプロジェクトが採択・運営されている。

「前述したとおり、デジタル技術やロボットの利活用により、さまざまな地域課題を解決していくことが、『TRY ANGLE EHIME』の趣旨です。一つの産業に特化し、底上げするのではなく、デジタル技術・ロボットを有効に利活用する事例をジャンルを問わず、生み出すことに注力しています。多くのジャンルで新しいデジタル技術やロボットを導入し、愛媛県を“デジタルに強い県”へと育てていきたいですね。デジタルへの抵抗感が薄まり、県内で新技術が浸透していくほど、人手不足など諸問題が解決されやすくなるはずです」。

中・長期的な取り組みは

県内農業にも変化を与える

農業に関連するプロジェクトは、2022年度に8件、2023年度に8件、採択された。「リアルタイムに光合成の速度を確認できる機器を活用し、上質なミニトマトを計画的に栽培するプロジェクトや、宇宙技術(地球観測衛星)を用いた生育監視ツールを用いて農家の経験や栽培方法を『見える化』するプロジェクトが、採択された例として挙げられます」と、高岡さん。

なお愛媛県は、国内有数の柑橘の産地。柑橘の生産に特化したプロジェクトは、現時点で3件、運営されている。運営中のプロジェクトは、いずれもユニークで先進的だ。例えば愛媛県八幡浜市では、デジタルデータを活用し、地域内にみかん栽培の達人を増やす試みが行われている。本プロジェクトでキーとなる技術が、みかんの園地をシートで覆うマルチ被覆と液体肥料を少量ずつ施肥する点滴灌水(ドリップファーティゲーション)を組み合わせた技術である「マルドリ方式」。八幡浜市真穴地区で「マルドリ方式」をいち早く取り入れ、目覚ましい成果を挙げている生産者にフォーカスし、そのノウハウを細かくデータ化・分析するというのが、プロジェクトの概要だ。

「農業だけにとどまらず、多くの分野で新技術を導入して、愛媛県を”デジタル実装の聖地”へと育てていきたいですね。実装事例を参照することで、デジタルへの抵抗感が薄まり、人手不足などの課題解決に、新たなチャレンジが増えることに期待しています」と、高岡さんは展望を語った。

73プロジェクトが

実施・運営中

『TRY ANGLE EHIME』サイトでは、農業や漁業、観光、福祉、防災など多岐に渡る採択プロジェクトの進捗や成果を追う「採択プロジェクトレポート」を公開中。リアルで詳細なレポートに期待が膨らむ!

※2023年12月時点

プロジェクトの例

農業分野での課題

栽培に関連する生育、環境、労務に関するデータなどの取得・分析を通じた収量安定化や経営改善

「マルドリ方式栽培」名人の栽培ノウハウを

可視化するプロジェクト

八幡浜市真穴地区でいち早く「マルドリ方」を導入し、高糖度・早期収穫・高収量・安定した収穫量を誇る、柑橘農家の黒田さん。この栽培方法を知りたい、真似したいという声に答えるべくデジタル活用をし、ノウハウを広めていく。

「真穴みかん」で知られる真穴エリアで、高収量をあげる黒田さんの栽培ノウハウの可視化・普及を進めるために、真穴エリア全体のデータを取得し、リアス式海岸という地形柄、電波が届きにくいというネットワークインフラの課題を解決すべく進行するプロジェクト。このプロジェクトにより“生産者の勘と経験に頼った栽培”を打破し、誰もが高品質・多収量を実現できる産地を目指す。

※「マルドリ方式」=周年マルチ点滴灌水同時施肥法。みかんの園地をシートで覆うマルチ被覆と、液体肥料を少しずつ点滴のように土壌にしみこませて与える点滴灌水 (=ドリップ灌水)を組み合わせた技術。(出典/生物系特定産業技術研究支援センター)

取材・文:緒方佳子

AGRI JOURNAL vol.30(2024年冬号)より転載

RANKING

MAGAZINE

PRESS