地域の人手不足を解消するモデルとして注目。かすみがうら市で特定地域づくり事業協同組合を結成

2025/09/20

茨城県かすみがうら市にて、県内初となる特定地域づくり事業協同組合「かすみガウガウら協同組合」が誕生し、今年4月に事業活動を開始。本組合は、地域の人手不足を解消するモデルとして注目を集めている。

メイン画像:「かすみガウガウら協同組合」代表理事で、「小松﨑園芸」を営む小松﨑友二さん(中央)と、組合職員の三輪航太さん(左)、小泉倭人さん(右)。現在25歳の三輪さんは農業法人での研修を経て、今年、ブドウ農家として独立。週3日、組合職員として勤務しつつ自身の圃場を管理する。現在18歳の小泉さんは、週5日で勤務。「複数の品目の栽培を経験できる点が魅力で、組合に入りました」と小泉さん。

地域と農業を支え

人も育てる制度

「他の多くの地域と同様、かすみがうら市でも担い手不足や人手不足が問題になっています。人手を確保するための方策が尽き、地域内に諦めのムードすら漂う中、『特定地域づくり事業協同組合制度(以下、特定地域づくり制度)』のことを知りました。深く調べていくうちに『この制度を活用して特定地域づくり事業協同組合(以下、特定地域づくり組合)をつくれば、地域のさまざまな課題を解消できるんじゃないか?』と思ったんです」。

こう話すのは、「かすみガウガウら協同組合」(以下、ガウガウ)の代表理事を務める小松﨑友二さんだ。小松﨑さんが特に注目したのは、特定地域づくり制度がもつ次の特長だ。

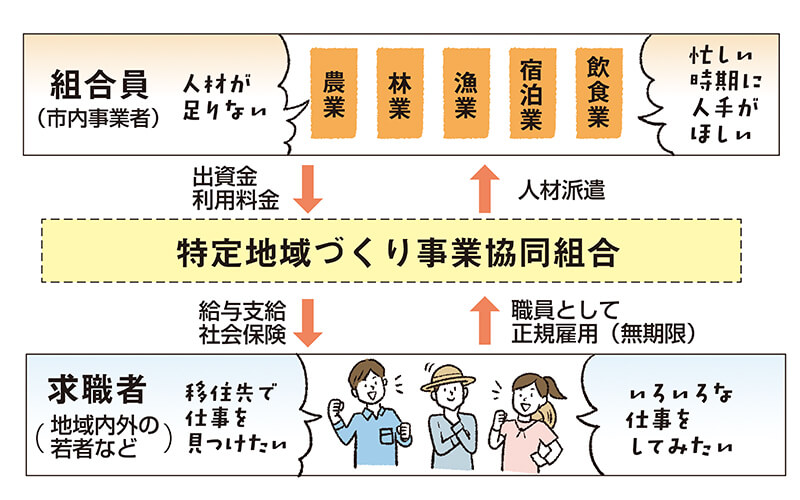

特定地域づくり事業協同組合制度とは、簡単にいうと、複数の事業者間で労働力をシェアする制度。繁忙期にのみ、組合の職員に勤務してもらうことが可能になるため、時期によって作業量などが大きく変わる事業所にとって、大きなメリットがある。

「この制度は、単なる労働力の確保ではなく、“地域づくり人材”の育成を目的としています。働く側は、正社員としてきちんとした条件下で勤めながら、地域の複数の事業者と関係を築いていけます」。

制度の活用で、地域外から人を呼び込めるだけでなく、将来的には、地域のために活躍してくれる人材を育成できる。また、本制度は、農業とも相性がいいと感じたそう。

「農業に興味があり新規就農を希望する人は、多くの場合、まず農業普及センターを訪問します。しかし、そこで具体的な事業計画などを説明できず、農地の確保などを実現できないケースも珍しくない。一方で特定地域づくり組合に加入した職員は、働きながら栽培技術を身につけ、地域の気候や特性も肌で学びとれます。また、農地を確保できるタイミングをじっくりと待つこともできます。特定地域づくり組合は、新規就農を目指す人の“受け皿”になると思いました」。

ガウガウ設立までの道のりと

設立時のポイント

ガウガウを設立するにあたり、「小松﨑園芸」の敷地内に事業所を設置。

小松﨑さんは、2024年5月に特定地域づくり組合を設ける準備を始め、2025年の1月にガウガウを設立。また、3月には茨城県より、特定地域づくり事業を運営するための認定を受けた。ほぼ同時期に、茨城労働局にて事業を行うための届出をし、4月1日より、特定地域づくり事業協同組合としての活動をスタートさせた。

準備を始めてから1年以内で、特定地域づくり組合としての事業を開始した小松﨑さん。なるべく早く、そしてスムーズに事業を始めるために心がけたポイントについて、次のように語る。

サツマイモの苗について教わる、三輪さんと小泉さん。「複数の農家さんの下で働く中で、これまでにない視点が養われています」(三輪さん)「作業しながらさまざまなことを教えてもらえるので、日々、スキルアップしている感覚があります」(小泉さん)。

「特定地域づくり組合を結成するには、4人以上の発起人が必要なので、4Hクラブのメンバーに声をかけ、計4名の農家に発起人になってもらいました。なお、通年で仕事をつくるのが、特定地域づくり組合の役割の1つ。なので、冬から春に繁忙期を迎える苗木農家、夏から秋が繁忙期の野菜農家と花き農家に組合員になってもらいました。また、すでに特定地域づくり事業を成功させている他県の組合への視察、農業普及センターや市、中小企業団体中央会といった関係機関との密な連携も、ガウガウをつくる上では成功のカギになりました。事務局長として社会保険労務士を迎えたのも、大きなポイントに。組合結成時は労働局との調整が必要になるのですが、これも社労士の助けを借りたことでスムーズに進みました」

●ガウガウの事業が始まるまで

2024年

5月1日 :第一回全体打ち合わせ

5月30日 :視察(もてぎマルチワーク事業協同組合)

6月17日 :第二回全体打ち合わせ

9月12日 :第三回全体打ち合わせ

10月16日 :第四回全体打ち合わせ

11月14日 :視察(人材サポートなんぶ協同組合)

12月20日 :創立総会 市への中小企業等協同組合設立許可申請

12月25日 :かすみガウガウら協同組合設立許可

2025年

1月17日 :創立登記

2月15日 :増資

2月28日 :茨木県への認定申請

3月21日 :茨木健初の特定地域づくり事業組合認定

4月1日 :事業開始

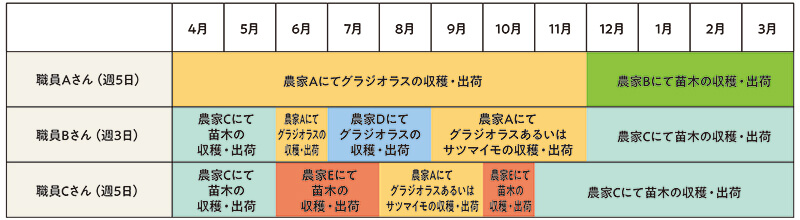

●ガウガウ職員の年間シフト

農村RMOとガウガウ

農村RMOの考え方を取り入れ、ガウガウは、地域課題の解決にも取り組む組合に。

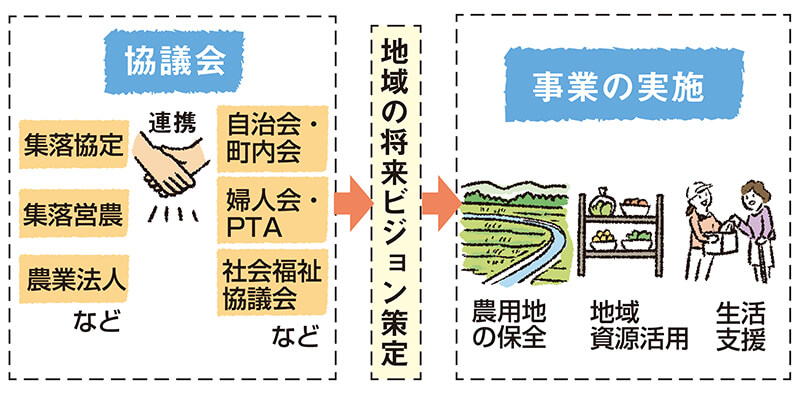

農村RMO(農村型地域運営組織)は一般的に、農業法人など農業者からなる組織と、自治会や社会福祉協議会といった地域の関係者によって形成される組織。

地域内特産物の商品化といった経済活動や、農用地の保全活動を行いつつ、高齢者の生活支援など地域コミュニティの維持に役立つ取り組みも担うのが、農村RMOの特徴だ。2022年に農林水産省により「農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業」が創設され、以降、農村RMOによる取り組みが推進されている。

一部が過疎地域に指定されているかすみがうら市でも、地域環境の保全などが困難になっている。「人口減少が進む今、地域コミュニティが失われつつあり、集落内の草刈りやインフラ維持といった活動も進みづらくなっています。これは非常に危機的な状況です」と、小松﨑さん。地域を守るため、将来的にはガウガウにも農村RMOの機能を持たせたいという。

「地域の農家で働きながら、コミュニティに自然と溶け込めるというのが、ガウガウのメリットの1つ。そうしたメリットを生かし、ガウガウに地域保全の機能を持たせたいですね。具体的には、地域課題をいち早くキャッチし、課題解決に向けた取り組みを提案する組織にしたいです」。

現在は構想を練っている段階だが、いずれは第三者からの依頼を引き受けるかたちで、耕作放棄地の草刈りや水路補修といった地域環境を整備する事業にも取り組みたいという。

事業開始記念式典の

模様をレポート!

ガウガウの事業が始まってから約1ヶ月後、関係者を招いての記念式典が行われた。

ガウガウの組合員と職員。(上段左から)「円一農園」の圓城寺洋平さん、事務局長の中島幸一郎さん、小松﨑さん、「まっつん農園」の松本浩司さん、「酒井農園」の酒井優一さん、田中将登さん。(下段左から)職員の三輪さん、笠原湧太さん、小泉さん

特定地域づくり組合の有用性などを議論「就農へのステップになる」との意見も

今年5月、茨城県土浦市にてガウガウの事業開始記念式典が開かれた。

当日は、ガウガウの設立を支援した団体や総務省の職員などが式典に参加。参加者が見守る中、小松﨑さんにより組合の設立経緯や理念が説明された他、来賓により祝辞が述べられた。また、式典の後半では、特定地域づくり組合の今後の展望や、農業分野での有用性をテーマとしたパネルディスカッションも行われた。

パネルディスカッションで登壇した総務省・地域力創造グループ地域自立応援課の課長補佐・富田慶一さんは、特定地域づくり事業について「本事業は、交付金制度や労働者派遣制度など複数の制度を活用した事業です。組合をスムーズに運営していく上では、県や市をはじめとする関連機関としっかりと連携していくことが大切になります。また、日頃より他の協同組合と積極的に情報共有をすることで、事業を運営する中で生じた課題の解決方法を見つけやすくなるはずです」とコメントした。

同じく、パネルディスカッションで登壇した土浦地域農業改良普及センターの専門員・桐谷亜利紗さんは、特定地域づくり組合がもたらすメリットについて、次のように言及した。

「農業改良普及センターでは就農支援も行っているので、年間で30名ほどの志望者の方がセンターを訪れます。しかし、農業への熱い想いがありながら農業経営に対する具体的なイメージが抱けていない方が多数おりますし、そうした方が次のステップへ進むのを断念するケースも生じています。ガウガウをはじめとする特定地域づくり組合は、まだ農業経営へのイメージが掴めていない方にとって貴重な“ステップ”となるはずです。農業改良普及センターからも『まずは特定地域づくり組合で働き、農業経営へのイメージを具体的にしては?』といったふうにおすすめできるので、非常にありがたく思っています」

問い合わせ

かすみガウガウら協同組合

TEL:029-844-8069

メールアドレス:kasumigaugaura@gmail.com

写真・文:緒方よしこ

AGRI JOURNAL vol.36(2025年夏号)より転載