NotebookLMを農機のメンテナンスや圃場の分析に使ってみた! 今日から使えるAI活用法を紹介 #3

2025.07.07

今回は、AIツール「NotebookLM」の今日から使える具体的な活用術をご紹介。栽培方法の疑問や農機具メンテナンスの方法、圃場データの分析などを「質問」してみよう。

1.スマホアプリも登場! 「NotebookLM」の活用方法

2.栽培技術や栽培方法を学ぶ「自分だけの師匠」

3.機械や道具のメンテナンス・故障解決策を探す「自分だけのメカニック」

4.直感とデータを結びつけ分析してくれる「自分だけの分析官」

5.データがなくても始められる! 検索から始める活用方法

スマホアプリも登場!

「NotebookLM」の活用方法

今回ご紹介するのはGoogleのNotebookLMの具体的な使い方についてです。

前回の記事でNotebookLMを使ったほうがいい理由や使い方を説明していますので、ぜひご覧ください。

※第2回目コラムはこちら

前回の記事が公開される前に、NotebookLMのスマホアプリが登場しました。

屋外でもスマホひとつで利用することができるようになり、これでまた農家にとって使いやすくなりましたね!

また、アップロードした資料に応じて音声を合成して、会話形式で説明してくれるという神機能も日本語で利用可能になりました。

ちょっと何言ってるかわからない?という方もいらっしゃると思いますが、後ほど詳しく紹介させていただきます。

さっそくですが、私がどのようにNotebookLMを日常の農作業に活用しているのか紹介させていただきます。

今日から使える事例をピックアップさせていただきましたので、ぜひ参考にしていただきご活用いただけると嬉しいです。

栽培技術や栽培方法を学ぶ

「自分だけの師匠」

栽培に関する技術や、道具、農薬や肥料、品種改良など農業を取り巻く環境は日々変化しています。

その中で、栽培技術に関するノウハウや新しい技術をキャッチすることは大変ですよね。

そんなときにおすすめなのが、栽培技術に関するサイトや資料、新しい栽培技術を紹介する論文などをNotebookLMに入れ込んで自分だけの師匠を作るという使い方です。

作物に関する情報については、県の普及センターや地域の振興課などで栽培指標を公開しているところもあります。土質や気候条件などに左右されることが大きいので、地域の栽培技術のデータを入れることをおすすめします。

また最新の論文については、農林水産研究に関する国内の論文・情報が探せるデータベース(アグリナレッジ)を活用できます。

こちらで、検索した論文のPDFなどをNotebookLMにアップロードして、活用することができます。

ネットや書籍からの情報だけではなく、自身で得た経験や技術、地域の本当の師匠から教えてもらった技術などもあるかと思いますが、そちらもメモやテキストデータで残しておくことでNotebookLMにアップロードすることができます。

備忘録として、自分自身の知識データベースとしてどんどん進化する「自分だけの師匠」を作り上げていってください。

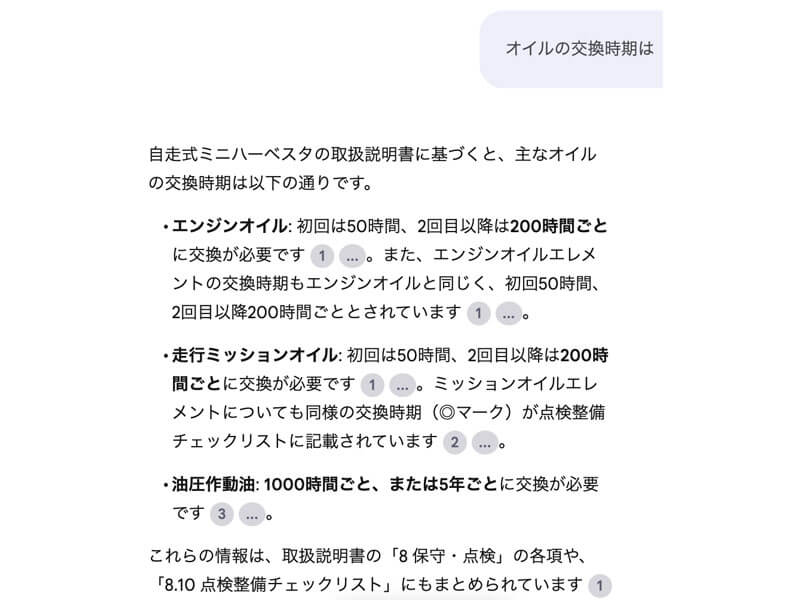

機械や道具のメンテナンス・故障解決策を探す

「自分だけのメカニック」

農家のできたほうがいいスキルのひとつに、機械の応急処置ができるスキルがあげられると思います。

ちょっとした故障の修理、オイル交換やベルト交換など、農機具メーカーの方に頼むとけっこうな費用がかかってしまいます。

特に日常使いしている機械や工具の故障は一刻を争うときもあります。

これまでは取扱証明書を探して、ページをめくって、原因を探したり、ネットで検索して同じ症状で困っている人を探したり…ということもあったのではないでしょうか?

そんな時におすすめの使い方がNotebookLMに取り扱い説明書をアップロードして活用する方法です。

これまでの、取り扱い説明書を探すという時間と、ページをめくって故障箇所を探すという2つの時間を短縮してくれます。

取り扱い説明書がwebサイト上に公開されていない場合は、説明書のメンテナンスや故障についての箇所だけスマホなどでスキャンしてアップロードすればOKです。

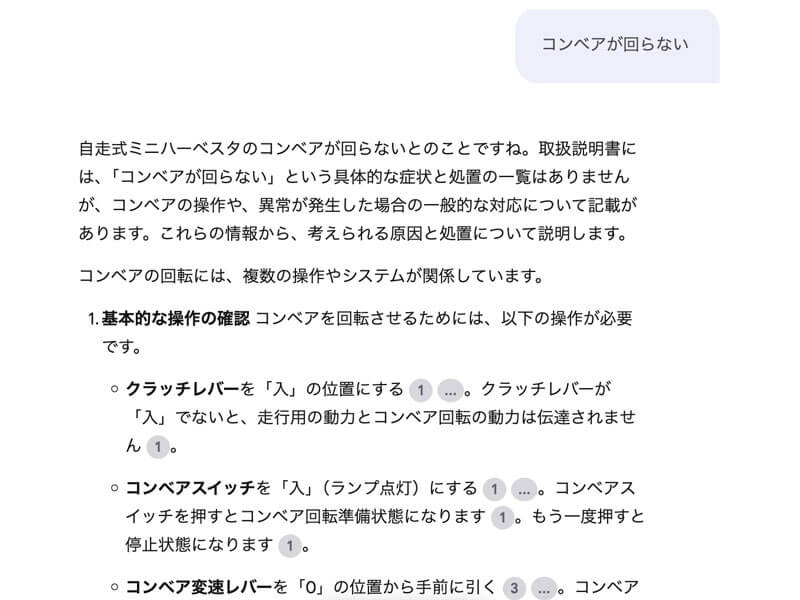

さつまいもの収穫機械の例を紹介します。

例えば、“メンテナンスのオイル交換”について質問してみます。

説明書の記載場所まで説明してくれているのがありがたいです。

故障時にも検索することなく、質問で対応や問題箇所を説明書から解説してくれます。

直接的にコンベアが回らないという症状は記載がなかったようですが、コンベアが回らないという症状から考えられる対応策や記載部分を教えてくれました。

このように、機械や農機具の自分だけのメカニックとして、大活躍してくれます。

直感とデータを結びつけ分析してくれる

「自分だけの分析官」

農業をやっていて難しいなと感じていることのひとつに、環境要因がいろいろありすぎて原因がわからないということがあります。

科学的なデータだけを信頼してもうまくいかないこともあるし、経験から判断してもうまくいかないこともありますよね。

これからの農業にはデータだけではなく、自身の経験や直感、周りの方から取り入れた知見。そのどちらもうまくバランスをとりながら自身の農業経営に活かしていく感覚が求められるような気がしてます。

ただ、そんな時間も余裕もないよ!!と思ってる私みたいな農家に最適なのが、この使い方。

様々なデータをつなぎ合わせて、回答してくれるのがNotebookLMの素晴らしいところです。

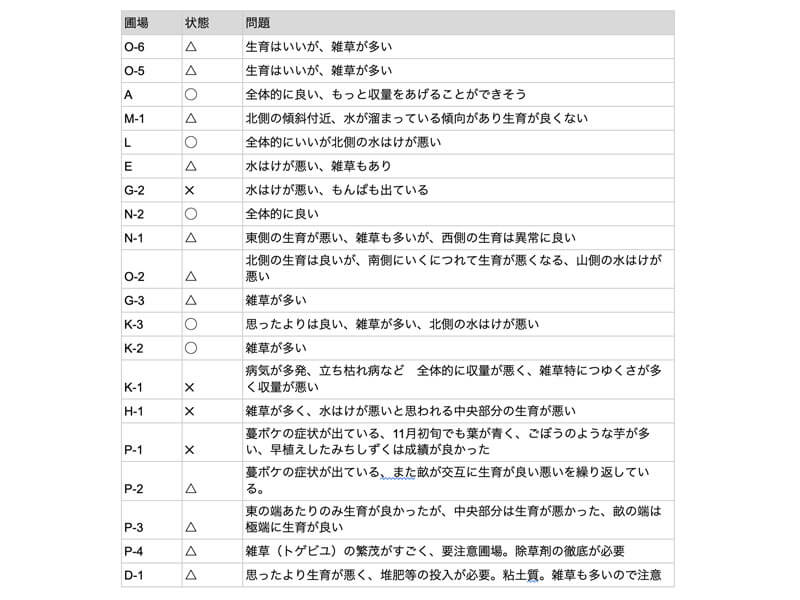

例えば、私は毎年各圃場で気付いたことをメモで残しています。

圃場ごとに収量に大きな差が出たため、自分で考えうる原因とできそうな対策、各圃場ごとの収量を記録していました。

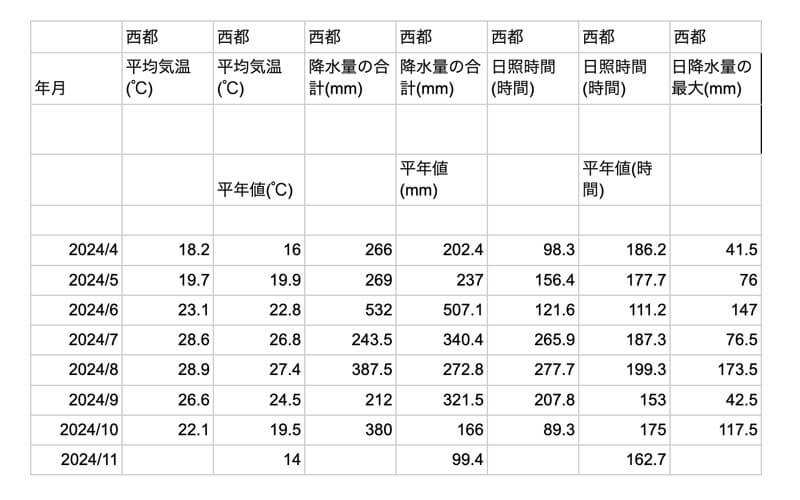

気象条件も多大な影響をもたらしますので、気象庁から昨年一年間の気候データをダウンロードして、そのデータも合わせて入れました。

今回はご紹介のために、この2つのデータ

・1年栽培して感じた問題点や課題などの経験や直感から得たデータ

・気候情報や収量などの客観的データ

を入れこみましたが、ここに土壌診断から得たデータなどを追加するとさらに精度の高い圃場の分析を行うことができます。

このようにNotebookLMは複数のデータを結びつけて、分析をしてくれるあなただけの分析官として大活躍してくれるんです。

ここで大切なのは、圃場であれば圃場のID(圃場ごとの名前)を統一してアップロードすることです。

私がアップロードしたデータは以下のようなものです。

まず栽培中に気づいた直感的、視覚的なデータ。

続いて、栽培を通して得た収量のデータ。

最後に栽培地域付近の気象データ。

この3つのデータソースを入れ込んで、「2024圃場について」というNoteを作成しました。

Tipsになりますが、圃場のように一覧化したいデータの場合はエクセルの表形式やスプレッドシートのような形式が記録しやすいのですが、NotebookLMにはそのままスプレッドシート形式のデータをアップロードすることが現時点(2025年5月)ではできません。

そこで、ワード形式として書き出すか、googleのサービスをお使いでしたらドキュメントにスプレッドシートの該当箇所を選択して、コピーしドキュメント内にペーストすることで変換することができます。

これでスプレッドシートのデータをNotebookLMにアップロードすることができますので、ぜひ覚えておきたい小技です。

さて、2024の圃場状況について試しに以下のような質問をしてみました。

Q.収量に差が出た原因として考えられることは?

A.ソースと会話履歴に基づき、収量に差が出た原因として考えられることについてご説明します。

提供されたソースの「反別出荷量」を見ると、最も反収が高かった圃場はAの4786 kg/反であり、最も低かったのはK-1の804 kg/反でした。このように、圃場によって収量に大きな差が見られます。

この収量の差が生じた主な原因は、ソースに記載されている各圃場が抱えていた個別の問題点にあると考えられます。多くの圃場で共通して、あるいは特定の圃場で深刻な問題として挙げられている要因は以下の通りです。

雑草の多さ: O-6, O-5, E, G-3, K-3, K-2, N-1, H-1, P-4, D-1, K-1の各圃場で雑草が多いことが問題点として挙げられています。特にP-4圃場ではトゲビユの繁茂が著しく、要注意圃場とされ除草剤の徹底が必要とされています。また、最も反収が低かったK-1圃場でも、つゆくさなどの雑草が多く収量を悪くした要因とされています。雑草が多いことは、作物と養分や水分、光を奪い合うため、生育不良や収量低下に繋がると考えられます。

水はけの悪さ: M-1, E, G-2, H-1の圃場全体や、L, O-2, K-3の圃場の一部(北側や山側)で水はけが悪いことが問題として挙げられています。M-1では水の溜まりが生育不良に繋がっていると記載されています。水はけが悪い圃場では、根腐れや酸素不足により作物の生育が阻害され、収量が低下する可能性があります。

生育のムラや不良: M-1では北側の生育が悪く、N-1では東側が悪く西側が異常に良い、O-2では南側にいくにつれて生育が悪くなる、P-2では畝が交互に生育が良い悪いを繰り返す、P-3では中央部分の生育が悪く端が良い、D-1では全体的に生育が悪い といったように、圃場全体または圃場内で生育にばらつきや不良が見られることが指摘されています。これは、土壌条件や病害、その他の環境要因が均一でない場合に起こりやすく、結果として圃場全体の収量に差が出ます。

病気の発生: G-2では「もんぱ」が出ており、K-1では立ち枯れ病などの病気が多発している ことが問題として挙げられています。特にK-1では病気が多発したことが全体的な収量悪化の要因と明確に記載されています。病気は作物を枯らしたり生育を著しく阻害したりするため、収量に壊滅的な影響を与える可能性があります。

蔓ボケの症状: P-1とP-2の圃場で蔓ボケの症状が見られています。P-1ではごぼうのような細長い芋が多いという症状も伴っており、これは収量や商品価値に影響を与える可能性があります。

土壌条件や養分状態: D-1圃場は粘土質であり、思ったより生育が悪いため堆肥等の投入が必要とされています。土壌の物理性(粘土質など)や化学性(養分不足など)は作物の根の張りを悪くしたり、必要な栄養を供給できなかったりするため、生育や収量に影響を与えます。

気象データを見ると、2024年の生育期間中、平年と比べて降水量が多い月(4月、6月、8月、10月)や日照時間が少ない月(4月、5月、10月、11月)があったことがわかります。

これらの気象条件は、水はけの悪い圃場での過湿を招きやすく、また日照不足は光合成を妨げるため、全体の生育に影響を与えた可能性はあります。

しかし、ソースは圃場ごとの具体的な問題点として上記の要因を挙げており、これが圃場間の収量差の直接的な原因としてより重要であると考えられます。

したがって、収量に差が出た主な原因は、各圃場における雑草の繁茂、水はけの悪さ、病気の発生、蔓ボケ、生育のムラや不良、土壌や養分状態といった個別の要因が複合的に影響した結果であると推測されます。特に、最も収量が低かったK-1圃場では、病気の多発と雑草の多さが明確な原因として挙げられています。

このように、データを複合的に分析して回答してくれました。

分析してくれたデータをもとに、来年の対策の検討などに有意義に活用することができます。ちなみに、NotebookLMの新たな機能としてアップロードしたデータからポッドキャスト風の自動音声を生成してくれる機能が公開されました。

忙しい農家にとっては、大変助かる機能です。気になるデータやサイトをアップして音声生成すれば農作業中や移動中も学ぶことができます。

アグリジャーナルの記事も、NotebookLMに読み込ませて、音声生成すれば忙しくて読む時間がないという農家さんも作業中に聞いて情報をキャッチすることができますよ!

私が作成した「2024圃場について」の音声を公開しますので、ぜひ聞いてみてください。圃場(ほじょう)の読み方がほばになっていたり、微妙な間違いはありますがそれを超える衝撃を受けます。このクオリティの音声が数分で生成されてしまう時代です。

データがなくても始められる!

検索から始める活用方法

データが揃っていない、まだ記録を残せていないなどデータをこれから集めていくという方にもおすすめの利用方法があります。

NotebookLMのダッシュボードにある、検索からNoteを作成する方法です。

この検索を押すと検索画面が開き、Noteを作成したいキーワードでデータを検索してくれます。

試しに“さつまいもの品種について”というキーワードを検索してみます。

すると10件の参考になりそうなデータソースを探索してくれました。

このデータソースの中で関連がなさそうなものはチェックをはずして、インポートを押すだけでNoteを作成することができます。

このように、勉強したい内容や興味がある内容を検索してNotebookLMを活用する方法もぜひご活用ください。

2回に渡って、NotebookLMの基本的な使い方と農作業への活用方法について、ご紹介させていただきました。

ちょっと触ってみようかな?と思っていただければ嬉しいです。AIを活用して栽培に集中し、農業経営の改善に少しでも役立てればと思っております。

プロフィール

藤井マシュー武雄

宮崎県新富町にて、7年前に就農。現在はさつまいもを6ha,大根や人参などの露地野菜を1ha栽培しながら、さつまいも観光農園 GOOD TIME FARMを運営。収穫する喜びを多くの人に体験してもらおうと、日々活動しています。GOOD PEOPLES代表。

HP:https://gdps.jp

RANKING

MAGAZINE

PRESS