『新鮮さ』を情報化 大手スーパーや大学が取り組む生鮮食品の鮮度情報管理

2021/03/08

コロナウイルスの影響により生活様式が変化する中で、小売り大手は物流や商社とタッグを組み、ネットスーパーに関する新たな機能、サービスを開発している。その取り組みや技術、今後想定される流れを紹介する。価格や品種改良に好影響と予想される、農家・生産者にとっても注目すべき「新鮮」を測る技術とは?

非対面購入でも

新鮮な青果物を

新型コロナウイルスの拡大や日常生活における時間の使い方に変化が現れたことで、ネットスーパーの利用が少しずつ広がっている。重いものを持ち歩く必要がなく、混雑するスーパーに行く必要がない点は、大きなメリットである。

しかし、気になる点は「鮮度」だ。スーパーで生鮮食品を選ぶとき、陳列された商品の中からサイズや色、鮮度などを自分の目で確認しながら商品を選べる。しかし、ネットスーパーで買い物をする場合には、自宅に送られてくる商品そのものを購入前に確認できない。そこで、小売り大手は物流業界などとタッグを組み、ネットスーパーで販売している生鮮食品のフードロス低減や付加価値向上など、新たな機能追加に取り組みはじめている。

たとえば、イオンはレシピ動画サービスのクラシルと提携し、レシピ動画から必要な食材をイオンのネットスーパーで注文できるようなサービスを開始した。また、イトーヨーカドーはRFID(Radio Frequency IDentifier)を用いて、青果の鮮度情報をリアルタイムで確認できるようなシステムを構築し、試験的に運用をはじめている。

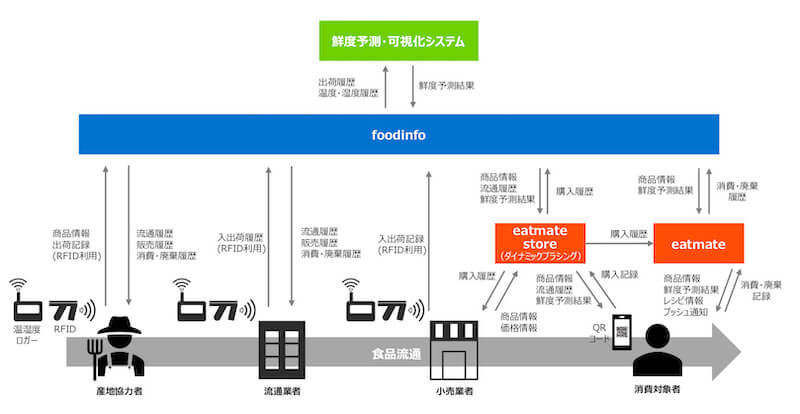

株式会社日本総合研究所・2021年1月20日発表ニュースリリース:「鮮度の可視化と個別追跡管理」による食品ロス削減の実証実験について~鮮度に応じたダイナミックプライシングが消費者にもたらす行動変容による効果などを検証~より画像引用

株式会社日本総合研究所・2021年1月20日発表ニュースリリース:「鮮度の可視化と個別追跡管理」による食品ロス削減の実証実験について~鮮度に応じたダイナミックプライシングが消費者にもたらす行動変容による効果などを検証~より画像引用

RFIDを用いたシステムでは、出荷からの日数情報を管理することで、商品の鮮度に応じてリアルタイムに価格を更新できるようになる。また、商品が消費されたのか、消費されずに廃棄されたのかを確認できる。

消費者はネットスーパーでの購入時でも、求める鮮度と価格のバランスを取った商品の購入が可能になり、生産者は廃棄をせずに鮮度を保ったまま効率的に販売してくれる業者を選定できるようになる。

RFIDとは?

画像提供:株式会社デンソーウェーブ

画像提供:株式会社デンソーウェーブ

ID情報を埋め込んだRFタグにスキャナをかざすことで、タグに埋め込まれた情報を読み書きできるシステムだ。鮮度情報管理に活用されている。

バーコードとは異なり、スキャナをかざすことで複数のタグ=情報を一括で読み取れる。また、梱包済みだったり表面が汚れていたりして、バーコードでは読み取れない場合でも、RFIDであれば読み取りが可能だ。

大手衣料品店では、在庫管理やレジ業務に用いることで、効率よく仕事をこなしたり、人が接触する機会を減らしたりしている。

青果物輸送時の負荷と品質を

測定するセンサの活用

複数の商品を効率よく管理するために、RFIDは理想的な手段だ。しかし、現状のシステムでは出荷からの日数のみを鮮度の判断材料としているが、今後は商品そのものの鮮度を直接的に測定できるセンサの活用が進んでいくと予想される。

三重大学 応用環境情報学研究室では、「青果物輸送時の負荷特性センシングデバイス”Fruits Sensor”の開発」の研究が行われている。

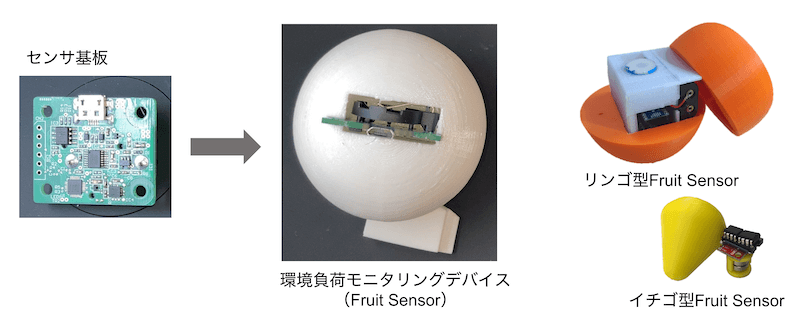

三重大学 応用環境情報学研究室/福島 崇志准教授の研究「青果物輸送時の負荷特性センシングデバイス”Fruits Sensor”の開発」より画像引用。

三重大学 応用環境情報学研究室/福島 崇志准教授の研究「青果物輸送時の負荷特性センシングデバイス”Fruits Sensor”の開発」より画像引用。

熱可塑性ポリウレタン樹脂の球体ケース内部に加速度センサ基板を設置し、輸送される農産物と同梱し、輸送中の衝撃加速度を計測する。これまでにリンゴ型やイチゴ型など対象果実にあった形状を作成(右)。

この研究は、とくに海外に輸出される農産物の長距離輸送を想定しているが、今後は国内での流通にも活用が広がっていくだろう。農産物の改良や流通の改善に向けてテストをする場合での活用が想定される。

生産者にとっては、生産した農産物の鮮度が流通の過程でどのように変化していくか把握することで、鮮度が悪化しにくい農産物に改良するヒントが得られる。また流通業者は、どのような管理方法で輸送をすれば鮮度の悪化を抑えられるかを数値で判断できるため、鮮度が悪化しにくい流通環境を構築するのに役立つ。

生鮮食品の鮮度が悪化しにくくなれば、鮮度に応じた価格調整が行われたとしても販売価格が下がりにくくなり、生産者と販売者双方にとって大きなメリットとなる。また、消費者はより新鮮な食材を楽しめるようになる。

技術の進化が

どう影響する?

消費者の意識が変化する中で、小売店や流通業者は新たなサービスの提供により生き残りを図っている。RFIDを用いた仕組みが普及すれば、その後は商品の鮮度を正確に測定し、価格に反映させる仕組みが構築されると考えられる。

三重大学が研究しているセンサーは、その仕組みに用いられる可能性がある技術の一つだ。輸送中の鮮度変化をより明確にすることで、鮮度が悪化しにくい流通方法や青果物の改良・開発、他の品種との差別化につなげられ、生産者・流通者・小売販売者に加え、消費者にとってそれぞれに恩恵がある技術となるだろう。

文:一之瀬隼