【植物工場ビジネスの最新動向と課題】現状は赤字が約半数。エネルギー削減の取り組み進む

2024.07.05

植物工場ビジネスについて、基礎的な内容から最新動向まで幅広く解説する本企画。JPFA植物工場研究会の名誉会長の古在豊樹氏と同研究会理事長の林絵理氏にお話を聞いた。

1.運営コストに難 赤字が約半数

2.環境問題に配慮した植物工場へ

3.発展途上の技術 まだまだ多い課題

運営コストに難

赤字が約半数

植物工場は、温室などで太陽光を利用して作物を育てる「太陽光利用型植物工場」、温室などの半閉鎖環境で太陽光にプラス人工光によって補光をする「太陽光・人工光併用型植物工場」、太陽光を使わずに閉鎖された空間で人工光だけで作物を育てる「人工光利用型植物工場」の3つに大別される。一定の機密性を保った施設内では温度・湿度・二酸化炭素濃度など自動制御が可能で、計画的な作物生産が可能である。農作物の収量が天候に依存する露地栽培と比較して、安定的に高収量を得やすい。

令和5年に公開された「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査」によれば、日本国内においては「太陽光利用型植物工場」「太陽光・人工光併用型植物工場」「人工光利用型植物工場」いずれも、平成24年以降徐々に施設が増加傾向にある。

表:大規模施設園芸及び植物工場の施設数の推移

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

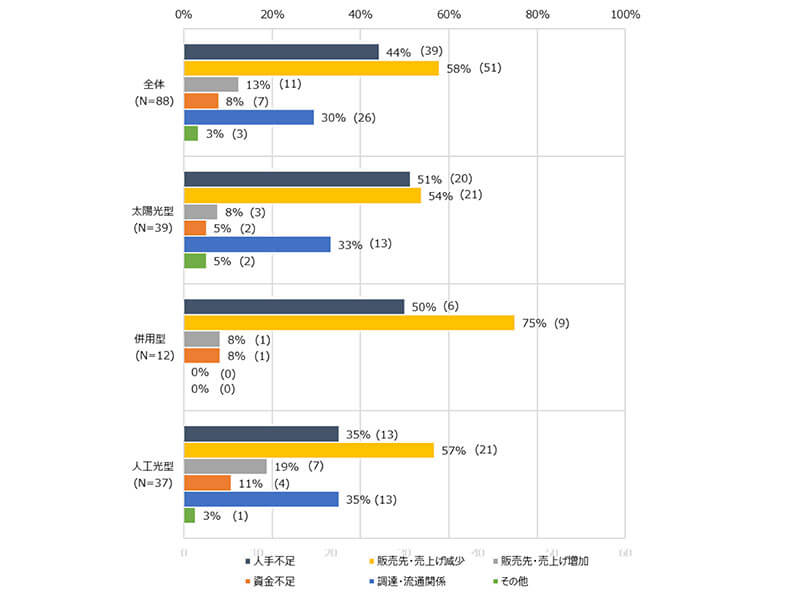

ただし、新型コロナウイルスの感染症拡大による資材・燃料・人件費の高騰によって、販売先や売上先が減少した施設も多い。

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

「世界的には、オランダが太陽光利用型植物工場の先端を行っていますが、ロシアとウクライナの戦争によって天然ガスの価格が急騰し、冬季に栽培を継続できないところもあるようです。一方、米国、カナダは人工光利用型植物工場が増えてきています。ここ数年でスタートアップが増えたものの、エネルギー価格の高騰や資金調達環境の変化で難しくなっているのが現状ですね」(古在氏)。

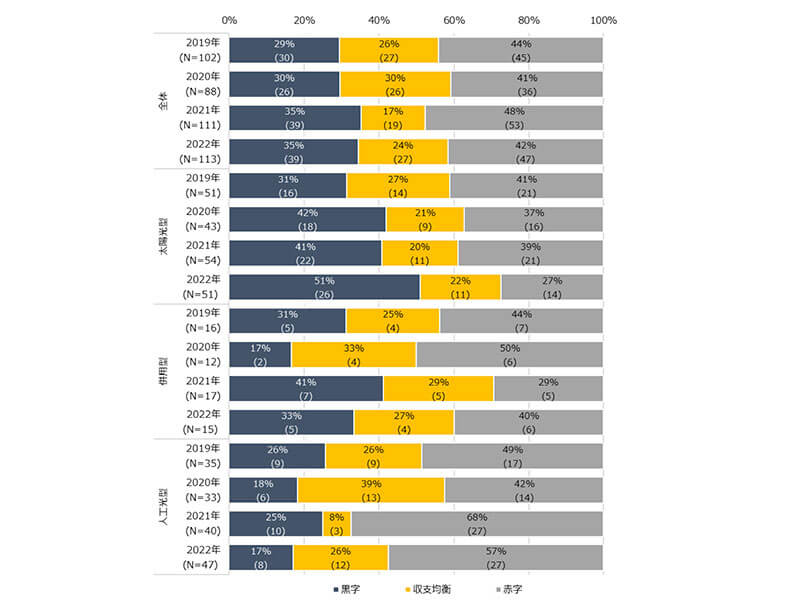

以下の図の、日本国内の植物工場の直近数年の決算を見てみても、全体で35%程度が黒字、約半数が赤字という結果だ。

図:各植物工場における、直近数年の決算の結果

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

このように、エネルギー消費の多い植物工場においては燃料やエネルギーの高騰によって経営が難しくなるケースが多い。

環境問題に

配慮した植物工場へ

植物工場運営においてエネルギー利用が大きな課題となる中、農林水産省は大規模災害や地球温暖化などの影響で日本の食料の安定供給されなくなることを危惧し、令和3年に「みどりの食糧システム戦略」を策定した。その中で、農業におけるカーボンニュートラル・持続可能なエネルギーの調達を目標の1つとして掲げており、バイオマス発電や太陽光発電などの地産エネルギーの利用や、省エネ型施設の導入・農業用機器の電動化、ロボット化などが推奨されている。

「CO2の排出量の削減という社会的世論が世界中で高まっており、エネルギー利用が課題となっています。ヨーロッパをはじめとした諸外国では、生産物を生産するのにどのくらい二酸化炭素を排出したのかということを消費者の方が気にしていて、それに応えないと買ってもらえません。そんな世界的な風潮も相まって、日本の農業も変化しつつあります。植物工場もエネルギーの削減を意識した取り組みをする必要があります」(古在氏)。

「一方、エネルギー消費量の低下比率は生産物kgあたりのCO₂排出量およびコストとは比例しません。発電時のkW(キロワット)あたりのCO₂排出量は、石炭、重油、液化天然ガス、自然エネルギー(日射、風力、水力、地熱、バイオマス等)の順に少なくなり、自然エネルギーでの発電は、石炭での発電に比較して、CO₂排出量が1/10以下です。したがって、CO₂排出量の削減には、電気エネルギーの消費量および暖房用燃料の消費量を減らすのと同等以上に、発電や暖房熱源に自然エネルギーを利用することが効果的です」(林氏)。

実際に、太陽光発電や太陽熱・温泉熱の利用でエネルギー削減に取り組んでいる植物工場もある。発電用・エネルギー変換用機器を導入するためのイニシャルコストがかかるものの、その導入に補助金を得られる場合もあるうえ、ランニングコストが安くなるために相対的にコスト削減にもつながる。

「自然エネルギーによる発電のコストは、中国、米国、インド、欧州等では、石油起源エネルギー(重油および液化天然ガス)よりもすでに低くなっています。地熱を除く自然エネルギー(重油および液化天然ガス)よりもすでに低くなっています。地熱を除く自然エネルギー利用の場合は、電気および熱の夜間利用に蓄電池(バッテリー)が必須ですが、幸い、蓄電池のkWhあたりの価格は電気自動車の普及により、2020年以降急速に低下し、この低下傾向は2030年頃まで続くと言われています」(古在氏)。

環境に優しいエネルギーを安定的に得て、活用する方法が今後ますます普及していくことに期待が寄せられる。

発展途上の技術

まだまだ多い課題

植物工場における技術は年々進化しており、収穫ロボットの導入やIoTの利用によって人件費の削減や栽培管理の簡素化が進められている。特に、人工光利用型植物工場では、養液の施用や二酸化炭素の施肥はもちろんのこと、光源の消灯や温度・湿度までセンサーを用いて自動計測・制御が行われている。しかし、まだまだ課題が多いのが現状だ。

「温度や湿度などは確かに測定して制御されていますが、もっともっと管理すべき項目があるのです。一例としてあげるとすれば、気流速度は絶対に測定・管理しなければなりません。気流速度は葉面の気孔の開閉、ひいては光合成へ影響するからです。このように、人工光型植物工場では、一つひとつの項目をより細かに管理・制御できるはずであり、現状真のポテンシャルを利用しきれていません。露地栽培などの過去の栽培経験からわかっている範囲の中で設定・管理しているに過ぎないのです」(古在氏)。

「どのLEDをどの植物に向けてどのように光照射するかとか、どんな目的に対してどう制御するのかまでわからないと、ビジネスとしては確立されないと思います。すでに利益が出ている企業はあるとは思いますが、まだまだ改善の余地があるでしょう。いずれは、開花数・糖度・水分状況など、可能な限りの項目を全てリアルタイム制御できるようになる必要があると思いますね」(林氏)。

あくまでも現状の植物工場での栽培は、人間の長い歴史の中の農業体験に基づいたものであるため、今後は植物工場の環境制御に合わせて栽培方法を変えていく必要がある。むしろ、植物工場で栽培することによって、新たな植物の可能性や従来では考えられなかった生産方式に辿り着く可能性もある。そういった意味でも、まだまだ植物工場ビジネスは発展途上と言えるだろう。

次回は、植物工場ビジネスにおいて肝となる、光源の利用について引き続き古在氏と林氏にお話をいただく。

取材・文/巖朋江

RANKING

MAGAZINE

PRESS