【農研機構の注目品種 コメ編】温暖化に対抗!「にじのきらめき」「恋の予感」等、高温耐性品種の普及へ

2025.08.09

温暖化に対抗する手段の1つとして、高温耐性の高い品種が開発されている。農研機構が開催した「温暖化に負けない『推し品種』」セミナーから、米品種に関する解説をまとめてお届けしよう。

1.水稲高温障害は白未熟粒に留まらず不稔による低収量化を起こす?

2.2023年作でもし高温品種に切り替えていれば白未熟粒率は11%に抑えられていた!

3.最注目の推し品種は「にじのきらめき」高温耐性が高いメカニズムも公開!

4.西日本に向いた品種は「恋の予感」「つやきらり」「秋はるか」

水稲高温障害は白未熟粒に留まらず

不稔による低収量化を起こす?

日々圃場に出ている農業生産者であれば、近年の温暖化傾向を強く実感しているはずだ。それはこの夏も続くようで、気象庁は「2025年6月の月平均気温は、統計開始以来、最高記録を更新した」と発表した。

セミナーでは、世界と日本の年平均気温の推移、それが世界の食料生産に与える影響などについて丁寧に説明があったが、ここでは「温暖化は進む前提かつ食料生産に悪影響を与える」と理解して、ここでは割愛する。

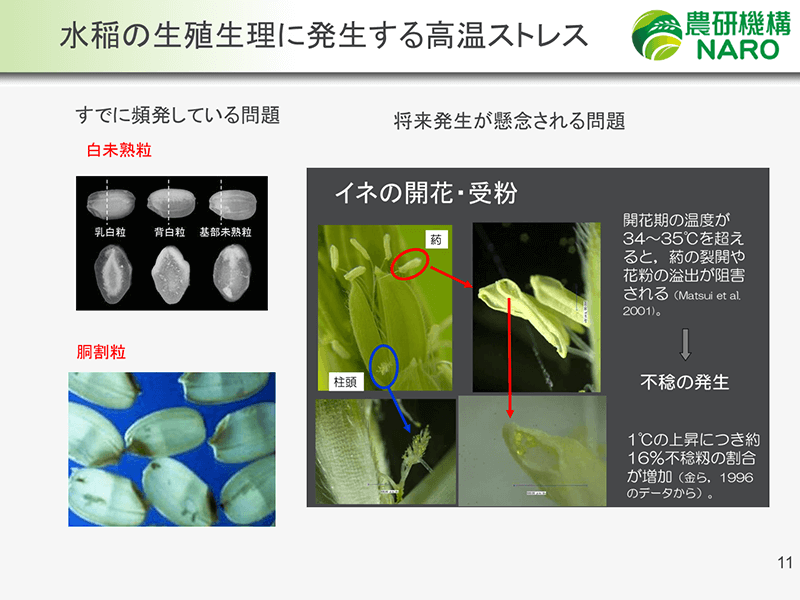

さて、水稲の高温障害と言えば、白未熟粒(白濁米:しらた)が広く知られている。最近では2023年の異常高温時に多発し、背景には所説あるが、「令和の米騒動」の契機の1つになったとも言われている。

登熟期に高温にさらされることで、でんぷん蓄積不良が起こる。これが一等米比率を下げ、最終的には農業生産者の手取りを下げる。農研機構農業環境研究部門エグゼクティブリサーチャーの長谷川利拡さんが教えてくれた。

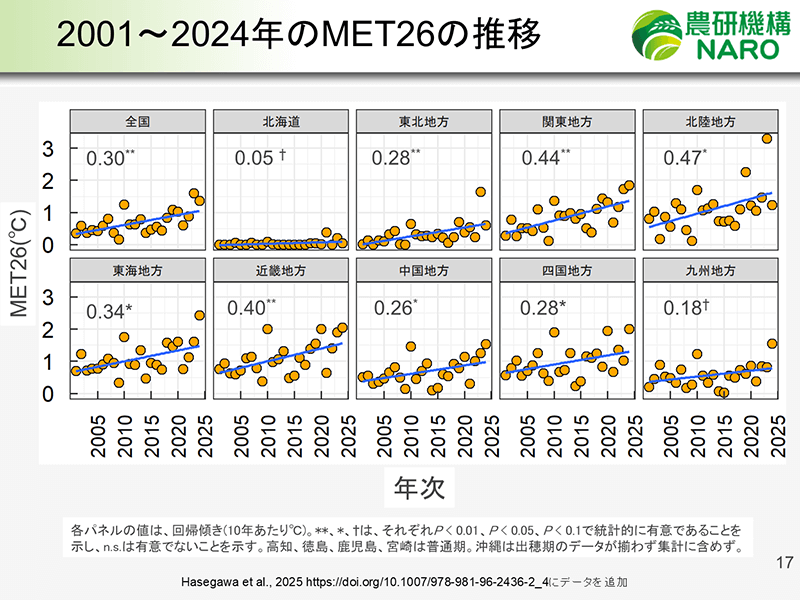

「高温による白未熟粒の発生リスクは、MET26という高温指標と関連しています。簡単に言うと、出穂後20日間において日平均気温が約26℃をどれだけ越えたかを20日間の平均で示した温度指標で、MET26が高くなるとともに白未熟粒は増加します」(長谷川さん)。

また長谷川さんは、今後さらに温暖化が進行することで、開花期頃の高温に伴う生理障害により不稔が増加しないかと懸念している、と話した。

「開花期に異常高温にさらされると、葯(やく)の裂開や花粉の飛散が阻害されます。過去の室内実験では、開花時の気温が34~35℃を越えると、1℃上昇するごとに不稔籾の割合が約16%増えることが報告されています」(長谷川さん)。

葯とは雄しべにあって花粉を作る袋状の器官。ここで花粉が作られ、葯が裂開する(破れる)ことで、花粉が外に出て受粉する。裂開が阻害されてしまうと受粉しない。これは収量の低下に直結する大問題になりかねない。

「34~35℃という気温は、あくまでも目安です。風の強弱や湿度など圃場の条件により、実際の不稔発生率は変わってきます。

また、温暖化は直線的に右肩上がりに起きているわけではなく、極端に高い年、そうでもない年が繰り返されながら、進行していきます。さらに、高温による不稔は、開花期の短時間の異常高温により発生するため、いつ・どこで・どの程度の高温不稔が発生するかを予測するのは現時点では困難です。

こうした影響を正確に評価・推定するためには、不稔を引き起こすような気象条件と、イネの不稔発生状況を継続的にモニタリングする体制を充実させることが極めて重要です」(長谷川さん)。

2023年作でもし高温品種に切り替えていれば

白未熟粒率は11%に抑えられていた!

そこで高温耐性品種への切り替えが急務となっているが、現実にはコシヒカリ神話もあってか、すみやかに切り替えが進んでいるとは言えない。米生産者の立場からすれば、少しでも高く売れる品種を使いたい、というのが本音だろう。

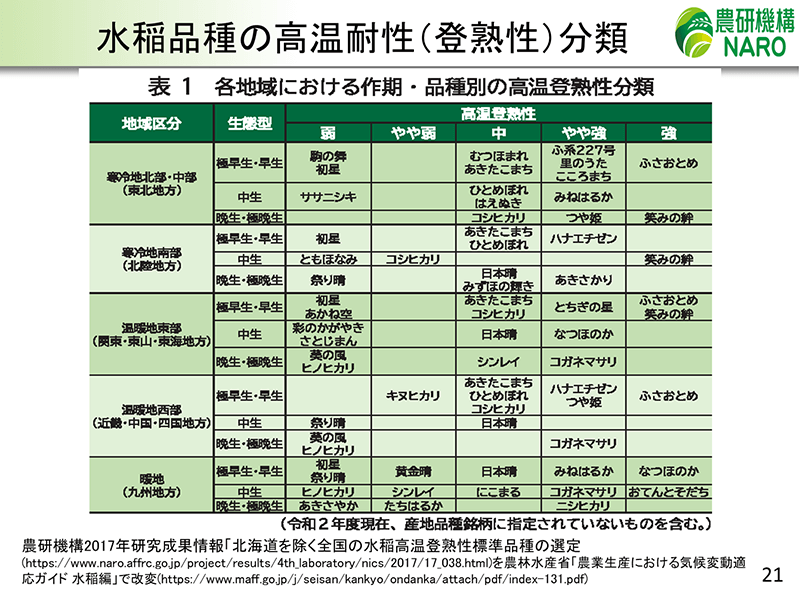

そこで品種切り替えの参考にできる資料として、農研機構は「各地域における作期・高温登熟性分類」を公表している。作期分散やリスク回避のため多品種を栽培する現場にも配慮してるから、これを品種選びの参考にしている方も少なくないことと思う。

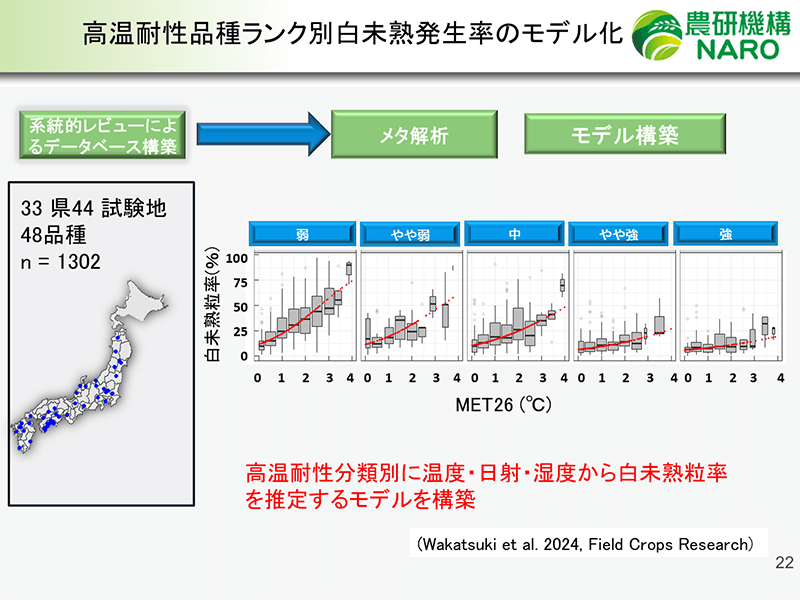

さらに今回、興味深い説明があった。それが農研機構が構築した「白未熟粒率推定モデル」。説明してくれたのは、農研機構農業環境研究部門研究員の若月ひとみさんだ。

「33県44試験地が公表している48品種、1,302のデータを集めて、品種ではなく、高温耐性分類別に、温度・日射・湿度から、白未熟粒率を推定するモデルを構築しました」(若月さん)。

縦軸が白未熟粒発生率(%)、横軸はMET26℃。横軸の0~4の数値は、出穂後20日間において、日平均気温が26℃を何℃超えたかを1日当たりで示したもの。例えば、0とは、26℃を超える日がなかった場合。1なら平均して1日1℃、2なら2℃高かったことになり、気温ではそれぞれ27℃、28℃に近い状態を表す。

縦軸が白未熟粒発生率(%)、横軸はMET26℃。横軸の0~4の数値は、出穂後20日間において、日平均気温が26℃を何℃超えたかを1日当たりで示したもの。例えば、0とは、26℃を超える日がなかった場合。1なら平均して1日1℃、2なら2℃高かったことになり、気温ではそれぞれ27℃、28℃に近い状態を表す。

「高温耐性が少しでも高い品種を導入することで、登熟期に高温な日があっても、白未熟粒の発生を低くすることができることを示しています」(若月さん)。

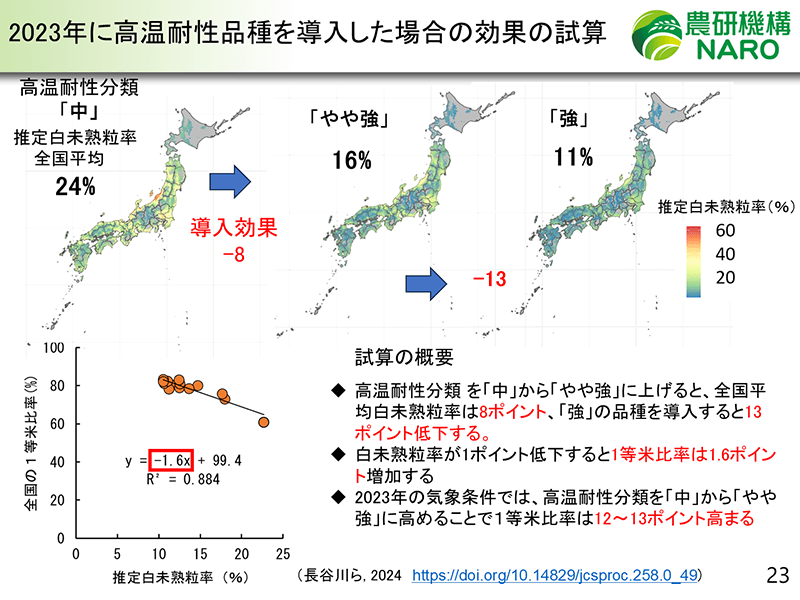

2023年(令和5年)は、北陸、東北、関東などで異常高温に見舞われ、白未熟粒が多発して外観品質が大きく低下した。若月さんは、この2023年(令和5年)作で高温耐性品種を導入していたら、白未熟発生率はどうなっていたのかを試算した。

高温耐性分類「中」の白未熟粒発生率は全国平均24%だったものが、分類「やや強」であれば16%、「強」であれば11%にまで減る。

高温耐性分類「中」の白未熟粒発生率は全国平均24%だったものが、分類「やや強」であれば16%、「強」であれば11%にまで減る。

若月さんによると、白未熟粒率が1ポイント低下すると、1等米比率は1.6ポイント増加する。つまり、もし2023年作で高温耐性分類「やや強」を全国で導入できていれば、一等米比率は12~13ポイントも高くできていたことになる。

最注目の推し品種は「にじのきらめき」

高温耐性が高いメカニズムも公開!

ここからは具体的な品種名をあげて説明が行われた。農研機構の推し品種を説明してくれたのは、農研機構作物研究部門上級研究員の松下景さん。

「今、最も注目の品種は『にじのきらめき』です。農研機構中日本農業研究センター(新潟県上越市)で2018年に育成され、2022年に品種登録されました。

高温登熟性は「やや強」ですから、登熟期に高温の日が続いても白未熟粒が出にくく、品質が安定しやすい。さらに、草丈が低い(コシヒカリより約15cm短稈)から倒伏しにくい、多収(コシヒカリより1割以上多収)、大粒で実需者に好まれる、縞葉枯病抵抗性を有する、良食味である、といった優れた特性をあわせ持っています」(松下さん)。

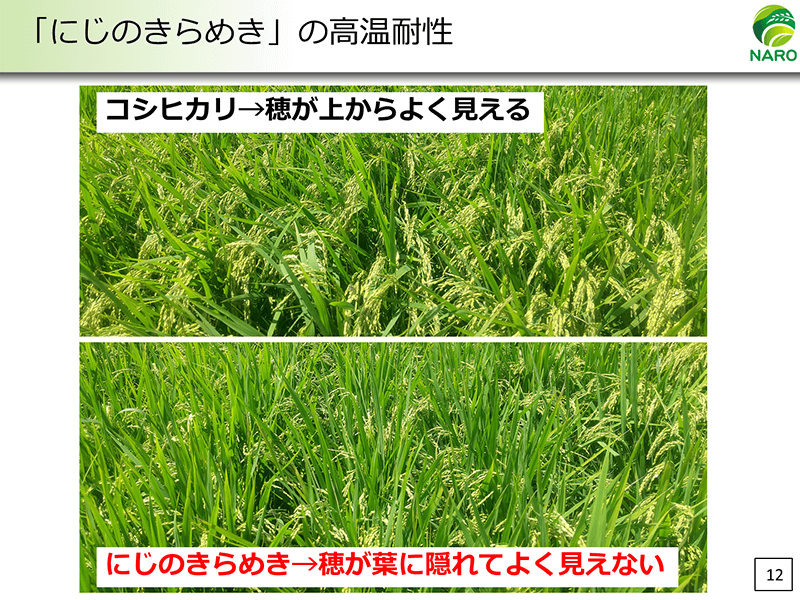

ここまでは、割と知られている「にじのきらめき」の特徴。では、どうして「にじのきらめき」は高温耐性が高いのか、その理由をご存知だろうか? 実はこれについては2022年6月に農研機構が発表しているが、今回は写真も添えて、松下さんが丁寧に説明してくれた。

「写真を見比べれば分かると思いますが、『にじのきらめき』は穂が葉に隠れているのです。『にじのきらめき』は、穂に近い部分の葉である止葉(とめば)が空に向かって立つことで日陰を作り、穂への直射日光を和らげているため、穂が熱くなりにくいのです。また、止葉の蒸散による効果で穂温の上昇を軽減している可能性もあります」(松下さん)。

案外単純!しかし、こうして理屈を一目瞭然で理解できれば、「にじのきらめき」は高温耐性品種、という説明に、納得が行く。

西日本に向いた品種は

「恋の予感」「つやきらり」「秋はるか」

続いて松下さんは、西日本向きの高温耐性品種について説明した。西日本においは、2005年に品種登録出願された高温登熟性「中」の「きぬむすめ」と、同年に品種登録出願された高温登熟性「中」の「にこまる」が普及している。両品種を、2011年に品種登録出願された高温登熟性「やや強」の「恋の予感」が追いかけている状況。

「にこまる」と「きぬむすめ」は高温登熟性「中」ではあるが、近年の温暖化の影響を受け、一等米比率が不安定であり、苦戦している。そんな西日本向きの高温耐性品種を、松下さんは3つ紹介した。

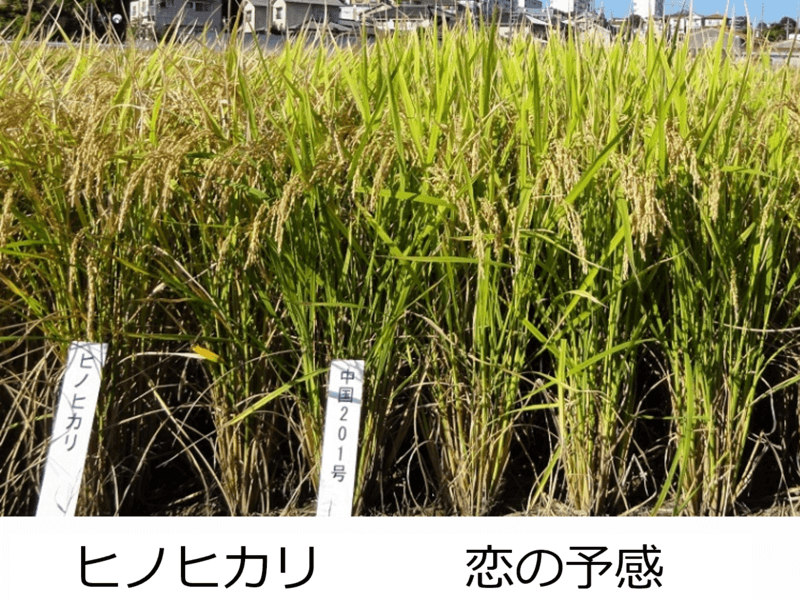

一番手は「恋の予感」。先に記したように、品種登録出願は2011年であり、高温登熟性「やや強」。「にじのきらめき」と同じように、止葉がよく立つ。「恋の予感」は標肥栽培で「ヒノヒカリ」よりも15%程度多収であり、縞葉枯病抵抗性を有する。生態型は暖地(九州地方)では「中生」であることから、「にこまる」からの切り替えが期待される。

二番手は「つやきらり」。2018年に品種登録出願された高温登熟性「やや強」の品種。島根県・福岡県では産地品種銘柄指定されている。標肥栽培で「きぬむすめ」より7%程度多収でもある。炊飯米の表層が硬めであるため、寿司(酢飯)に好適。生態型はやや早生である。

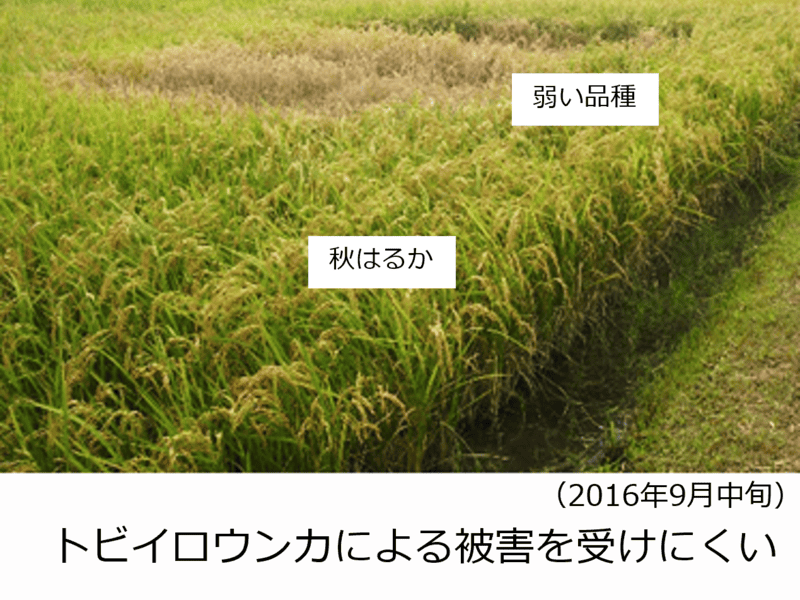

三番手は「秋はるか」。2017年に品種登録出願された高温登熟性「やや強」の品種。「ヒノヒカリ」より約15%多収であり、いもち病・縞葉枯病に強く、トビイロウンカにも強い。高標高地を除く東海以西が適地である。

この他、東北向きで高温登熟性「やや強」の「しふくのみのり」、北陸以西向きで高温登熟性「やや強」の「あきあかね」、東北南部・北陸向きで高温登熟性「強」の「笑みの絆」が紹介された。

興味深かったのは、最後に説明された、富山県オリジナル品種で高温登熟性「強」の「富富富」。「富富富」は農研機構が育成した品種「ハバタキ」から、富山県が背白粒・基部未熟粒が少なくなる遺伝子「Apq1」を同定し、それが利用されている、とのこと。

松下さんは「高温登熟性『やや強』の品種は充実してきているが、今後は『強』以上を目指した取り組みを強化していきます。その方法の1つとして、白未熟粒を低減する遺伝子等を活用します」と、今後の方向性を示した。

温暖化傾向は今後も続くのだろう。その対抗手段の1つとして、品種は極めて有効だ。一方で、健苗を心がけ、土づくりを行い、登熟期前に適量を追肥する。また移植の前倒しや後倒しにより酷暑を避けるなどの管理によっても、高温の程度によっては、ある程度は耐えることもできる。それについては、長谷川さんは「そうした生産現場での工夫は、高温登熟性分類の1段階に相当する効果がある可能性があります。品種を含めて、あらゆる手段を組み合わせて対策すると良いでしょう」と話す。

特に米については、販売(マーケティング)までを考慮すると、県オリジナル品種が重宝されやすい。農研機構が高温登熟性「やや強」の品種を開発しても速やかには普及していない一因は、そこにもあるのだろう。そうであるならば「富富富」で実現したように、農研機構は遺伝情報を提供し自治体に利用してもらう、という形も重要になってくるのかもしれない。

取材・文/川島礼二郎

画像提供/農研機構

RANKING

MAGAZINE

PRESS