【農研機構の注目品種 果樹編】着果不良や発芽不良を防ぐ!「紅みのり」「さくひめ」等、高温耐性品種普及へ

2025/09/02

温暖化に対抗する手段の1つとして、高温耐性の高い品種が開発されている。農研機構が開催した「温暖化に負けない『推し品種』」セミナーから、果樹の品種に関する解説をまとめてお届けしよう。(画像提供:農研機構)

1.果樹への温暖化の影響は短期・中期・長期で対策する

2.成熟期(夏秋)に高温にさらされると「着色不良」が起こる

3.秋冬(休眠期)が低温にならないと「発芽不良」が起こる

4.長期的には樹種転換や園地移動も視野に入れるべし!

▷関連記事:【農研機構の注目品種 コメ編】温暖化に対抗!「にじのきらめき」「恋の予感」等、高温耐性品種の普及へ

果樹への温暖化の影響は

短期・中期・長期で対策する

前回の「推し品種:コメ編」でお伝えした通り、セミナーでは、世界と日本の年平均気温の推移、それが世界の食料生産に与える影響などについて丁寧に説明があったが、ここでは「温暖化は進む前提かつ食料生産に悪影響を与える」と理解して、ここでは割愛する。

果樹の「推し品種」について説明したのは、農研機構果樹茶業研究部門の杉浦俊彦さん。

杉浦さんは冒頭、「果樹においては、温暖化対策は、短期的適応=栽培技術、中期的適応=温暖化適応品種の利用、長期的適応=樹種転換・園地移動、と分けて考える」と話した。

短期的適応に資する栽培技術とは、被覆資材や炭酸カルシウム(コート剤)などの利用のこと。また、果樹は改植から収穫開始まで数年間かかるため、品種更新は中期的適応作に位置づけられる。一方、樹種転換は産地としての対応が必要となるため、長期的適応とされる。

成熟期(夏秋)に高温にさらされると

「着色不良」が起こる

今回のセミナーでは、杉浦さんは、比較的長期間の高温により引き起こされる、「着色不良」と「発芽不良」について概説した。果樹は収穫期になると自然と色付いて行く。また、果樹は作目や品種により、それぞれ適した温度がある。リンゴ(ふじ)13℃前後、巨峰では23℃といった具合だ。

「果実が成熟期(夏から秋)に高温にさらされることで、アントシアニンという色素の合成が阻害され、果皮に色がつかなくなる。その結果生じるのが着色不良です」(杉浦さん)

この着色不良の対策品種として杉浦さんが推したのは、リンゴの「紅みのり」・「錦秋(きんしゅう)」と、ブドウの「グロースクローネ」だ。

紅みのり

紅みのり

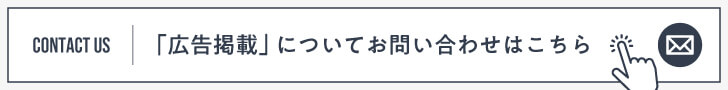

「紅みのり」

「つがる」と「ガラ」を交雑して育成した早生品種。「つがる」の着色不良対策品種として期待されている。温暖な産地でも着色しやすいだけでなく、日持ちが優れるのが特徴。糖度は13~14%前後、酸度は0.3g/100ml程度。甘味と酸味のバランスが良く、食味良好である。

錦秋

錦秋

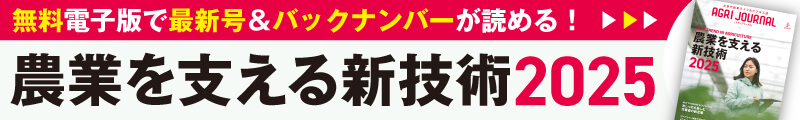

「錦秋」

果皮は濃赤色で着色しやすく、多汁で肉質が良い、中生品種。甘味が多く高品質で消費者の嗜好に合致し、着色が容易で裂果が少なく広範な地域で栽培できる中生のリンゴ品種として開発された。「ジョナゴールド」・「千秋」の代替として期待できる。

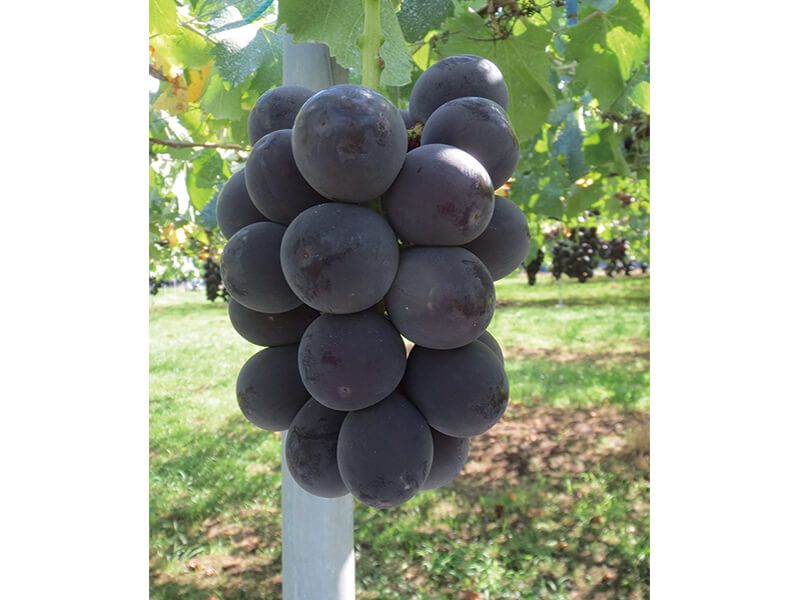

グロースクローネ

グロースクローネ

「グロースクローネ」

高温下でも着色性に優れる、極大粒の黒系品種。収穫期は8月下旬で「巨峰」、「ピオーネ」と同時期であることから、「巨峰」、「ピオーネ」の栽培地域のうち特に両種の着色不良が問題となる西日本地域での普及が期待されている。

秋冬(休眠期)が低温にならないと

「発芽不良」が起こる

「温暖化の影響は、夏にだけ起きているわけではない」と杉浦さんは説明した。もう1つの温暖化の影響である発芽不良は、①耐凍性獲得の阻害と②休眠覚醒の阻害、の結果として現れるという。

「秋に越冬の準備として、葉を落とします。また、厳冬期に細胞が凍らないように、植物は水を減らして冬に備えます。ところが秋に十分に気温が下がらないと、植物はこの準備を行いません。そのまま急に寒さに見舞われると、芽が寒さに耐えられず、春に発芽できなくなります。これが耐凍性獲得の阻害のメカニズムです」(杉浦さん)

「また、果樹は一定期間の低温にさらされることで、春に温かくなると覚醒する性質があります。ところが暖冬により低温にさらされることがないと、休眠からの覚醒が阻害され、春に発芽しなくなるの。これが休眠覚醒の阻害です」(杉浦さん)

そんな発芽不良の対策品種として農研機構の推し品種として紹介されたのが、モモの「さくひめ」とニホンナシの「凛夏(りんか)」だ。

さくひめ

さくひめ

「さくひめ」

発芽に必要とする低温時間が短く、加温ハウスで発芽不良が発生しにくいモモ品種。

凛夏

凛夏

「凛夏」

秋冬季の気温が高くても露地栽培で発芽不良が発生しにくいニホンナシ。

長期的には樹種転換や園地移動も

視野に入れるべし!

温暖化への長期的適応としては、樹種転換・園地移動も視野に入れると良いようだ。

新潟(佐渡)

新潟(佐渡)

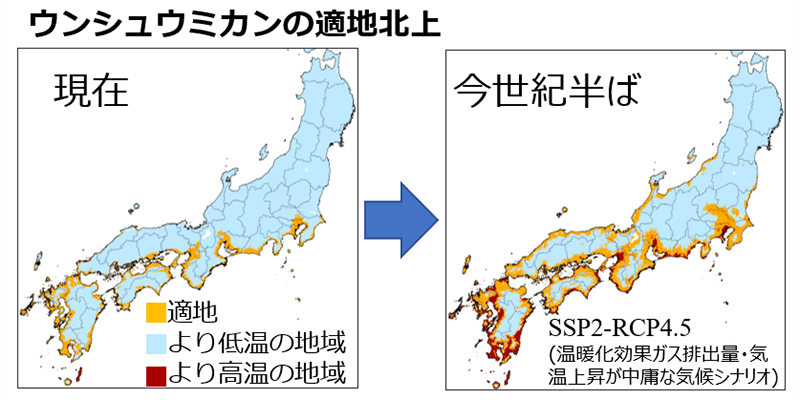

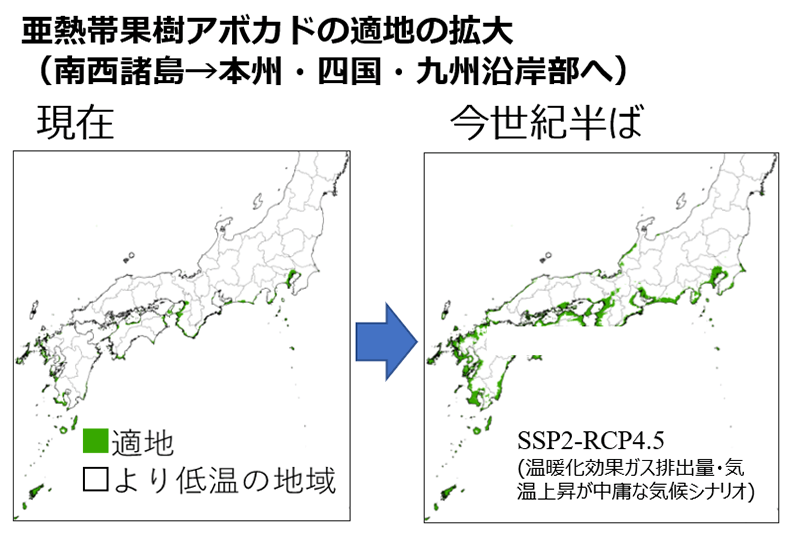

「果樹は好適な気候の範囲が狭いため、温暖化が進むことで現在の適地でも栽培が難しくなったり、別の樹種の適地になったり、ということが起こる可能性が高いのです。温暖化により、栽培適地が現在より北へ移動する、と考えられています。」(杉浦さん)

「例えば、現在のウンシュウミカンの産地は栽培適地から外れてしまうかも知れませんが、一方で現在栽培が困難なアボガドの栽培が可能となる、と予測されています。アボガドは現在、99.9%が輸入に頼っていますから、これをチャンスと考えることもできるはずです。

樹種転換は産地での取り組みとなる場合が多いため、自ずと、より長期的な視点に立つことになります」(杉浦さん)

温暖化そのものを果樹生産者が止めることはできないが、短期・中期・長期的に対策することで、被害を減らすだけでなく、チャンスに変えることさえできる。ここで紹介した農研機構の推し品種(果樹)を中期的適応の参考に、また長期的適応には樹種転換を視野に入れて議論を始めてみてはいかがだろうか。

取材・文/川島礼二郎

画像提供/農研機構