一発花火で終わらない。農業デザイナーが思い描く「持続可能」な農コミュニティとは?

2021/06/11

「コミュニティ」「ファンづくり」は、今後の農業に欠かせないキーワードのひとつだ。農を中心にした理想的な地域コミュニティを創出するには?農業デザイナー南部さんが関わる事例をもとに成功のヒントを探る。

農と食をつなぐことで

地域活性を目指すプロジェクト

市の面積の約13%が農地という、東京でも稀有な地域である国分寺市。市が主宰する『こくベジプロジェクト』が誕生したのは、2014年のことだ。農と食をつなぐことで地域活性を目指す取り組みとして、行政主導でスタートした。

ほどなくしてアドバイザーとして参加することになったのが、“農業デザイナー”の南部良太さんだった。住民や関係者たちと議論を重ねた結果、約300年続いている国分寺の農業の歴史に着目し、「三百年続く国分寺野菜」としてブランディングし、ツールを作成。

「国分寺野菜を使ったご当地グルメを地元飲食店に提供してもらう」という当初の計画を大きく軌道修正し、「国分寺野菜を使って地元飲食店が自由にメニューを自由に創作してもらう」ことにした結果、協力者も徐々に増えていったという。

また同時に南部さんを含む2名のスタッフが専用車「こくベジ号」で、農家から直接野菜を集荷し、飲食店に配達をはじめた。飲食店にオリジナルの料理を作ってもらい、それを客に提供する。

野菜の配達しているこくベジ号。南部さんを含む3名で担当。配達でもコミュニケーションが生まれる。

野菜の配達しているこくベジ号。南部さんを含む3名で担当。配達でもコミュニケーションが生まれる。

今までにない画期的な試みは評判を呼び、行政だけにとどまらず、商工会、JA、市民有志などと連携した活動へと発展。現在までに、参加店舗は100店以上、農家も30軒にも達したという。

左が南部さん。『こくベジ』農家さんの清水農園の清水さんと一緒に。

左が南部さん。『こくベジ』農家さんの清水農園の清水さんと一緒に。

背伸びせず

続けられる仕組みを作ること

「こくベジプロジェクト」における南部さんの役割は、じつに多岐に渡る。デザインのみならず、イベントの企画立案や運営、そして、野菜の配達などなど。その仕事を一言で説明するならば、“コミュニティデザイン”と言えるかもしれない。そんな南部さんが常に意識しているのは、「国分寺のファンになってもらうこと」だそうだ。

「野菜の魅力ももちろん、味わってもらいたいと思っていますが、『こくベジ』にはいろんな人が関わっているので、人や地域の魅力にも気づいてもらい、最終的に国分寺のファンになってもらいたいと考えています。

コミュニティって、営利目的になるとどうしてもどこかで躓いてしまいがち。だからこそ、お金ありきではなく、お金がなくなったとしても続けられる仕組みを作ることを大切に続けてきました。自分たちで配達をしているのもそういう理由からです。

背伸びしないやりかたで続けていくことで、長期的に残る活動にしていきたい。JA国分寺青壮年部の活動発表で、『こくベジ』を題材にしたテーマで全国1位になるなどを経て6年が経ち、自分たちが想像していなかったことが生まれるんだ、という実感を得ています」。

日々の配達だけでなく、イベント、マルシェ、小学校への出前授業などこれまで様々な企画を実施。昨年の緊急事態宣言下では、臨時休校のため行き場がなくなった給食用の野菜を、個人向けの商品に変えて野菜販売をスタートさせた。毎週金曜日に飲食店でピックアップする仕組みが好評を博したという。

メイン画像:マルシェの様子。地元にこんなに野菜があったのか、と驚く声も

メイン画像:マルシェの様子。地元にこんなに野菜があったのか、と驚く声も

「プロジェクトに参加してくださっている農家さんは、地域に関して思い入れがある方が多く、売り上げアップだけが目的じゃない。この人と繋がりたい、地域に貢献したいという気持ちが、結果として『こくベジ』活動や、野菜づくりのモチベーションに繋がっている。自分が暮らす地域に、“食”を介したコミュニティができるのって、すごく豊かなこと。農業にはそういう可能性があると思いますし、僕自身はそのハブとしてこれからも機能していきたいですね」。

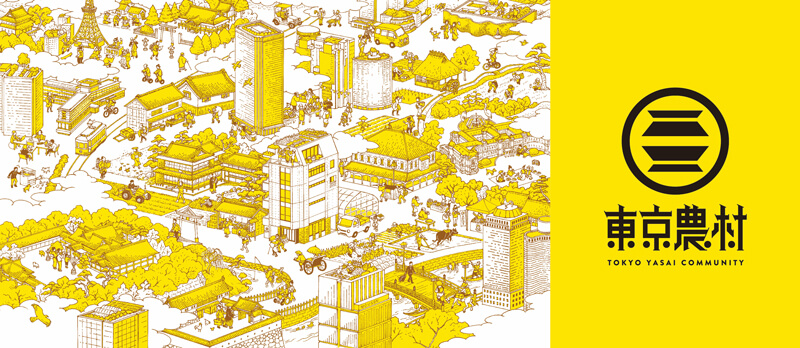

『東京農村』のイメージビジュアル。東京の農業が体感できるコミュニティづくりを目指す

『東京農村』のイメージビジュアル。東京の農業が体感できるコミュニティづくりを目指す

「農業の魅力を発信する」

新たなコミュニティづくりへ

『こくベジ』での経験を活かし、2018年、赤坂見附にオープンした『東京農村』の立ち上げ・運営にも関わっている南部さん。「農業の魅力を発信する」をテーマとし、1階から3階までが飲食店、4階はコワーキングスペース、5階はシェアキッチンと室内菜園という構成の複合ビルである。

東京農業の繋がりをつくる『東京農サロン』や、農業や流通、自治体に関わる専門家による講演会など、さまざまなイベントも開催。目指すのは、この場所を拠点にした、東京の農業が体感できるコミュニティづくりだ。

「農家さん同士って、各自治体のなかでの繋がりはあるけれど、自治体をまたぐと接点があまりない。そういう人たちの点と点を結び、面となって農業自体が盛り上がるような活動を目指しています。お互いの交流が生まれると、偶発的に新しいことが色々生まれると思うんです。『こくベジ』に留まらず、もっと東京野菜を扱うお店が増えたらいいと思いますし。今は小さい動きかもしれないけれど、どんどん大きな輪になっていくといいなと思っています」。

>>地域活性化プロジェクト:国分寺三百年野菜『こくベジ プロジェクト』はこちら

教えてくれた人

南部良太さん

グラフィックデザイナー。東京農村ビルのシェアオフィス「Root office」などを手がける一般社団法人MURA代表理事。2016年より、東京都国分寺市の地域活性化プロジェクト「こくベジ」の運営に携わる。「こくベジ」の配達・企画・デザインを担当。

文:曽田夕紀子(株式会社ミゲル)

AGRI JOURNAL vol.19(2021年春号)より転載・加筆