人手不足問題に新たな打開策!特定地域づくり事業協同組合制度についてわかりやすく解説

2025/10/22

農家の人手不足や、安定した就業場所の減少による人口流出など、地方の抱える課題の改善策として注目を集める「特定地域づくり事業協同組合制度」。この記事では制度の仕組みから、認定要件、事業の始め方までわかりやすく解説する。

1.特定地域づくり事業

2.制度の活用時にクリアすべき要件

3.特定地域づくり制度を活用するための要件

4.制度の一般的な活用イメージ

5.事業にかかるお金について

6.制度を活用した事業の始め方

7.特定地域づくり事業協同組合制度の活用例

特定地域づくり事業

協同組合制度の概要

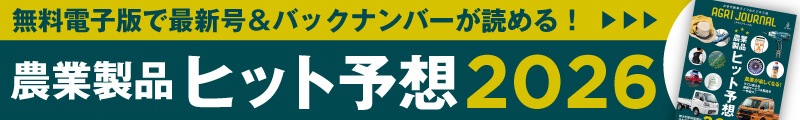

人口が急減している地域では、安定した仕事と収入を確保しづらい状況があり、これが人口のさらなる流出やUIJターンを阻む要因となっている。この状況を改善するために設けられたのが、特定地域づくり事業協同組合制度(以下、特定地域づくり制度)だ。

この制度の下、地域の複数の事業者で協同組合をつくることで、協同組合として地域内外の若者などを雇用できる。また雇用された人は、組合員が運営する事業所に派遣されるかたちで、安定的に働くことができる。

制度の活用時に

クリアすべき要件

特定地域づくり制度の活用にあたっては、所定の申請が必要。組合からの申請内容を都道府県知事が認定することで、特定地域づくり制度の下、組合としての活動をスタートできる。また、特定地域づくり制度は誰もが使えるわけではない。事業所を運営している地域の状況などが、定められた要件に沿っている必要がある。職員が安定して働けるよう、就業条件なども整えなくてはならない。特定地域づくり制度を活用するための要件は、下記の通りだ。

特定地域づくり制度を活用するための要件

① 人口急減地域であること

ここでいう人口急減地域とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域、あるいは過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域。

こうした地域はもとより、近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度、地域の事業所数など、さまざまな観点から地域の実情を汲みとり、都道府県知事が適切と認める地域などがこれに当たると考えられる(過疎地域に限られるものではない)。

② 就業条件への配慮

一定の給与水準の確保、社会保険・労働保険への加入、教育訓練・職員相談などの体制の整備などが、特定地域づくり事業協同組合には求められる。

「一定の給与水準」について判断する際は、組合がある地区内の、他の事業所に勤める正規職員の給与などの水準をふまえる必要がある。また、職員がキャリアアップできるよう、キャリア形成のための教育訓練も行うことが求められる。

③ 経理的・技術的基礎

特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣事業を営む組織となる。そのため組合では、労働者派遣事業をきちんと営めるほどの経理的・技術的な基礎がなくてはならない。

なお「経理的・技術的な基礎」とは、労働者派遣法における「労働者派遣事業の許可の基準」に基づいたものだ。もちろん、事業を開始する際は、労働局に労働者派遣事業の届出をしなくてはならない。

制度の一般的な

活用イメージ

特定地域づくり事業協同組合で雇用された職員は、組合員の事業所に期間を区切って派遣される。例えば、春から初夏は農業、秋は飲食業、冬は酒造業を、といったふうに1年の間に複数の仕事を経験するケースがある。

また、時間を区切って複数の事業所に派遣される場合も。例えば、午前中は子ども園で、午後は小売店で勤務する、といったケースがある。

年間を通しての雇用が難しい事業所も、特定地域づくり事業協同組合に加入することで、必要な時期だけ人材を確保することが可能になる。

事業にかかる

お金について

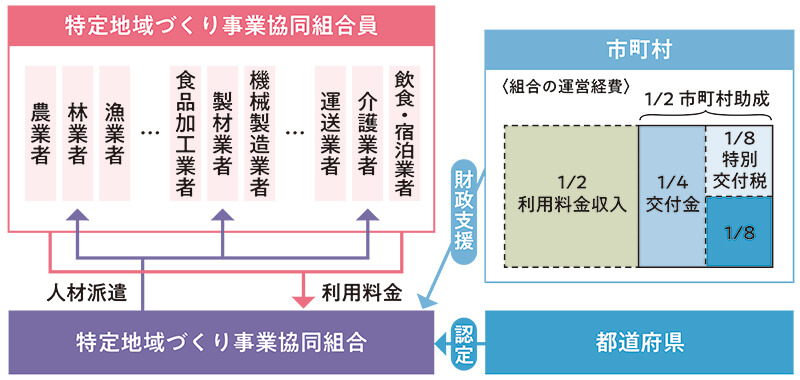

組合を運営する上での経費の半分は、交付金の「特定地域づくり事業推進交付金」で賄うことができる。交付金の対象となる経費は、派遣職員の人件費と事務局の運営費だ。

例えば、年間の職員の人件費が1800万円、事務局運営費は600万円で、支出合計が2400万円の組合に対しては、年間1200万円の交付金が交付される。また、職員の派遣を通し、組合は利用料を収入として得られる。組合員からの利用料と交付金を活用し、収支の均衡を目指すことができる。

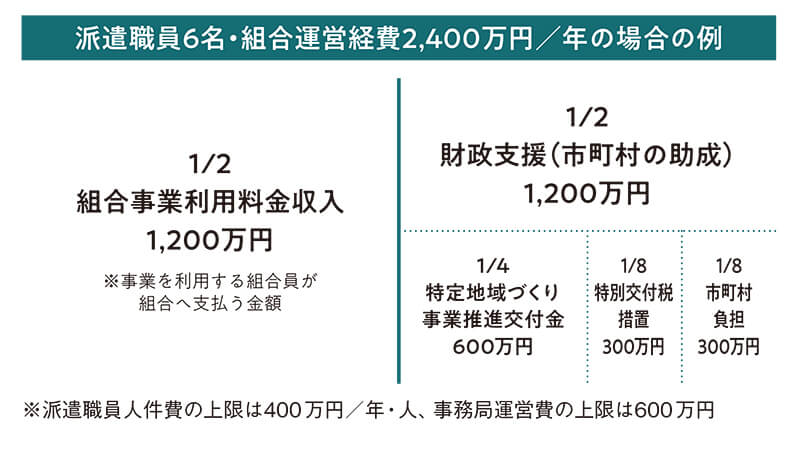

制度を活用した

事業の始め方

特定地域づくり組合の結成を決めたら、段階的に準備を進めていく。まずは、組合員の確保について。特定地域づくり組合の設立時は、発起人が4人以上必要。この発起人とは、組合をつくる地区に事業のための拠点を持っており、組合設立後、組合員として活動する意思がある人を指す。なお法人、個人を問わず、事業を営んでいる人は組合に加入できるため、個人経営の農家も発起人になることができる。

次に、事務局職員と事務局スペース、職員の確保について。組合では、事業運営のための面積がおおむね20㎡以上あり、位置や設備などが労働者派遣事業を運営するのに適切な事務局スペースを構えなくてはならない。また、派遣先とのコーディネーター役などを担う事務局職員も必要になる。職員は、インターネットでの募集や、地域への移住希望者への情報提供などを通して確保するケースが多い。

また、特定地域づくり組合の結成や運営にあたっては、農協、商工会議所、商工会といった関係事業者団体および市町村と連携・協力することが求められる。事前準備の段階から、これらの団体にしっかりと相談するのが大切だ。

特定地域づくり事業

協同組合制度の活用例

●壱岐市農業支援事業協同組合

(長崎県壱岐市)

壱岐市は、ブランド牛の「壱岐牛」やイチゴ、アスパラガスを主な名産品とする農業大国。「2030年には農業分野での年間売上高を100億円にする」という大きな目標も掲げている。

壱岐市への移住を希望する人の中には新規就農を志す人が多いことを受け、2021年8月、5名の有志の農家によって設立されたのが、「壱岐市農業支援事業協同組合」だ。なお当組合は、国内初の、農業特化型の特定地域づくり組合となった。

現在、組合に加入しているのは畜産農家、イチゴ農家、アスパラガス農家 など合計14件の農家。職員に対しては、派遣する前にヒアリングを行い、できる限り希望に沿った農家へ派遣するという配慮もある。

●人材サポートなんぶ協同組合

(青森県三戸郡南部町)

青森県南部町の主な名産品は、さくらんぼやプラムなどのフルーツ、高級にんにく、南部太ねぎ 。同地は人口急減地域の対象で、町内では農業の人材不足や後継者不足が大きな課題となっている。

この課題の解決を目指して2021年5月、6名の農業生産者によって設立されたのが「人材サポートなんぶ協同組合」だ。なお当組合は、青森県内では第1号となる特定地域づくり事業協同組合となった。

組合員が栽培している作物はさまざまで、職員は、幅広い農業経験を積める。組合発足時の職員は4名で、そのうち3名がU・Iターンの若者だったそう。発足して以降、組合員の人数は緩やかに増え、2025年6月には13名に。

●もてぎマルチワーク事業協同組合

(栃木県芳賀郡茂木町)

茂木町は、栃木県東部にある人口11,000人ほどの自然豊かな町。地元企業では労働力の確保が困難となっており、地域内の耕作放棄地も増えている状況を受け、2023年4月、栃木県内では初となる特定地域づくり組合として発足した。

発足時、組合に加入した事業所は4つ。事務局による情報収集と営業活動により集まった事業所だという。2025年7月時点で組合に加入しているのは、道の駅、イチゴ農園、そば店、キャンプ場、JAなど全部で9つの事業所。また、組合で雇用している職員の人数は、8 名となっている。

職員には時給制で給料が支払われており、地域内の最低賃金が上昇しているのを鑑み、少しずつ待遇改善を図ってきたという。

写真・文:緒方よしこ

AGRI JOURNAL vol.36(2025年夏号)より転載