【進化する農業現場】JAと農家間で進むクラウド活用

2019.07.06

JAなめがたしおさいでは、生産の現場においても最先端の取り組みを行っている。営農支援プラットフォーム「あい作」を導入した農家とJAとのコミュニケ―ションで何が変わるのか。中央大学教授の杉浦宣彦氏によるルポ連載、JAなめがたしおさい編(後編)。

前編はこちら:【進化する農業現場】農業×企業が生む”地域活性の仕組み”とは?(JAなめがたしおさい・前編)

営農支援プラットフォームを

JAとしていち早く導入

前回、JAなめがたしおさいの民間企業との連携による新たな農協経営の姿を消化しましたが、実は、これだけでなく、生産の現場でも最先端の取り組みがなされています。

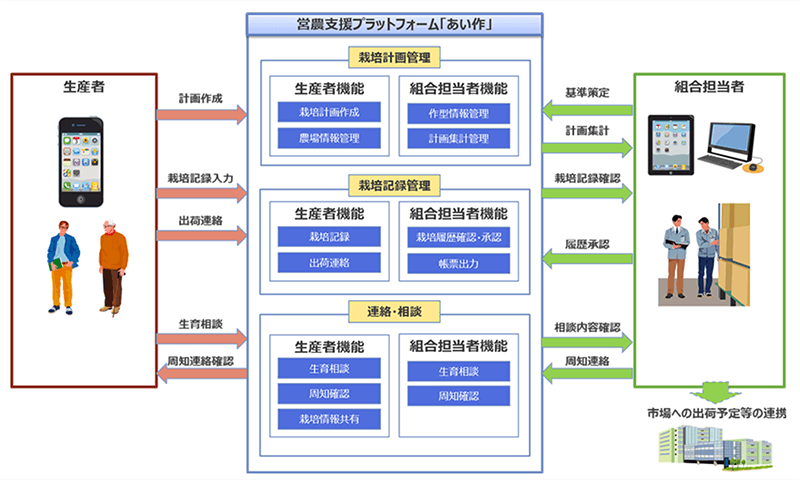

それは、営農支援プラットフォームである「あい作」の導入が、全国のJAのなかで、もっとも進んでいる事です。「あい作」は生産者・組合担当者の営農業務のうち、生産計画作成から栽培記録の確認、承認までの業務を対象にしたプラットフォームです。

このプラットフォームにより、生産者がスマートフォンやタブレットに入力した栽培情報を組合担当者が把握できるようになり、産地の栽培情報の見える化が実現するだけでなく、双方のコミュニケーションが密になり、営農活動の効率化や質の向上が図れるようになります。

「あい作」利用イメージ(画像:NTT DATA HPより引用)

農家とJA間の非効率な慣習が

農作物の販売チャンスを奪う

この仕組みは、筆者がNTTデータなどと共同でリサーチ、研究してきたものが実現されたものですが、このアイデアが登場したのは、JAグループの自己改革に関する有識者会議の座長になってから様々な農業の現場を訪ねる中、農業の現場がかなりアナログな状態のままであることに気が付いたのがきっかけでした。

特に、農協職員が農家から電話で、時には出向いて栽培記録等をヒヤリングし、それを改めてパソコンに入力していたり、生産計画を電卓を打ちながら作っている姿は強烈な印象として残りました。

(画像はイメージです)

情報がアップデートされていないために、どれだけの作物がどれだけ生産され、どのような状態に現在あるのか、どのような農薬がどのタイミングで使われているのかという肝心な情報が相当な時間をおいてからJAに伝わるという状況では、事務効率もよくないですし、そもそもタイムリーに農作物を販売することができません。

また、全国的にこのような状況が広がっているがために、全国的な栽培状況のデータもアップデート化がなかなか進んでいません。災害などである産地が大きな被害を被ったときの代替生産地を探すこともままならず、国内で豊作の産地が他にあったにもかかわらず、海外から輸入してしまうという現象が幾度も見られています。そうした状況を打開するため、全国的な農作物の生産状況をタイムリーに把握する一助になる仕組み作りをすることを大きな目標に、プロジェクトがスタートしたのです。

実証を重ねて昨年秋にデビューした「あい作」は、各農家と各JAとの間の情報交換のスピード感や広がりをつけていくという、将来的なゴールの最初の一歩という位置づけのものだと言えます。

この考え方は、筆者が全国を回る中で、幸いいくつもの地域で賛同を得ることができました。とりわけ茨城県では、JA茨城県中央会を中心に研究会などを通じて多くのJAとの接点を作ることができ、システム開発時においても重点的なヒヤリングを行うことができました。茨城の場合、東京に近いこともあり、JA職員の方や農家の方々もたちも何らかの形で、スマホ文化に触れ慣れていることや、業務の効率性に関心のある方が多かったことも幸いしたように思います。

その他のJAでも導入が広がる

2019年5月までで、全国で6JAが導入の契約を終えていますが、この数には、近年の合併により全県1JAになったところも含まれていますので、各組合員(農家)の登録が終わると、相当数のユーザーがいることになると予測されています。また、他にも東海地区や山陰、さらには、九州のJAでの導入計画も進行中です。

機能面では、さらに農作物が欲しいバイヤーとの接続による農作物の直販等にも応用できるように検討中ですが、まずは契約栽培がすでに進んでいるバイヤーとも接続し、農作物の生育状況の把握や出荷タイミングについてのJAとのコミュニケーション等に活用してもらうことから進んでいく方向へ拡大していく予定です。

JAなめがたしおさいに伺うと、若手のJA職員が組合員である農家とのやり取りに活発に「あい作」を活用していることがわかります。確かにある程度年配の組合員の方になると抵抗はいくらかあるようですが、農業後継者である若い年代の農家を中心に利用が拡大しているのが訪問のたびに感じられ、実際、農家とJAとのコミュニケ―ションがより密になっていることを感じているという声も聞きます。

このJAは、JAとして決して大きいとは言えず、職員の数も300名弱という状況で、多くの人材を農業者の所得増大に向けた販売力強化と農家経営管理支援に割くためにも、業務の効率性をどう図るかが重要です。それを「あい作」を一助にしながらまさに実現しているということになります。まず各農地の状況を知り、データベース化することが、ドローン等ハードの更なる導入と効率的利用にも役立っていくでしょう。

PROFILE

中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授

杉浦宣彦

現在、福島などで、農業の6次産業化を進めるために金融機関や現地中小企業、さらにはJAとの連携などの可能性について調査、企業に対しての助言なども行っている。

RANKING

MAGAZINE

PRESS