スマート農業技術活用促進法の使い方ガイド 優遇税制と融資を活用しよう!

2024/09/30

2024年6月14日に成立した「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下、スマート農業技術活用促進法)」が、10月1日から施行される。認定を受けることで、税制優遇や融資を活用できる。ここでは、その概要と使い方を紹介したい。

1.スマート農業技術活用促進法がスタート!「生産現場」と「技術開発」の2本立て

2.「生産方式革新実施計画」は生産者向け「開発供給実施計画」は技術開発企業向け

3.認定されればメリットは多数!「優遇税制」と「融資」などを活用できる

4.スマート農業技術活用促進法活用に向けて計画的に取り組もう!

スマート農業技術活用促進法がスタート!

「生産現場」と「技術開発」の2本立て

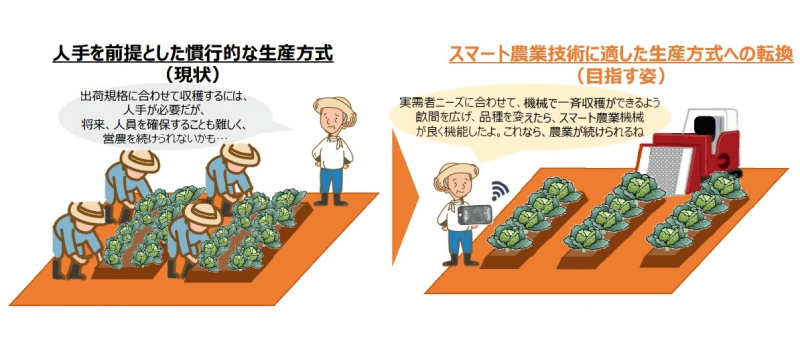

スマート農業技術活用促進法は、農業の生産性向上を図ることを目的として制定された。その背景にあるのは、農業を取り巻く環境の変化だ。

今後20年間で農業従事者は現在の約1/4(116万人→30万人)に減少することが見込まれており、従来型の方法では、農業の持続的発展や食料の安定供給を確保できない。

そこで期待されているのが、スマート農業技術。人手を必要とする従来型の生産方式からスマート農業に適した生産方式へと転換を進めるとともに、スマート農業技術の開発と普及を図ることで、農業の持続的発展と食料の安定供給を実現しよう、というもの。

農水省の資料では、スマート農業技術の活用促進の課題として、農業生産現場において、人手を前提とした慣行的な生産方式からスマート農業技術に適した生産方式への転換すること、をあげている。

例えば露地野菜の栽培で、機械で一斉収穫できるように畝間を広げて品種を変えることで、スマート農業機械が機能するようになる。技術開発の課題については、これまでは圃場や作物が多様であるため異業種から参入しにくかったこと、があげられている。スマート農業技術に適した生産方式への転換により開発のハードルを下げつつ、「開発が特に必要な分野を明確化して多様なプレーヤーの参画を進めることが重要」としている。

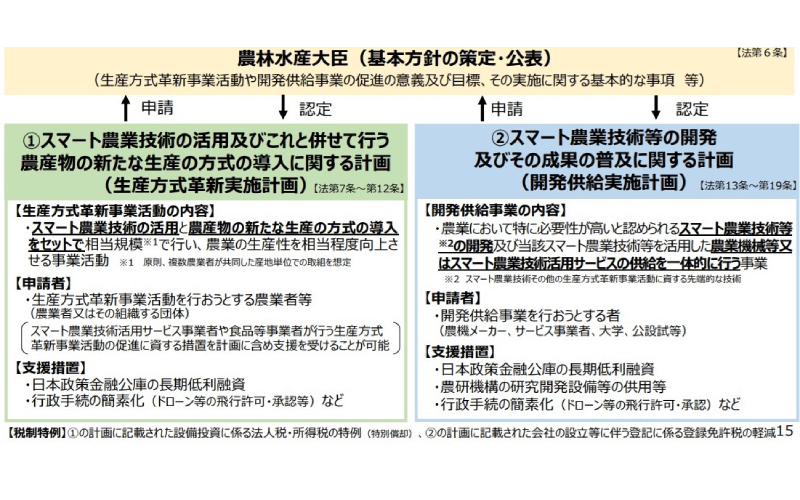

こうしたことからスマート農業技術活用促進法では

1.農業生産者に向けた「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」

2.技術開発企業に向けた「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」

という、2つの認定制度を設けている。

「生産方式革新実施計画」は生産者向け

「開発供給実施計画」は技術開発企業向け

ここから先はしばらく、農業生産者と技術開発企業の2つに分けて説明していこう。

まずは、農業生産者が対象となる「生産方式革新実施計画」。申請できるのは、生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等(農業者又はその組織する団体=JA等)。申請先は農水省。

生産方式革新事業活動というのは、(1):スマート農業技術の活用と、(2):農産物の新たな生産の方式の導入とを、セットで相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動のこと。認定を受けるには、この(1)と(2)を満たした活動を行うことが必須だ。

■スマート農業技術の活用

(1)の「スマート農業技術」の活用、で使えるスマート農業技術は要件が定義されているが、ここでは割愛して具体例をあげておく。主に土地利用型農業を想定したものでは、ロボットトラクター、自動操舵システム、自動収穫機、運搬ロボット、草刈ロボット、リモコン草刈機、収量センサ付きコンバイン、水管理システム、ドローン/人工衛星が、また施設園芸を想定したものでは、環境制御システムや収穫ロボットがあげられている。そのほか、経営・生産管理システム、家畜の生体管理システム、スマート選果システムも対象となる。

■農産物の新たな生産の方式の導入

(2)の「農産物の新たな生産の方式の導入」については、

(ア)スマート農業技術を活用した作業効率の向上に資する圃場の形状、栽培方法、品種などの導入

(イ)スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した農産物の出荷方法の導入

(ウ)スマート農業技術により得られるデータの共有などを通じた有効な活用方法の導入

が規定されている。

「生産方式革新実施計画」で特徴的なのは、農業生産者自身の作業に留まらず、スマート農業技術活用サービス事業者による農作業受託等のサービスの供給と、食品等事業者による新たな流通・販売等の方式の導入が、例示されている点にある。確かに、人手不足や導入コスト高に悩むら、高効率な受託サービスの活用も一考に値する。これらも認定対象となるることに留意してほしい。

もう一つが、技術開発企業が対象となる「開発供給実施計画」。申請できるのはスマート農業技術の開発・供給を行う事業者(農機メーカー・スタートアップ・サービス事業者・大学、公設試験研究機関等)であり、申請先は農水省。農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等について、基本方針に重点開発目標と明示される。これに沿ってスマート農業技術等の開発や生産現場への供給を一体的に行う取り組みを国が認定し、開発および成果の普及を促進する、とされている。

認定されればメリットは多数!

「優遇税制」と「融資」などを活用できる

続いて、認定を受けることで得られるメリットを紹介しよう。

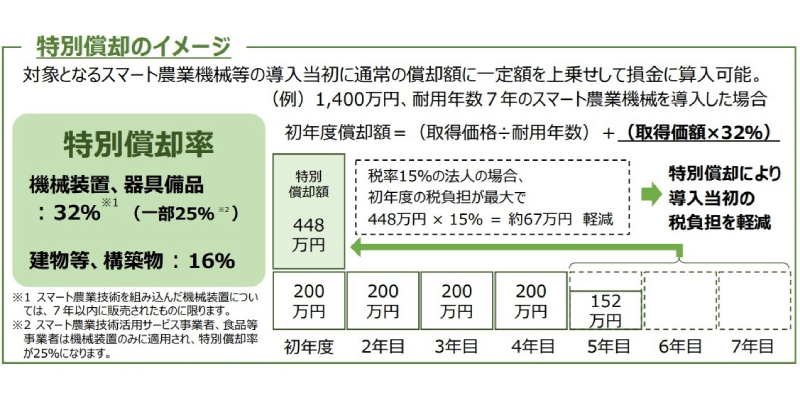

1.投資促進税制(法人税・所得税の特例):

「生産方式革新実施計画」認定農業者が受けることができる特別償却のこと。特別償却率が適用され、機械装置、器具備品は32%(⼀部25%)で建物等の構築物は16%。これで導入当初の税負担を軽減できる。

2.登録免許税の軽減:

「開発供給実施計画」認定事業者が受けることができる。認定を受けた開発供給実施計画に従って行う会社の設立、出資の受け入れ、それにともなう不動産所有権移転等の際に恒常的コストとして生じる登録免許税が軽減される。

3.株式会社日本政策金融公庫法の特例:

「生産方式革新実施計画」・「開発供給実施計画」ともに活用できる長期低利融資。

・償還期限は25年以内(食品等事業者は10年超25年以内)

・据置期間は5年以内

・貸付金利は借入期間に応じて0.70%~1.45%(令和6年1月1日現在)

・貸付限度額(融資率)は貸付負担額の80%以内

・貸付金の使途は、認定計画に従って活動を行うために必要な資金のなかの以下にあげるもの。

(1)機械、ソフトウェア等の取得、施設の整備等、(2)長期運転資金(研修費、販売促進費)。

これら優遇税制と融資のほか、スマート農業技術の活用にともなう行政手続きのワンストップ化(航空法の特例・農地法の特例)、それと野菜法の特例を受けることができる。野菜法の特例とは、スマート農業技術を活用した契約取引による産地リレー出荷体制の構築を可能とするもの。指定産地外の農業生産者が、契約指定野菜安定供給事業に参加できる。

このほかにも、農研機構の施設等供用、種苗法の特例、農業競争力強化支援法の特例(中小機構の債務保証)、といったメニューが用意されている。

スマート農業技術活用促進法の活用に向けて

計画的に取り組もう!

「生産方式革新事業活動」の促進に関しては、

1.作付面積等のおおむね過半で取り組み、かつ農作業の効率化の観点から費用対効果が得られる規模で、

2.実施期間(原則5年以内)で5%以上の労働生産性の向上の目標を設定し、

3.経営の継続性を確保するため、所得の確保(黒字になるよう)に留意して取り組む。

と申請要件の基本事項が明らかにされているが、10月1日以降、国の方針とともに施行令・施行細則・施行規則・事務取扱要領・申請書様式等が公表される。

これを読み、計画を立て、書類を準備しよう。準備申請先は最寄りの農政局である。

DATA

農林水産省_(資料3)農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律について(スマート農業技術活用促進法)

文/川島礼二郎