【植物工場ビジネスの概要を徹底解説】光源の種類、光強度、波長、ランニングコストの現状と課題

2025.01.21

植物工場ビジネスについて、基礎的な内容から最新動向まで幅広く解説する本企画。第2回の今回は、JPFA 植物工場研究会の名誉会長の古在豊樹氏と同研究会理事長の林絵理氏に植物工場における光源についてお話を聞いた。

1.光源の種類について

2.光強度について

3.光の波長について

4.ランニングコストについて

光源の種類について

植物工場には、太陽光型植物工場と人工光型植物工場の2種類がある。設備の違いは多数あるが、その中でも大きく異なるものの1つが光源だ。

太陽光型植物工場では植物栽培のための光源として太陽が使われる一方で、人工光型植物工場においてはLEDや蛍光灯などの人工光源が用いられる。

日本において人工光型植物工場での植物生産が始まったのは1974年¹。それから50年経った、2024年現在も人工光型植物工場で使用する人工光源の選び方や使用方法については多くの課題が残っている。

人工光源について主な論点になるのは、①光源の種類 ②光強度 ③波長 ④ランニングコストだ。

まず、①光源の種類について見ていく。

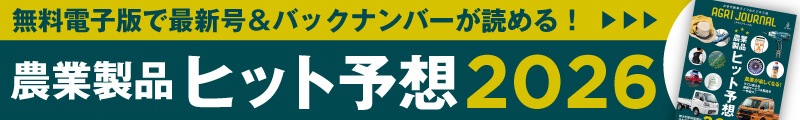

大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)によれば、令和3年には94%の人工光型植物工場においてLEDが導入されていたという結果が報告されている。

図:令和3年における人工光型植物工場における光源の利用状況

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

「1990年代の光源のほとんどが蛍光灯ランプでした。技術の発達とともに、LEDの利用が増加しています」(古在氏)。

古在氏の発言の通り、2012年以降LEDの利用が増加している。各照明器具メーカーはすでに高圧ナトリウムランプの生産を中止し始めていること、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸入は2027年までに廃止²されることを考えると、LEDの利用が主流になるのは当然のことだろう。

光強度について

2024年現在、人工光型植物工場においては光源としてLEDの利用が主流であるが、生育する植物の光合成を十分に促進するためには、LEDが照射する光の強さ(光強度)も考慮しなくてはならない。

人工光型植物工場の生産品目のうち約9割³を占めるレタス類で考えてみると、先行研究においては、リーフレタスが十分に生育するためには150μmol m-2s-1前後の光強度が求められるとされている。ただし、この一般的な光強度の考え方に古在氏は疑問を呈す。

³大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会) p.22

「植物工場でレタス類を効率よく生産するためには、栽培面積あたりの栽植密度をできるだけ高くしなくてはいけません。ただし、そのようにすると、収穫日の10日前には葉と葉が重なるようになります。すると、上から光を当てても一番上の葉に当たるだけ。下の葉には光が到達しません。多くの植物工場において測定されている光強度は、あくまでも一番上の葉の状況を示しており、植物全体については考慮されていません。植物全体の状態を把握したうえで、適切な光を必要な量当てる工夫が必要です」(古在)

植物体が大きくなってくると万遍なく光が当たらなくなるという課題に対しては、上部に備え付けた光源に加えて、葉が茂っている内部に光源を入れる「インナーライティング」という手法を取る必要があると古在氏。

ただし、作業性が悪くなる、管理の手間が増えるなど新たに課題が増えるため、さらなる検討が必要だ。

さらに、植物体が大きくなると葉に光が万遍なく当たらなくなる一方で、植物体が小さいときは光源から発された光のほとんどが葉に当たらず、無駄になってしまう。

「レーザービームによって、狙った葉に正確にピンポイントで光が照射できる未来がくると、エネルギーが無駄にならずに済みますね」と古在氏は期待を覗かせた。

光の波長について

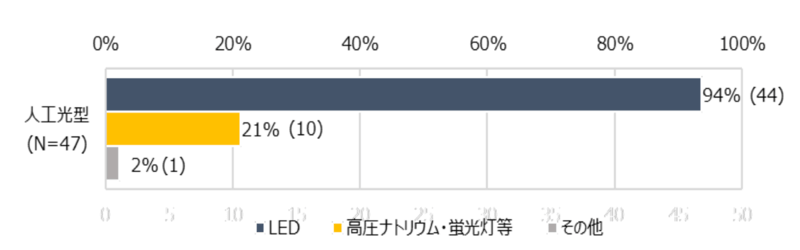

図:植物の光反応の作用スペクトル

出典)第2章 豊かなくらしに寄与する光 2 光と植物-植物工場(文部科学省)

出典)第2章 豊かなくらしに寄与する光 2 光と植物-植物工場(文部科学省)

光強度と同様に、植物の生育に大きな影響を与えるのが光の波長だ。植物の光合成に有効な光の波長は、光合成有効放射と呼ばれ、400~700nmの範囲にある。

さらに、光合成には直接関与しないが、紫外線A(315~400nm)と遠赤色(700〜800 nm)は形態形成や色素濃度に影響している。

植物の葉緑体における光受容体は赤色と青色の波長に応答するため、人工光型植物工場の光源として赤色LEDと青色LEDが一般的に用いられてきた。ただし、この風潮も近年変化しつつある。

「植物に対し、赤色と青色の波長だけを照射すれば良いと言われていましたが、近年緑の波長も植物の成長に携わっているということが明らかになっています。そのため、全波長が含まれる白色LEDの活用が増加しているのです。しかし、白色LEDはあくまでも、青色の蛍光体に黄緑色の塗料をコーティングして、人の目から見ると白色に見えるように調整されたもの。エネルギー効率も良くありません。そのため、植物がよりよく生育するためには植物に合った蛍光体の開発が必要だと思います」(古在)

ランニングコストについて

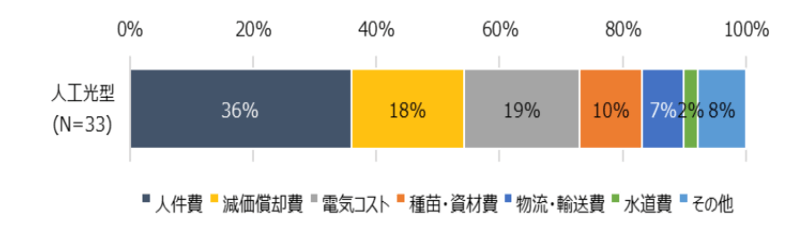

本シリーズの第1回で紹介した通り、日本で運営されている人工光型植物工場の約半数が赤字である。黒字経営を目指すためにはエネルギー利用が大きな課題となる。人工光型植物工場における総コストのうち電気代が19%を占め、そのうちの61%が照明にかかる電気代だ。

図:令和3年における人工光型植物工場におけるコストの比率

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

出典)大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査(一般社団法人日本施設園芸協会)

「電気を効率良く使う方法を考えなければ、人工光型植物工場の黒字化は実現しません。電力会社によっても、時間帯によっても電気代は異なります。電力会社を精査して、電気代の安い時間帯に農作物への照射を主に行うなどの工夫が必要です。また、持続可能性を考慮に入れて、化石燃料でなく自然エネルギー由来の電力を使うようにしながら、最適解を探る必要があります」(古在氏)

光強度、波長、ランニングコストいずれを見ても、人工光型植物工場における光源技術は確立していると言える状況にはない。黒字化実現のために、なにが必要なのだろうか。

「現状の人工光型植物工場での栽培は、本来屋外で太陽光のもとで適切に育つ品種を無理やり建物内に入れて、人工光を使って生育させているに過ぎません。光にしても、CO2濃度にしても室内と屋外ではまったく異なります。人工光型植物工場における黒字化を狙うなら、人工光型植物工場専用の品種を作る必要があると思います」(古在氏)

課題だらけの人工光型植物工場の運営であるが、「レーザービームの照射」「蛍光体や品種の開発」など新たな技術により改善する余地があることがわかった。次回は、人工光型植物工場における設備の導入について引き続き古在氏と林氏にお話をいただく。

取材・文/巖朋江

RANKING

MAGAZINE

PRESS