薬剤防除を成功させる3ポイントとは? 農薬に強い病害虫を増やさない防除

2021/02/08

農業の発展に貢献した技術の一つである農薬。薬剤防除は処理が簡便で確実性が高い一方、上手に使わなければ、防除の失敗や薬剤抵抗性の発達につながってしまう。今回は、防除を成立させるために大切なポイントを詳しく解説。

連載第1回『知っておきたい薬剤防除の基本的な考え方とは? 農薬の基礎知識と使い方のポイント』はコチラ!

薬剤防除を成功するための

3ポイント

――前回記事では、「薬剤防除の基本的な考え方」と「薬剤防除を成功するための3ポイント」についてお話いただきました。今回は、その「成功するための3ポイント」について、詳しく教えてください。

山本さん:その前に第1回の復習をしておきましょう。「薬剤防除を成功させる3ポイント」とは以下の3点。

1.適切な薬剤の選択

2.適切な防除タイミング

3.適切な散布方法

これら3ポイントが重なれば良い、とお話しました。そうすることで、病害虫防除が成功するだけでなく、同時に抵抗性対策もできます。

――山本さん、なぜこの「薬剤防除を成功するための3ポイント」が大切なのでしょうか? 農業生産者の立場からしたら、防除さえできれば良いのですが……

山本さん:極論すれば、その通りですね。ただし、薬剤防除はそれ程に単純な話ではありません。農業においては、年間を通じて、育苗から収穫まで様々な過程がありますよね。そこで農家さんは、間違えることなく防除できるように、防除計画を立てます。その際に、この3ポイントを理解していることが必須になる。だから年間を通じて正しい防除を行う=防除計画を立てるために、3ポイントを理解することが重要なのです。ということで、防除成功の3ポイントを詳しく説明していきましょう。

1.適切な薬剤の選択

山本さん:適切な薬剤を選ぶために、まず「自分が使う薬剤のタイプを理解する」ことから始め、次に「効き方を知る」、そして「薬剤が持つ効果の幅を知る」ということ、これらのまとめ方を学びましょう。

自分が使う薬剤のタイプを理解する

自分が使う薬剤がどういうタイプなのかを知ることが大切になります。

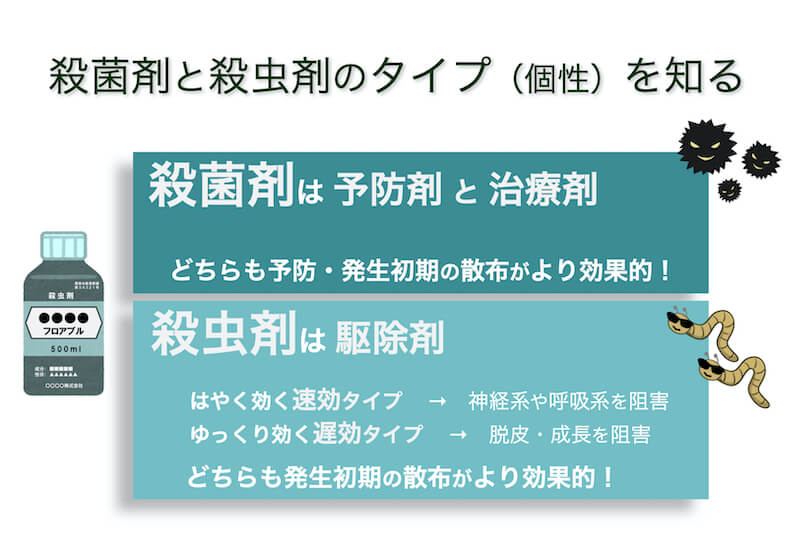

〈殺菌剤〉

殺菌剤には予防剤と治療剤があります。まずは殺菌剤を予防的にしっかり使うことが大切になります。

〈殺虫剤〉

一方、殺虫剤は虫が出てから散布しても良いタイプ。いわゆる駆除剤と呼ばれるものです。駆除剤の選び方で注意すべきは、実際の駆除の仕方です。撒いてすぐに効果が出るものもあれば、撒いてから1週間ほど経たないと効果が出ないものもあります。

効き方を知る

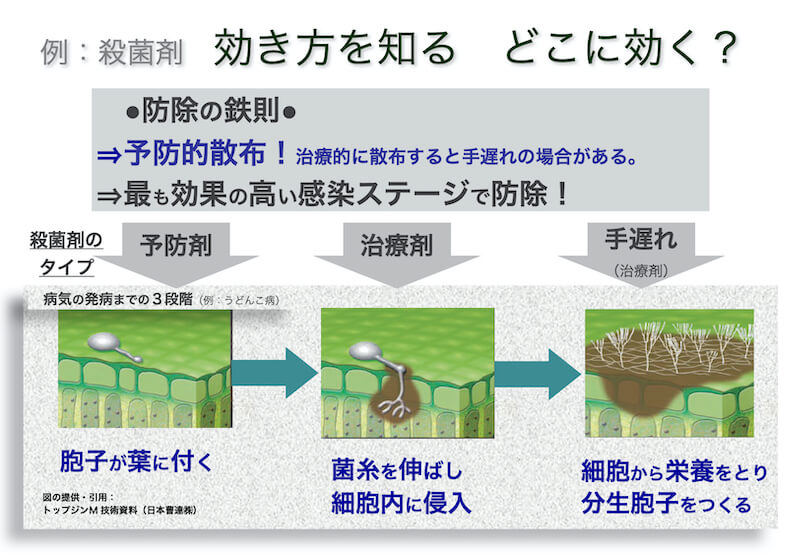

殺菌剤を使った防除に関して、うどんこ病を例に病気発病までの3段階を見てみましょう。

最初に胞子が葉に付着します。次に、菌糸を伸ばして細胞内に侵入する。そして細胞から栄養を取り、分生胞子(次の世代)を作る。こうして一気に増えて行くのがうどんこ病です。

では、農薬は何処で効かせるのかというと、まず胞子が張り付いたところで予防的に撒く「予防剤」。次に菌糸を伸ばして細胞内に入ってしまっても蔓延するまでに撒くのが「治療剤」。これは非常に性能が高い薬剤しかありません。ただし、いかに高性能な治療剤であっても、3段階目のパンデミック(蔓延・大発生)で分生胞子(次の世代)を作るところに入ってしまうと手遅れです。薬剤防除の鉄則は「予防的に、早めに散布する」です。

農薬が持つ効果の幅を知る

広スペクトル剤と専用剤の両方を上手く使うことが大切になります。広スペクトル剤を防除の基幹としつつ専用剤を補助的に使う、という方法が基本です。

〈広スペクトル剤〉

幅広い種類の病害や害虫に効きますので重宝します。しかし、殺虫剤の一部には天敵や蜂類といった授粉用の昆虫にも効いてしまうリスクがあります。影響の無い時期に使いましょう。

〈専用剤〉

狙った病気だけ、狙った害虫にだけシャープに効きます。

また「薬剤の効果持続力と耐雨性」もポイントです。

〈効果持続力〉

晴れているときに農薬が本来持っている圃場での効果の長さです。残効性という言い方もされます。

〈耐雨性〉

雨が降るとどんな農薬でも少しずつ防除効果が低下します。雨の影響を受けても耐えられる力・性質の割合が耐雨性です。

効果持続性が高く耐雨性が高いものが優れた農薬ということになりますが、残念ながらすべての農薬がそうした性質を兼ね備えているわけではありません。そのため、薬剤ごとの性質をあらかじめ知っておき、いかに上手く組み合わせるか、が大切になります。

自分が使用する薬剤一覧表を作成しよう

オススメしたいのは「自分が使う薬剤の一覧表を作っておく」ということ。薬剤の名前と特徴をまとめておくのです。農家さんならお分かりいただけると思いますが、自分が使っている薬剤の種類は実はそれ程多くはないはず。ですので、一覧表を作る作業は大変ではありません。便利で得するので、是非やってみてください。

〈RACコード〉

薬剤の系統(作用機構)を知るのには、RACコードを利用します。薬剤には、作用機構を分類・分別するためのコードが付与されています。それがRAC(ラック)コードと呼ばれるものです。コードナンバーだけを見れば良いので、具体的な成分の名称は覚える必要がありません。

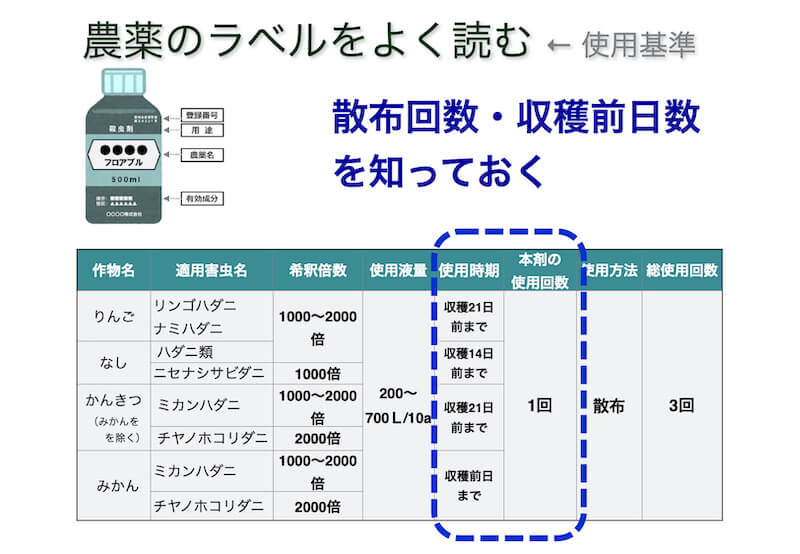

〈ラベル記載事項のポイント〉

実際に農薬を購入するとラベルが添付されていますよね? そのラベル記載事項のなかで大切なのが「いつまで・何回使えますか?」ということ。使用時期と使用回数を確認しましょう。

栽培期間に1回しか散布できない物もあれば、2回以上の物もあります。それと、収穫前日数を確認すること。収穫前日数とは、作物を収穫する何日前まで使えるかを表しています。これに従わないと農薬取締法違反となりますので注意が必要です。

薬剤の選び方をお話しましたが、注意すべき点が多く難しく感じたでしょうか? でも、農業生産の現場では、よりシンプルにことを進めることが大切であり、意外と可能なのです。

――適切な薬剤の選択には、見るべき事柄が随分沢山あるのですね。薬剤のタイプ、効き方(予防剤と治療剤)、効果の幅(広スペクトル剤と専用剤)、効果持続力と耐雨性などを見る必要がある。大変なようだけど「自分が使う薬剤の一覧表をRACコードを利用して作る」と考えれば、確かに難しいことではなく、むしろ安心できますね。