対策できていますか? 2022年4月にDONの基準値が変わる小麦の「赤かび病」

2021.12.23 PR

赤かび病は人間の身体に悪影響を及ぼす「かび毒(DON)」の原因。小麦のDONについて、暫定基準値の設定から20年を経て、2022年の春から基準値が設定されることになった。食の安全が厳しく問われる時代、赤かび病対策を押さえておこう。

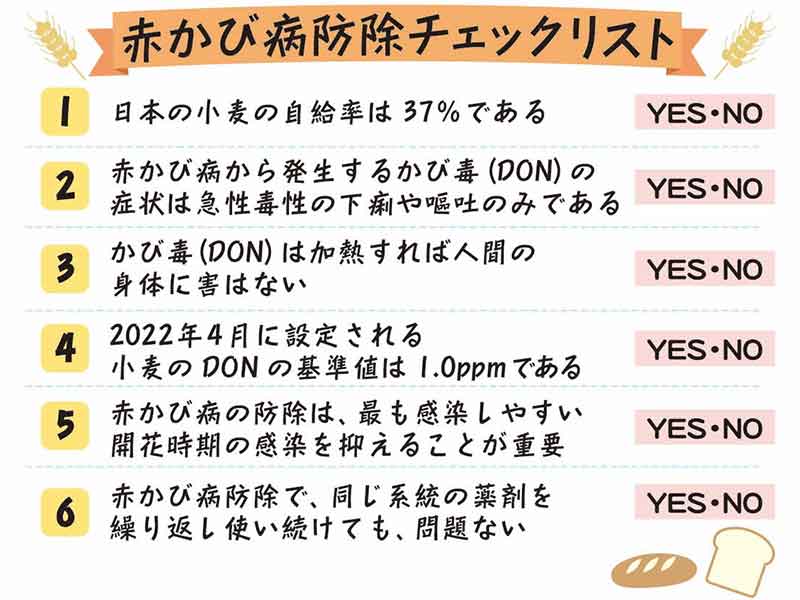

小麦の赤かび病とDON対策の

チェックリスト

「自給率」と「食の安全対策」

小麦に関する

欧米との意識の差とは

1.日本の小麦の自給率は37%である→NO

37%という数字は、日本の食糧自給率の数字(令和2年度)。現在、日本における小麦の需要は年間約570万tなのに対し、国産小麦の年間生産量は約80万tと、自給率はわずか10~15%ほど。一方、日本の主食である米の自給率は97%と高水準だ。また、日本人1人当たりの年間消費量をみると、米は50kg、小麦は32kgと、今や小麦は米と並ぶ主食のひとつとなっているといえる。にもかかわらず、小麦は自給率が低く、輸入に頼らなければならない状況だ。

小麦の自給率が伸びない要因のひとつは、日本の高温多湿な気候。乾燥を好む小麦にとっては苦手な環境だ。欧米と比べると、日本では小麦の栽培期間を通して降雨が多く、収穫時期も梅雨にあたることなどから、小麦の大敵である「赤かび病」が発生しやすい環境である。そのため収量や品質が年ごとに大きく変動し、安定供給が難しい。とくに本州は、水田からの転作作物として小麦を栽培するために湿害を受けやすく、赤かび病防除が大きな課題となっている。

西欧諸国の小麦の収量は10aにつきおよそ700kg、生産者によっては1tにも及ぶ。対して日本は、全国平均で400kg/10aほど、比較的高い北海道でも474kg/10aと欧州の半分程度の水準だ。

西欧諸国の小麦の収量は10aにつきおよそ700kg、生産者によっては1tにも及ぶ。対して日本は、全国平均で400kg/10aほど、比較的高い北海道でも474kg/10aと欧州の半分程度の水準だ。

2.赤かび病から発生するかび毒(DON)の症状は急性毒性の下痢や嘔吐のみである→NO

赤かび病が与える影響は、品質の低下や収量の減少だけではない。病原菌であるフザリウム属菌により、デオキシニバレノール(DON)やニバレノール(NIV)といった「かび毒」を産出する。この「かび毒」が人間の身体にさまざまな悪影響を及ぼすのだ。特にDONについては、一度に大量に食べると下痢や嘔吐、食欲不振の原因となる「急性毒性」のほか、食べ続けると免疫系に障害を与える「慢性毒性」のリスクがある。このことから麦を主食とするEUなどでは、日本と比べてかび毒への関心が強く、厳しい基準が設定されている。

3.かび毒(DON)は加熱すれば人間の身体に害はない→NO

DONなどのかび毒は熱に強く、120℃でも分解されないので、調理・加工しても除去するのが難しい。このため、食の安全を守るためにも、生産段階での低減を徹底することが、かび毒対策の要になる。

4.2022年4月に設定される小麦のDONの基準値は1.0ppmである→YES

これまで暫定基準値1.1ppmとされていたが、2022年4月からは基準値1.0ppmで施行される。米食中心の日本は、欧米に比べるとかび毒に対する危機感が薄い。2002年5月に厚生労働省により小麦のDONの基準値が「暫定」で設定されていたが、この2022年4月1日より基準値が正式に定められることになった。日本もようやく世界の基準に一歩近づいたと言える。

ちなみにEUではDONの基準値が、パスタ用、パンやビスケット用、乳幼児用などかなり細分化された上で設定されている。日本も小麦が主食になりつつある今、DONへの危機意識を高めていかなければならない。それにはDONを産出する赤かび病の防除がこれまで以上に重要なミッションとなる。

赤かび病被害粒

5.赤かび病の防除は、最も感染しやすい開花時期の感染を抑えることが重要→YES

赤かび病に感染する要因は、開花時の降雨量が多い「天候的要因」と、適切な時期に防除ができない、収穫の遅れ、赤かび病の抵抗品種を選ばないなどの「栽培的要因」があげられる。なかでも重要となるのが、赤かび病が発生する前の「開花始期の予防散布」。

ただ日本の場合、開花期に雨が多く、さらに最近ではゲリラ豪雨のような予測のつかない天候も多く、適期防除がますます難しくなっている。また、薬剤散布後に雨が降り、再度散布し直せば、かなりのコストと手間が生産者にのしかかかってくる。こうした天候への対応とその労力を考えると、赤かび病防除の大敵「雨」に強い薬剤を選びたい。

赤かび病に感染した小麦穂

赤かび病に感染した小麦穂

6.赤かび病防除で、同じ系統の薬剤を繰り返し使い続けても、問題ない→NO

同じ薬剤を続けて散布していると薬剤の効きにくい系統の菌だけが残り増殖する。結果としてその薬剤が効かなくなる。日本でもすでにいくつかの赤かび病菌で耐性菌の発生が確認されている。今のところその頻度は低く、薬剤が効かなくなってきてはいないが、耐性菌の発生リスクを減らす防除が重要である。違う系統の薬剤をローテーションで取り入れ、同一系統の薬剤のみに頼らない防除が解決の近道となる。

雨に強く、耐性菌リスクを低減

赤かび病防除の「新戦力」

ミラビスフロアブル

2020年に農薬登録を取得した「ミラビスフロアブル」は、既存の殺菌剤とは異なる新規系統の殺菌剤。これまでの麦の赤かび病防除はDMI剤やMBC剤が中心だったが、ミラビスは新規成分アデピディン®を含むSDHI系統で、小麦の赤かび病防除に優れた効果をもつ。

「新戦力」のポイントは3つ!

1.これまで待ち望まれていた小麦などの赤かび病に使用できる新規系統剤(SDHI剤)で耐性菌リスクを低減。

2. DONを産出するフザリウム属菌と、品質・収量を下げるM.ニバーレ菌に対し、独自の優れた殺菌力で防除。

3. 散布後に雨が降っても薬剤が流れ落ちにくく、雨に左右されない安定した効果を発揮。

既存の殺菌剤とは異なる新規系統のSDHI剤。小麦の赤かび病防除の新戦力

既存の殺菌剤とは異なる新規系統のSDHI剤。小麦の赤かび病防除の新戦力

ドローン散布と耐雨性で

コストと労力の削減をサポート

現在、日本の農業は、生産者の高齢化・減少から農地の集約化が進み、1人当たりの栽培面積が増えている。少ない人数でより効率的な栽培が求められており、作業性と生産性をいかにあげるかが、これからの農業のキーワードになるだろう。赤かび病対策も同様に、「コスト最適化と労力の低減」がネックになっている。「ミラビスフロアブル」はこの問題にもしっかりサポート。散布の省力化をはかるため、ドローン散布(無人航空機散布)の農薬登録を取得。また、雨でも安定したパワーを発揮するので、急な降雨などによるまき直しの心配も軽減。その分のコストと労力を他の作物にかけられる点も大きな魅力だ。

優れた効果が

見た目にも現れる

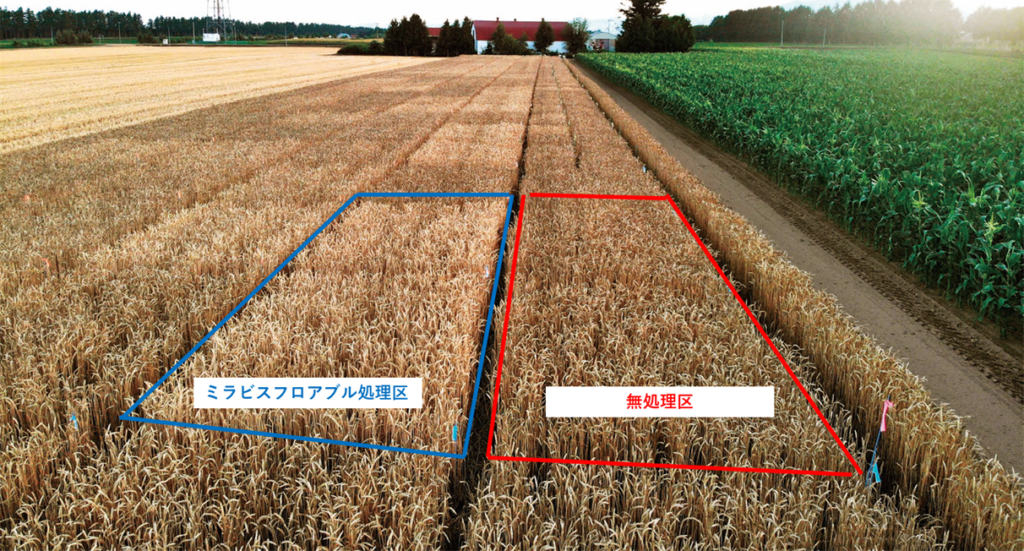

「ミラビスフロアブル」の処理区は、無処理区と比べて、見た目にも差が出る高品質な仕上がりだ。

日本の食文化が米食中心からパン、パスタ、ラーメンなど多彩になるにつれて、日本の小麦の消費量も増加してきた。今後は国産小麦にも欧米と同レベルの「食の安全」が求められる時代。食べる人の健康を守る意識をこれまで以上に持ち、赤かび病対策にしっかり取り組んでいきたい。

製品ページ

企業サイト(農薬)

取材・文 後藤あや子

RANKING

MAGAZINE

PRESS