【植物工場ビジネス参入ポイント】補助金はどのように活用すべきか? 持続可能性のあるシステム構築へ

2025/05/26

植物工場ビジネスについて、基礎的な内容から最新動向まで幅広く解説する本企画。最終回の今回は、JPFA植物工場研究会の名誉会長の古在豊樹氏と同研究会理事長の林絵理氏に植物工場の動向についてお話を聞いた。

関連記事▶第一回【植物工場ビジネスの最新動向と課題】現状は赤字が約半数。エネルギー削減の取り組み進む

関連記事▶第二回【植物工場ビジネスの概要を徹底解説】光源の種類、光強度、波長、ランニングコストの現状と課題

関連記事▶第三回【植物工場ビジネスの概要を徹底解説】重要なのは設備のスペックよりも、植物が求めている環境

関連記事▶第四回【植物工場ビジネスの概要を徹底解説】おすすめの栽培品目は? ビジネス成功に重要なのは”適した育種”

1.25年近く継続している工場も 日本における植物工場の展開

2.植物工場ビジネス参入には補助金を何に活用するかが重要

3.持続可能性のある植物生産システムへ

4.生産と研究を同時に行う醍醐味 今後の動向に注目

25年近く継続している工場も

日本における植物工場の展開

1957年、世界で初めて植物工場をデンマークのクリステンセン農場が開発した。日本においては、1974年に日立製作所・中央研究所が初めて植物工場の研究を始めたとされている。そして、1985年につくば万博にて、日立製作所の回転式レタス工場が発表され、第一次植物工場ブームが起きた。その後も、日本においては1990年代に第二次植物工場ブームが、2000年代には第三次ブームが起きている。

「歴史を振り返ると、日本は人工光型植物工場技術の進歩に大きく寄与してきました。いまだに、世界の植物工場で日本製のロボットが使われています。ところが、近年諸外国に技術面で抜かされつつあるのです。というのも、日本はさまざまな技術で特許を取っていますが、模倣されています。お金がないと特許更新を続けられないため、植物工場業界から撤退した企業の技術が流出している例もあるのです」(古在氏)

古在氏の話の通り、人工光型植物工場の運営を開始し、数年以内に撤退している企業は多い。過去には、東芝や大戸屋ホールディングスが撤退しており、最近ではパナソニックも人工光型植物工場の閉鎖を発表した。経営を続け、技術を更新している人工光型植物工場はどのくらいあるのだろうか。

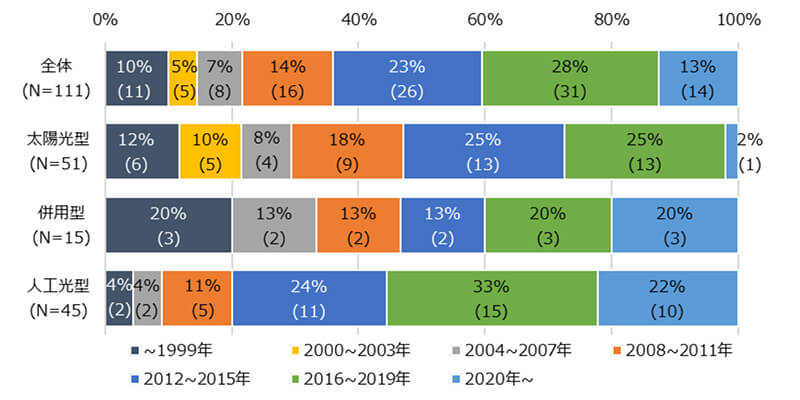

令和5年に発表された大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査によれば、調査対象の45箇所の人工光型植物工場のうち、1999年よりも前から栽培を続けているのは2箇所(全体の4%)、2000年から2011年に栽培を開始したのが7箇所(全体の15%)、2012年から2019年が26箇所(全体の57%)、2020年以降が10箇所(全体の22%)という結果になっている。

図)令和4年に運営されている植物工場の栽培開始年

図)令和4年に運営されている植物工場の栽培開始年

令和4年度みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業費補助金等のうちスマート農業の総合推進対策 データ駆動型農業の実践・展開支援事業のうちスマートグリーンハウス展開推進事業報告書(別冊1)大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査より引用

よって、25年近く継続して植物を栽培し続けている人工光型植物工場が、日本国内には存在しているのだ。

「撤退する企業も多いですが、現在日本国内にある人工光型植物工場のなかには、日々研究・改善をして、生産性を上げて利益を出し続けている工場もあります」と古在氏は分析する。

植物工場ビジネス参入には

補助金を何に活用するかが重要

2000年代の植物工場ブームは、2009年に農林水産省と経済産業省が植物工場の設備導入に対して補助金を出したことに由来する。補助金を使って多くの企業が参入したことは、植物工場業界の技術の進歩に寄与した。ただし、植物工場ビジネスに参入するにあたっては、補助金の使い方をしっかりと考える必要があると古在氏は言う。

「多くの企業が補助金を使って植物工場産業に参入し、撤退していきました。やはり、補助金頼りのビジネスモデルでは破綻する可能性が高いと思います。補助金が打ち切られた途端、経営が立ち行かなくなってしまうからです。補助金を設備の導入や工場の施工のために使うのではなく、新しいシステムの開発や技術の促進に使う必要があります」

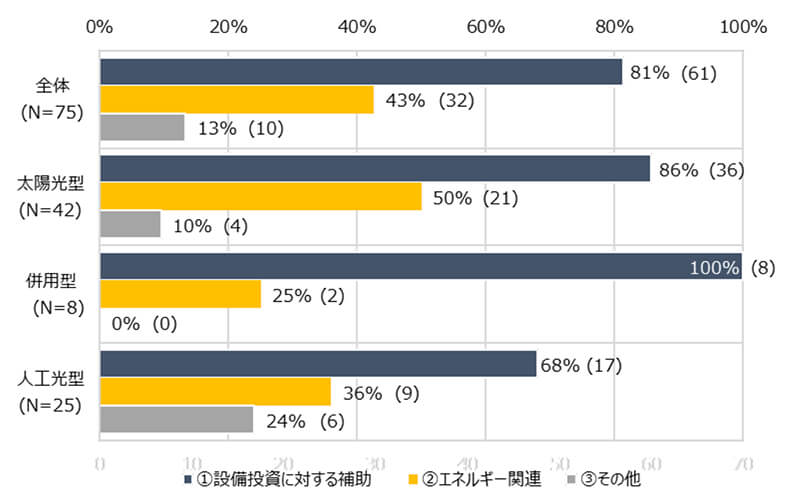

実際に、近年も補助金を使って運営をしている植物工場は多い。令和4年においては、農林水産省の次世代施設園芸関連の支援事業や強い農業づくり交付金、厚生労働省雇用調整助成金などの補助金があった。

大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査によれば、人工光型植物工場においては、補助金のうち68%を設備投資に、36%をエネルギー関連に使っている。ランニングコストを補助金で賄っている可能性もある。

図)令和4年に植物工場で活用している行政等の補助金

図)令和4年に植物工場で活用している行政等の補助金

令和4年度みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業費補助金等のうちスマート農業の総合推進対策 データ駆動型農業の実践・展開支援事業のうちスマートグリーンハウス展開推進事業報告書(別冊1)大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査より引用

今後、植物工場事業に参入する場合は、古在氏の指摘通り、何に補助金を活用するかを検討する必要があるだろう。

持続可能性のある

植物生産システムへ

本シリーズでは、人工光型植物工場の運営には実にさまざまな課題があるということを紹介してきた。古在氏は、人工光型植物工場にはさらなる根本的な課題があると指摘する。

「人工光型植物工場の運営のためには、電気が必要です。日本の電気の多くは化石燃料から作られているため、電気の消費量の多い人工光型植物工場の運営は、地球環境へ悪影響なのではないかと懸念されています。たとえ採算が合う仕組みが作れたとしても、持続可能性のある植物生産システムとして構築できないと、これからの世の中には受け入れられません。そのため、自然エネルギーで作った電力を使う必要があるのです。人工光型植物工場と自然エネルギーをセットで構築して始めて、植物工場産業が本格的に始まると考えています」

2025年現在、すでに、太陽光パネルが設置されたコンテナ型植物工場が販売されているうえ、風力発電および太陽光発電で作った電気を蓄電池に貯めて植物工場で利用する試みなどが始まっている。地球環境への影響に配慮した植物工場の開発が、今後ますます盛んになるだろう。

生産と研究を同時に行う醍醐味

今後の動向に注目

今回のインタビューの締めくくりとして古在氏は、植物工場の素晴らしさについて語ってくれた。

「人工光型植物工場は、密閉された箱と同じ役割を果たします。断熱性・機密性が高いので、どのくらいの資源が工場の中に入り、どのくらいが植物に吸収され、どのくらいが工場外に排出されたかを、リアルタイム制御できるのです。生産者は、作物を生産しながら販売しつつ、同時に植物の研究もできます。その醍醐味を享受する方が増え、ますます広がっていくことに期待しています」。

植物工場業界がどのような発展を見せ、どのように社会に貢献していくのか、引き続き今後の動向に注目したい。

取材・文/巖朋江