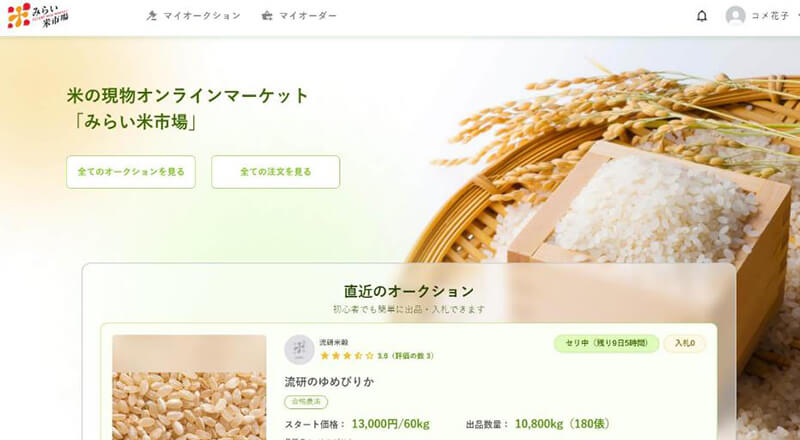

古くて新しい米の現物市場「みらい米市場」がスタート

2023/10/24

2023年10月16日、米の現物市場として「みらい米市場」が開設された。「みらい米市場」はオークション形式などで米を売買するオンラインマーケット。今回は、これが今開設された意味と活用方法について流通経済研究所・折笠俊輔氏が解説する。

米の現物市場の

開設の背景

主食用米の全国ベースでの需要量は、一貫して減少傾向にあります。これは長期的にずっと指摘されてきたように、国内の人口減少や高齢化が要因ではありますが、コロナ禍の影響で、その減少幅も大きくなりました(農水省:米をめぐる状況について)。

こうしたなか米の価格は、農協が発表する概算金や、農水省が調査・発表を行う米の相対取引価格などを基準としつつ、販売者と購入者間での個別の取引の中で決められてきました。以前は、大きな流れとして将来の価格動向が分かる「先物市場(将来の米の取引権利を売買する市場)」が試験的に大阪の堂島取引所に開設されていましたが、2021年8月に廃止になってしまいました。その結果、米の売買を行う事業者が共通で参考にできる価格の指標が無くなってしまいました。

つまり、基本的に米は生産者などの売り手と、米卸等の買い手の個別の商談結果にもとづき取引されているものの、その価格が適正なのかどうかは指標が無いため分からない、というのが現状だと言えます。そのため米の現物を卸売市場として透明性をもって売買できるプラットフォームが米の適正な価格検討において求められてきました。

さらに米は、産地と品種銘柄の組合せで評価されることが多い品目です。例えば、新潟県産コシヒカリや、山形県産つや姫などです。しかし、新潟県産コシヒカリと言っても、生産方法や生産者のコダワリ、田んぼの日照条件などによって、出来栄えや食味は異なるはずです。米は、産地と品種銘柄の組合せでの評価が強すぎるため、こうした品質が、なかなか表立って評価されにくい流通構造になってしまっています。

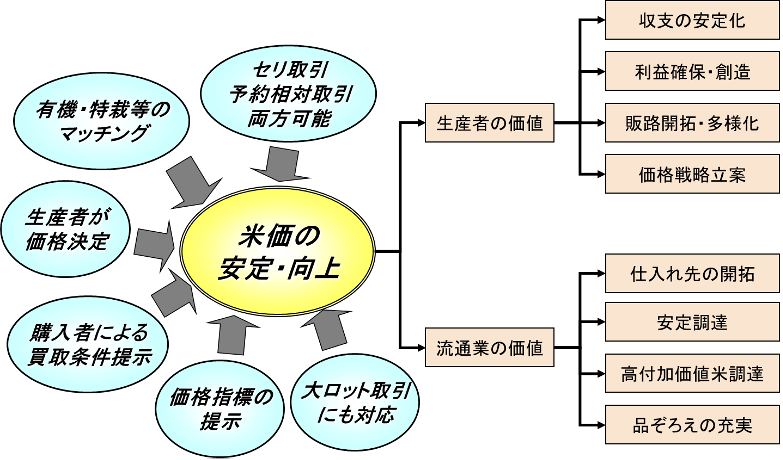

もう一つの開設の背景はここにあります。産地と品種銘柄の組合せだけではなく、様々な品質や環境負荷などの付加価値を評価し、より緻密に生産者と需要者の米のマッチングを行うことで、米価の安定と向上を実現し、持続的な米生産につなげるために「みらい米市場」は開設されました。

みらい米市場の提供する価値

みらい米市場の提供する価値

みらい米市場の狙いと

生産者としての活用方法

このような背景を踏まえ、開設されたのが「みらい米市場」であり、以下の機能を持つオンラインの米の現物市場です。

・ 生産者が「自分で価格(最低落札価格)を決めて」、競り(オークション)で米を売ることができる機能

・ 米の需要者(卸売業・実需者)が、「スペックを指定するなど、ニーズに合ったコメ(基本的に玄米)を探して、価格交渉して調達できる」機能

・ 「産地×品種銘柄」だけではない基準(品質・付加価値)で米が評価できる機能。例えば、小ロットの高付加価値米(特別栽培、減農薬、有機など)を評価して、オークションなどで価格を決めて取引できる機能

この「みらい米市場」では、生産者はインターネットオークションで、生産した米を全国の買い手(米卸、米専門店、実需者)に対して販売することができます。また、「こういう米を買いたい」という買い手側の注文情報を見て、「それなら、うちで出せますよ」と手を挙げて、交渉して販売することもできます。米の生産、販売、流通に携わるプロのためのインターネットオークション、売買交渉サイトであると言えます。

この仕組みは、生産者(売り手)にとっては、販路開拓の手段のひとつとして活用できるものです。実際にみらい米市場は、一度、市場のシステムを使って取引した販売先と、その後、個別に直接契約・売買することも問題ないとしています。自分で価格を決めて、簡単に、自分の時間で販売活動ができるのが「みらい米市場」です。システムの利用料は、取引数量が10t以上の場合、販売金額の0.5%、10t未満の場合は販売金額の1%を売り手が負担する仕組みになっており、低い手数料で気軽に販売することが可能です。生産者の皆様の販路開拓や付加価値を理解してくれる顧客探しに、みらい米市場は貢献できると考えています。

登録は、みらい米市場のWEBサイト(https://rice-market.jp/)からすぐに実施できます(※事業者の審査に日数をいただくことがあります)。

米の取引のデジタル化と、オンライン化によって、米を売りたい事業者と買いたい事業者を、きめ細かくマッチングできるサービスとして、「みらい米市場」はスタートしました。ぜひ、ご活用ください。

教えてくれた人

公益財団法人 流通経済研究所

主席研究員

折笠俊輔さん

小売業の購買履歴データ分析、農産物の流通・マーケティング、地域ブランド、買物困難者対策、地域流通、食を通じた地域活性化といった領域を中心に、理論と現場の両方の視点から研究活動・コンサルティングに従事。日本農業経営大学校 非常勤講師(マーケティング・営業戦略)。