薬剤防除を成功させる3ポイントとは? 農薬に強い病害虫を増やさない防除

2021/02/08

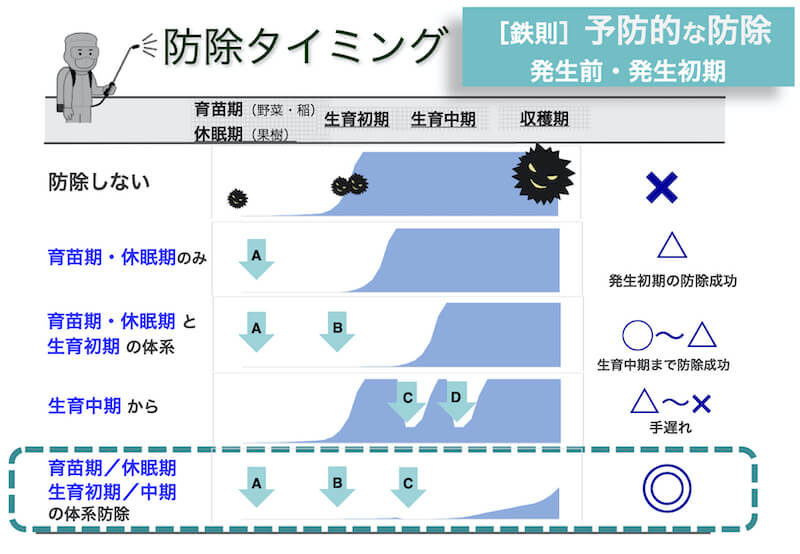

2.適切な防除タイミング

山本さん:続いて、「薬剤防除を成功するための3ポイント」の2番目、「適切な防除タイミング」の話に移りましょう。そもそも薬剤防除のタイミングというのは、条件によって大きく変わってくるものです。

条件の一つは、病害虫の発生生態。適切な防除時期に1回で済む病害虫もありますが、発生期間が長い病害虫の場合は何回も防除しなければなりません。もう1つの条件は、先程お話した薬剤の効果持続力(残効性)・耐雨性です。防除効果は、効果持続力と耐雨性に大きく影響されます。効果持続力が切れる前に、ゆとりを持って散布すると良いでしょう。防除タイミングを果樹栽培や野菜栽培の病害防除を例にして考えてみましょう。

1番上の行は「防除しない」。これでは最初から病原菌が蔓延して、どうしようもなくなります。2行目のように、果樹では休眠期に、野菜では育苗期に、発生のごく初期に一度防除しておくだけで、生育初期における病気の発生がほとんどなくなります。ですので休眠期や育苗期に必ず撒くのが鉄則です。さらに、3行目のように、生育初期にも追加して体系防除しましょう。これで初期防除がバッチリです。

ただ、それだけだと生育中期〜収穫期の防除は不十分です(3行目)。そこで上から2行目のように「初期防除2回に加え生育中期に体系的に防除」しておけば、栽培期間のかなり長期に渡って密度抑制が可能となります。

一方で上から4行目のように「生育中期から防除」しても効果は限定的であり、これでは手遅れとなってしまいます。このように、防除タイミングで大切なのは初期。必ず初期防除を行う。そして必要に応じて体系的防除を行うと良いでしょう。

これらの野菜や果樹の防除のように計画的に防除しようとしても、「計画通りにいかないことが多い……」と感じている農家さんもいらっしゃるのではないでしょうか? その原因は色々考えられます。天気が悪くなった、薬剤を購入できなかった、機械の調子が悪い、急な用事が入り作業できなかった……などなどです。

ですが、そうした事態は、予測できるものもあればそうでないものもあります。一方、薬剤の特性(個性)は事前に得ることができます。また病害虫の発生や気象についても事前情報を得ることができます。何処で情報を得たら良いのか、という詳しい話は後ほどご説明しましょう。

――防除タイミングで大切なのは「初期防除」なのですね。そして必要に応じてタイミングを見極めて、2度目・3度目と散布を行う。それから、様々な情報を事前に収集しておくと効果の出るタイミングで散布できる、ということですね。

3.適切な散布方法

山本さん:いよいよ最後に、適切な散布方法について解説します。散布において最も大切なのは「付着量」です。作物への薬剤付着量を最大にする、ということ。それには、薬剤に適したノズルを使用する、適した気象条件下や時間帯に作業する、ということが大切になります。

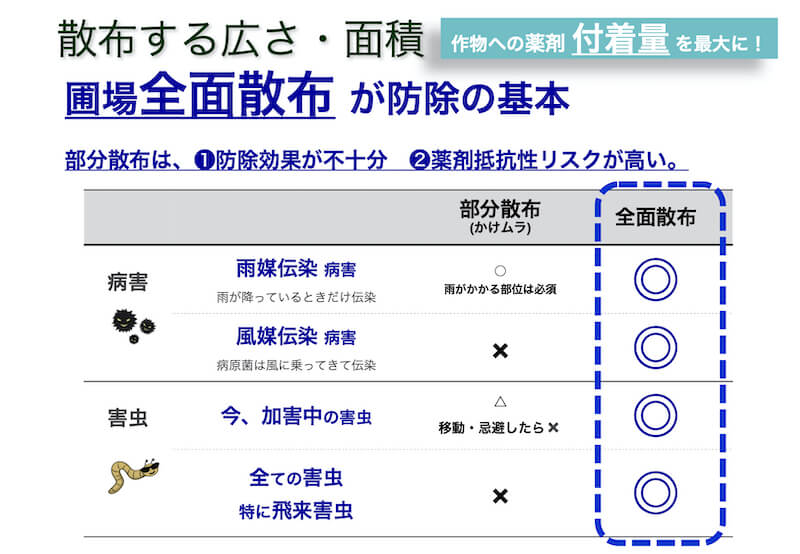

次に、散布する広さ・面積についてですが、圃場全面散布が防除の基本、と覚えてください。

部分散布は防除効果が不十分であり、薬剤抵抗性リスクも高くなります。病害には、雨媒伝染や風媒伝染するものがありますし、害虫に関しても、今加害中の害虫もあれば、飛んで来る害虫もあります。それに対して部分散布しても期待した効果は得られません。全面散布しないと付着量は確保できません。

実際の散布作業で最近話題になっているのがドローンです。全面散布がラクにできるのが最大のメリットです。一方で防除効果への課題として、作物の葉裏などへの薬液付着が不十分ですと部分散布になってしまう。葉裏にもつける技術が必要になります。

またピンポイント散布についても注意が必要です。ピンポイント散布とは、病害虫の被害を画像で認識して、病害虫が出ている所だけ散布しよう、というものです。ですが、被害がでているのはパンデミック(蔓延・大発生)が進行しはじめた証拠です。これは後手に回ったタイミング遅れの散布であり、事実上は部分散布でしかありません。せっかくドローンを使うのなら、圃場全面に丁寧に散布すること。それが大切です。

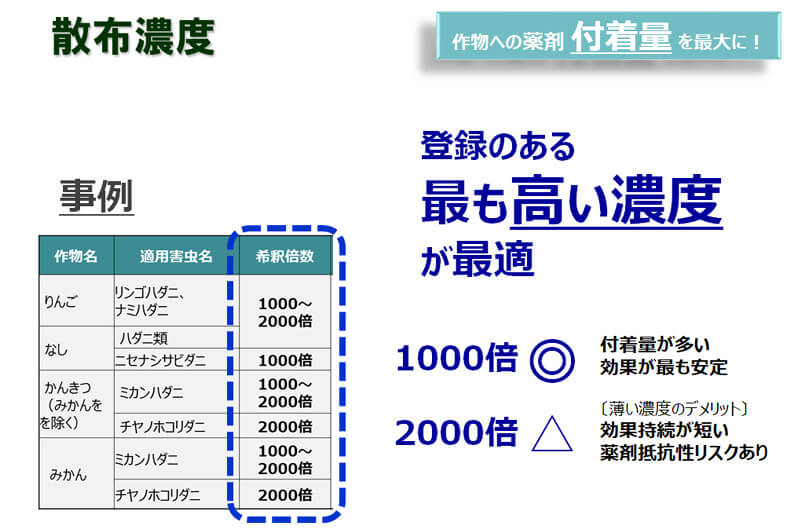

散布濃度についても注意すべきことがあります。登録のある範囲で、最も高い濃度が最適である、と覚えましょう。例えば、対象がりんご、適用害虫名がリンゴハダニ・ナミハダニで、希釈倍数が1,000~2,000との表示がある場合。1,000倍希釈して散布するのが正解です。

「せっかく圃場全面散布するなら、薄い濃度で丁寧に散布しよう」と考えたくなりますが、これは間違いです。登録のある最も高い濃度を使うべきです。高濃度ならば付着量が多くなり、効果が安定します。逆に薄い2,000倍では効果持続が短く、薬剤抵抗性リスクが出てくるのです。

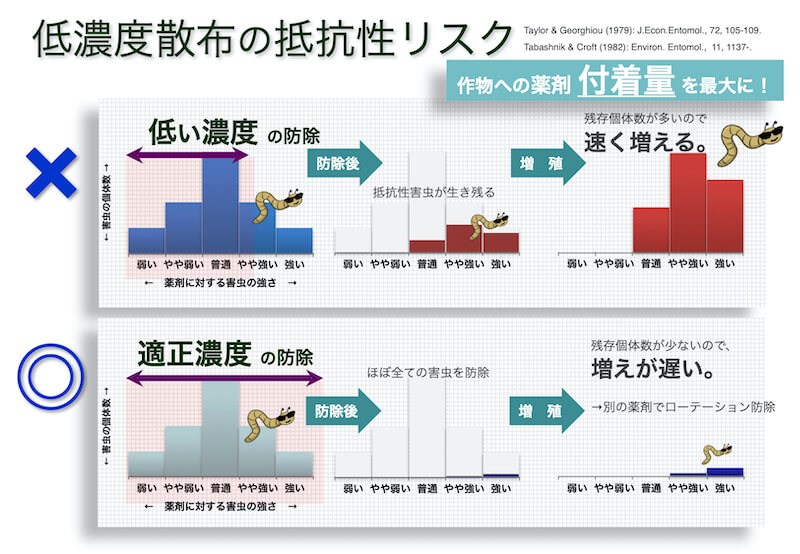

散布方法に関する最後の注意点は、低濃度散布による薬剤抵抗性リスクです。適正濃度(登録範囲の高い方の濃度)であれば、ほぼすべての害虫を防除できますが、それでも強い害虫はわずかに残ります。ただし、生き残る数はごく少ないので増えるのに時間が掛かるため、別の薬剤でローテーション防除が可能となります。

一方、低濃度では、せっかく散布しても抵抗性害虫が多く生き残ってしまいます。すると、アッと言う間に厄介な害虫が大増殖してしまいます。高濃度でシッカリ付着量を確保することが大切になります。

――適切な散布方法で注意すべきは付着量なのですね。登録範囲の高濃度で全面散布するのが基本。これを怠ると薬剤抵抗性リスクが高まってしまう、ということですね。

今回は「薬剤防除を成功させる3ポイントの詳細」について、お話いただきました。

1. 「適切な薬剤の選択」を行うには自分が使うものを理解すること。

・薬剤のタイプ、効き方(予防剤と治療剤)、効果の幅(広スペクトル剤と専用剤)、効果持続力と耐雨性などを見る必要がある。

・間違いのないようにRACコードを活用して一覧表を作ると良い。

2. 「適切な防除タイミング」で大切にすべきは「初期防除」で、必要に応じて2度目・3度目と散布を行うこと。

3. 「適切な散布方法」で配慮すべきは付着量。登録範囲の高濃度側で全面散布するのが基本である。

次の記事では、これまでの内容を踏まえながら、「防除計画と記録」についてお話いただきます。

(第3回は後日公開です)

PROFILE

農林害虫防除研究会 殺虫剤抵抗性対策タスクフォース

農学博士

山本 敦司

名古屋大学大学院 害虫学研究室にて害虫の総合防除を学んだ後、日本曹達(NISSO)に就職。農林害虫防除研究会では会長を務めた。現在、同研究会で「殺虫剤抵抗性対策タスクフォース」を立ち上げ情報発信や解説を担っている。

文:川島礼二郎