「勤務は週休2日・9時から6時まで」酪農の常識を覆す<森林ノ牧場>の取組み

2021.05.10

まさに”コロンブスの卵”。大規模化とは真逆の発想で豊かな酪農を実現している「森林ノ牧場」の工夫とは。里山資本主義とこれからの農業の在り方について、地域エコノミストの藻谷浩介氏が説くコラム。

大規模化とは真逆の発想の

稀有な牧場「森林ノ牧場」

日本の酪農は、24時間365日休みなしの重労働の世界と言われる。そんな中で、「勤務は週休2日、9時から6時まで」という理念を掲げる若者の経営する、稀有な牧場が、栃木県那須町の「森林ノ牧場」だ。

動物を相手にする酪農では、季節や天候に関係なく仕事をする必要があり、牛舎の清掃や餌やり、牧草の収穫など朝から晩まで多忙なスケジュールをこなす。しかし、同牧場では海外の酪農先進地の営農体と同様に、休暇を大切にし、趣味を楽しみながら仕事することを勧めている。

代表を務める山川将弘氏が酪農の世界に進んだのは、中学生の頃に訪れた北海道の牧場で、山に放たれた牛が草を食む景色に「いつか田舎に暮らして、こんなところで仕事がしたい」と感じたのがきっかけだったという。

その志を胸に東京農大畜産学科で学び、国内の2箇所の牧場で修業したのち、那須へやってきた。牧場を所有していた企業の撤退をきっかけに、自ら事業を引き受けたが、直後に東日本大震災が発生。近隣の酪農家に牛を預けて除染を進め、2014年に牧場の再開にこぎつけた。森林ノ牧場のビジネスモデルは、国内の通常の酪農とはまったく異なっている。

通常の酪農は、生産乳量を増やすことを至上命題にしている。そのため、乳量の多いホルスタイン種を、牛舎の中に繋いで飼育する。餌の中心はトウモロコシや大麦などの輸入飼料だ。これにより脂肪分が多くなり、乳質も一定に保てる。自前の牧草地があれば、そこで刈り取った草も与えるが、牛を放つと管理が難しくなるので放牧はしない。

そのようにしなければ、酪農はビジネスとしては成り立たないと、さらにはなるべく大規模化してコストダウンを図らねば生き残りは難しいと、多くの酪農家は信じている。

だがそうすればするほど、多くの輸入飼料の購入と、牛舎や機械への設備投資が必要となり、農協などの自社以外のところに売り上げの多くが流れていく。また頭数が増えるほど、酪農家の余裕時間は失われ、海外研修生などの安価な労働力への依存度も高まる。

それに対して「森林ノ牧場」では、那須高原の北端にある谷間の牧草地で、ジャージー牛を自然放牧している。周囲の丘が天然の柵となり、牛たちは安全に伸び伸びと草を食べて日中を過ごす。ジャージー種は、ドーバー海峡に浮かぶ英国王室領のジャージー島で、王族用の牛乳を供給するために品種改良された種類で、乳の成分は濃厚でおいしいが、ホルスタイン種に比べて乳量は少ない。それを自然放牧することで、さらに何割か収量が減ってしまう。

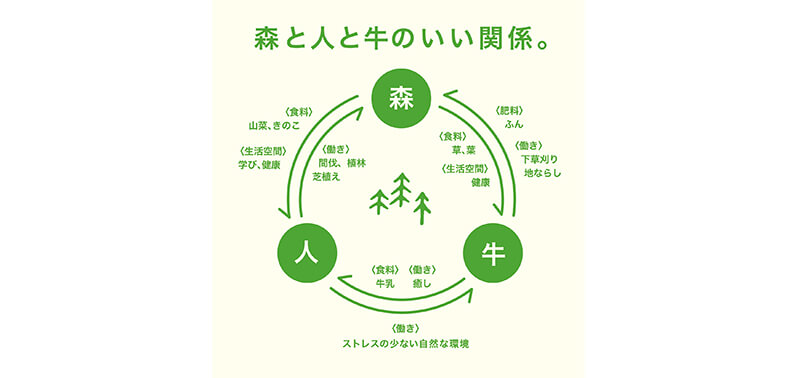

だが自然放牧を行うと、牛は本能に即した生活ができるので健康になり、ストレスも減って、獣医の世話になる機会が減る。牧草地を自由に歩き回る牛たちは、誰に頼まれるでもなく自ら土を耕し、糞尿を肥料として育つ草は、栄養価の高い餌となる。

自然放牧された健康な牛は、自然に妊娠し分娩することも少なくないので、近年価格高騰の著しい子牛を、生産農家より購入するコストも減る。貨物船で運ばれて来る輸入飼料に依存しないということは、石油への依存度も低いということだ。このように自然が本来持っていたサイクルを復活させ、その恵みのおすそ分けを得るのが、自然放牧である。

豊かな酪農と働く環境を

実現する工夫とは

良いことずくめのようにも聞こえるが、それが普及しないのは、少ない乳量を通常の出荷ルートに乗せている限りは、採算を取るのが難しいからだ。「安定的に大量に安く」を脱して、「一定しない少量を高く」が許される販路を自ら切り開かなければ、日本で自然放牧を続けることはできない。

森林ノ牧場では、アイスクリームを主体に、生産した全量を加工して売ることで高収益率を実現している。脂肪分の多いジャージー種のアイスクリームは、明らかにおいしさが違う。無印良品など大手の販路も開拓しているが、牧場に併設されたカフェでいただくのが最高だ。

バター作りにも挑戦している。大量生産ではないので「クラフトバター」と自称しているが、ジャージー種の乳から手作りされるその味は格別だ。しかしバターになるのは乳の5%に過ぎないので、残り95%の利用が課題となる。牧場では、その部分を乳酸菌飲料やミルクジャムの製造に回す工夫をしており、ミルクジャムを使った菓子「バターのいとこ」は、そのおいしさが口コミで広まりつつある。

乳の出なくなった牛や、生まれるオスの子牛は食肉用になるのだが、ジャージー種の肉の市場価格は低い。同牧場では、生き物の命を大事に思えばこそ、最後まで使い切って無駄にしないことを目指しており、肉を自社製品として限定販売する試みを続けている。

震災から立ち直ってまだ10年も経たないが、この牧場に学んで同様の道を模索する若い酪農家は全国に増えつつある。まさに里山資本主義的酪農の発信地といえるだろう。

DATA

〒329-3224 栃木県那須郡那須町大字豊原乙627-114

TEL:0287-77-1340

PROFILE

地域エコノミスト

藻谷浩介

株式会社日本総合研究所主席研究員。地域の特性を多面的に把握し、地域振興について全国で講演や面談を実施。主な著書に、『観光立国の正体』(新潮社)、『日本の大問題』(中央公論新社・共著)『里山資本主義』(KADOKAWA)など多数。

AGRI JOURNAL vol.19(2021年春号)より転載

RANKING

MAGAZINE

PRESS