生産と収穫データを連携させるメリットとは? 独自のスマートシステム構築事例を紹介!

2021/07/07

生産データと収穫データと連携させるには、どうすれば良いのだろう? それを行うことで、どんなメリットがあるのだろう? 今回は石川県のとある農業生産者の取り組みを紹介する。

これまで進んでこなかった

“収穫後”のスマート農業化

水稲におけるスマート農業は、収穫前の「栽培領域=プレハーベスト」を中心に進化してきている。ロボット農機やドローンの活用が象徴的だが、遠隔操作による水管理、それにクラウドサービスも普及している。それが生産性の向上に貢献しているのは明らかだが、一方で「収穫後=ポストハーベスト」のスマート化が立ち遅れて来たのも事実だ。それがデータ駆動型のスマート農業生産化に向けた課題となっている。

この課題を共有すべく開催されたのが、オンラインセミナー「データ駆動型スマート穀物生産モデルの未来と普及―プレハーベストと連携するスマートポストハーベストモデルの貢献と課題―」。本稿では、そのセミナーの中から、「株式会社ぶった農産」(石川県野々市市)の代表取締役社長・佛田利弘さんによる「農業経営におけるスマートポストハーベストの実践」の講演を要約して、生産(プレハーベスト)データと収穫(ポストハーベスト)データの連携のメリットと、その具体的な方法を紹介する。

「ぶった農産」は、28ha(約240筆)の圃場を社員10名とパート社員11名で管理している。コシヒカリ、コシヒカリ環1号、加賀ひかり、ゆめみづほ、山田錦などを栽培しており、乾燥施設として65石乾燥機4台、6tタンク4台、5インチ籾摺り機2台、色彩選別機2台を保有している。

「当社は小規模経営ではありますが、生産事業(水稲・野菜等の栽培、水稲の農作業請負)だけでなく、加工事業(農産加工)・販売事業(農産加工品等販売)、それに研究も行っています。特に留意しているのは、各事業分野のシナジーを高めること。それにより、単なる農業生産者ではなく、農産物生産を起点としたローカルフードメーカーとして、社会環境に合った農業モデルを創出し、金沢の食文化から育まれたローカルフードの発展・普及に寄与したいと考えています」(佛田さん)。

経営構造を理解して

「見える農業」へ

続いて佛田さんは、農業経営の現状を正しく理解する必要性を説明した。

「家族経営による農業では、口述伝承や共体験、伝統文化・習慣、しきたり、といった“暗黙知”をベースにした経営が行われてきました。家族経営やそれに準じる小規模ならば、これで充分に機能しますし、むしろ強い結束が力を発揮します。しかし、そこから規模拡大が進み組織経営になると、雇用が発生して、問題が出てきます。雇用者は決められた時間だけ働き、他の時間は別の場所で過ごします。離れた場所から通うのであれば、所属する地域社会も異なるでしょう。

こうなると“暗黙知”ベースの経営は機能しません。形式知化(仕組み・ルール・見える化)が必要となります。そこで用いるべきが、MOT=技術経営という考え方です。家族経営から組織経営に移行するならば、農業において根幹となる技術を『いかに雇用型経営に伝承して行くか』が大切になるのです」。

(提供:ぶった農産)

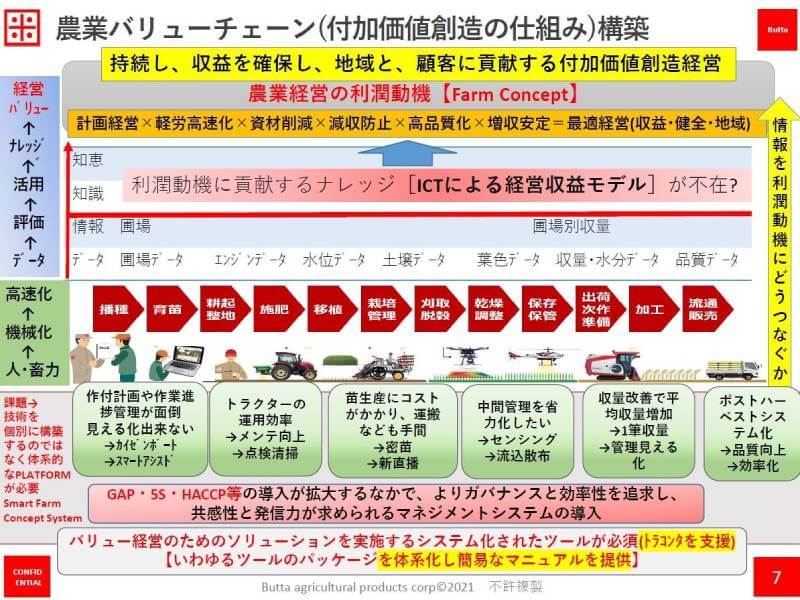

さて、米に関して言えば、生産から流通販売に至る過程で、播種→ 育苗→ 施肥→ 移植→ 栽培管理→ 刈取脱穀→ 乾燥調整→ 保存保管→ 出荷次作準備→ 加工→ 流通販売、という一連の工程がある。そして冒頭で説明したように、スマート農業は、特に生産段階を中心に広がって来た経緯があるものの、それぞれの作業段階に応じて、サービス・製品が増えて来ている。佛田さんはこう説明する。

「スマート農業ととらえることができるスマート農業機器・サービスは、今のところデータ化しやすいもの、あるいは、ある一定の目的をもったデータ化・情報化されたものに限られています。そしてそれらは、各作業段階の効率化等には寄与するものの、組織経営体が必要とする知識、マニュアル、意思決定の根拠となるような知恵になっていません。言い換えると、利潤動機に貢献する知恵=ICTによる経営収益モデルが不在、というのが現状なのです。データ化する、そのデータを活用する、までは良い。それを如何にして最適経営につなげられるか、が課題なのです」。

データ駆動型による

最適なビジネスモデルを知る

「ぶった農産」の取り組みを紹介して行こう。実際に行っているのは、プレハーベスト段階で得られたデータと、収穫後の乾燥・調製後のデータを連携させること。そしてそれを「意思決定の根拠となるような知恵」として活用することである。端的に言えば、プレハーベストとポストハーベストのデータを連携させて、利益が上がる持続可能な経営を実現しよう、ということだ。

(提供:ぶった農産)

「プレハーベストとポストハーベストのデータを連携させる仕組みを、私達は『データ駆動型スマートハーベストプラットフォーム』と名付けて、自社で開発しています。その際、Z-GIS(全農営農管理システム)をベースに組み立てるのがベストだと考えました」。

「Z-GIS」とは、JA全農が提供する、圃場情報の電子化とクラウド活用により効率的な営農管理を実現するためのサービスだ。

「エクセルのワークシートはテンプレートが使いやすいですし、GAP等の管理でも広く使われています。既にエクセルは生産管理では不可欠なものになっています。今後の農業においても基本ツールとなると考えて、エクセルで組んで行くことを選択しました。

このZ-GISと、ヤンマー『スマートアシストリモート(SA-R)』、サタケの『サタケスマートポストハーベストシステム(SPHI)』、さらにアイ・オー・データ機器の『クウォッチ』や、ぶらんこの『ファーモ』といった各サービスから得られたデータを、当社が自社で開発している『ぶった農産データ連携APIシステム』で統合しました。これにより、データ駆動型による農業経営の最適化を行っています」。

リノベーションしたライスセンター

リノベーションしたライスセンター

(提供:ぶった農産)

「ぶった農産」では、このシステム開発とともに、ハード面でも動き始めている。その象徴が、ライスセンターのスマート化だ。乾燥器・調整機・集塵機・計量器は新しい物に取り換えた。既に昨年立て替えを完了しており、今秋からデータ構築やAPIの取り組みを開始する。

また、アイオーデータのカメラシステムも導入した。これで遺物の混入を監視するなど、コンタミを回避できる。作業状況把握や記録管理により安全性の向上にも役立つ。

販売データとの連携も

視野に入れる

ここまでで説明したように、「ぶった農産」ではプレハーベストとポストハーベストのデータ連携により、データ駆動型による農業経営の最適化を目指している。そして更に一歩先を見据えた構想も教えてくれた。それがプレ&ポストハーベストデータと販売データとの連携である。

「ぶった農産」は自社で販売も行っており、既に数万人分の顧客データを保有している。いつ、何処で、誰が、何を購入したのか、どこに贈ったか—―が分かるという。これらの販売データを、プレ&ポストデータと連携させることができれば、更に多くのメリットが生まれるというのだ。

顧客に生産情報を提供できるだけでなく、顧客の細かなニーズに基づく生産も可能になる。ニーズに応じた品種を、適期に適量生産することができれる……それは最適化の一つの解と言えよう。機械や労働においても、極限まで無駄を省くことができるはずだ。

大規模ではない農業生産者であっても、ここまで先を見据えたシステムを構築できる。「ぶった農産」の取り組みを参考にして、プレハーベストとポストハーベストのデータ連携、それを活用した利益が出る持続可能な農業に挑戦してほしい。

文/川島礼二郎