ムリムダの無い病害虫・雑草の防除を! IPMを基本のキからおさらいしよう

2023/11/10

持続的で効率的な防除につながるIPM。化学農薬を使わない自然・有機農法との違いがわからない人もいるのではないだろうか。今回は、IPMについて基本のキから、農林害虫防除研究会 元会長の山本敦司さんにわかりやすく解説してもらった。

そもそもIPMとは何?

農業現場で IPM という英略語がよく使われるようになりました。総合的病害虫・雑草管理(Integrated Pest Management、以下 IPM )のことです。IPMを基本にするとムリムダのない効率的な防除が続けられるので、おさらいして覚えておきましょう。一方、化学農薬を使わない自然・有機農法と勘違いしている人もいるかも知れません。

IPMは1970年代後半から考え方が提唱されて研究が進み、現在でも実際に使える技術開発が続けられています。IPMには大きく分けて4つの防除技術があり、それらを組合わせたりするなどの方法を効率的に用いて、病害虫・雑草の防除を行います。しかも、化学的防除だけに頼るのではなく、自然環境、生態系・生物多様性、さらに人畜への影響を最小限にする配慮もされています。IPMの定義はFAO(国連食糧農業機関)によるものが一般的です。最近、農林水産省では、「IPMの法令用語」として、「総合防除」を用いていますが、実質的には同じとコメントしています。

IPMの4つの防除技術

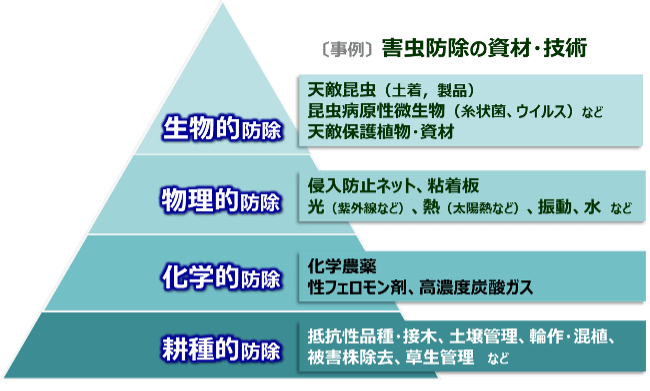

IPMは、耕種的、化学的、物理的および生物的防除の4つの防除技術から成ります。図に示すように、IPMを現実的に行う上ではこの順序で積みあがったピラミッドをイメージすると分かりやすいです。

図.IPMの防除技術の実践的ピラミッド(柿元、2021を参考に改変:山本、2023)

まず、耕種的防除には、圃場の土壌管理、病害虫抵抗性品種の利用、輪作・混植、被害株除去といったものが含まれ、主に予防的な技術です。

次の化学的防除では、主に化学農薬を用いた予防・治療・駆除が行われます。効果が確実でコストパフォーマンスが良いために、IPMの基幹防除技術で普及が最もすすんでいます。。1970年代以前と比べ、最近の化学農薬では、環境や人畜に対する安全性が高くなっているので、使用方法を守って安心に使うことができます。しかし、同じ薬剤・系統の連用は薬剤抵抗性発達の原因となるので注意が必要です。化学的防除は、物理的・生物的防除との体系がすすめられます。

物理的防除には、病害虫の圃場への侵入防止資材(ネット等)や、紫外光(UVB)等の光を使った資材、太陽熱や温湯等の熱の利用、害虫の行動を制御する振動を活用する資材などがあります。現在でもさまざまな技術開発が進んでいます。

生物的防除には、天敵(土着天敵昆虫やカブリダニ製剤等)の利用や微生物を用いた防除があります。生物的防除資材のみで効果を発揮させるには熟練のワザが必要であるとよく言われます。効果の発現もシャープではない場合もあり、他のIPM技術との体系が進められます。また、化学農薬の影響も事前に調べ、上手な体系防除を行うのがコツです。

IPMの4技術は、どれが良くてどれが悪いのかといった対立的なものではありません。むしろ、みんな違ってみんないい(金子みすゞ)の考え方。また、4つの全ての技術を使わなくても、個々の現場の防除の必要性に応じて体系を組み立てればよいのです。例えば千葉県では、耕種的防除と物理的防除のみでスクミリンゴガイの防除ができる指導を提案しています。

IPMを行動に移す

3つのステップ

これまで説明したIPMの4つの防除技術だけでは、IPMの考え方をマスターするには不十分です。もう少し深く基礎的な点を掘り下げてみましょう。IPMを行動に移すため次の3つのステップで考えます。

ステップ1「被害の予防」

病害虫・雑草が発生しにくい環境を整備することが、まず基本であり最も大切なポイントです。そのために、耕種的対策や、化学農薬による予防が必要です。土着天敵の保全や圃場周辺の植生の多様性管理にも取組みましょう。

ステップ2「発生調査と防除判断」

病害虫・雑草の発生予察だけでなく作物の生育や圃場の状況も監視して把握しておきましょう。圃場全体の状況を知った上で、病害虫雑草の発生数量のレベルが経済的に被害を及ぼさないレベルか、防除が必要なレベルか、に照らし合わせてみます。すると、防除の必要性やタイミングを適切に決めることができます。

ステップ3「防除の実施」

ステップ1と2がしっかりできていれば、4つの防除を効率的に駆使し体系的な防除ができます。そして、IPMを踏まえたムリムダの無い上手な防除を続けられることになります。

まとめ

IPMとはやっかいな病害虫雑草を徹底的に防除し尽くすことではありません。彼ら彼女らも自然界に生きる生物ですので、4つの防除技術の長所を活かして、農作物へ経済的に被害をおよぼさない発生レベルに抑えればよいのです。これは、生物多様性を尊重する考え方です。

PROFILE

農林害虫防除研究会 殺虫剤抵抗性対策タスクフォース

農学博士

山本 敦司

名古屋大学大学院 害虫学研究室にて害虫の総合防除を学んだ後、日本曹達(NISSO)に就職。農林害虫防除研究会では会長を務めた。現在、同研究会で「殺虫剤抵抗性対策タスクフォース」を立ち上げ情報発信や解説を担っている。

【参考文献】

柿元一樹(2021):農業Vol.1676, 大日本農会, 6~24.

山本敦司(2023):「化学農薬・生物農薬およびバイオスティミュラントの創製研究動向/シーエムシー出版」, 516~550.