イチゴ栽培を効率化!『夏のしずく』『恋みのり』に見る最新省力化手法

2025/07/22

日々の栽培管理でも省力化は実現できる。本稿では、2025年2月に開催された「いちごの輸出拡大を図るための大規模安定生産技術の開発 公開シンポジウム」より省力化に焦点を当てて2つの講演を記事化。大きな投資なしに実行できる栽培管理の実例を参考にして省力化に取り組んでみてほしい。

夏秋イチゴ『夏のしずく』

疎植によって省力化

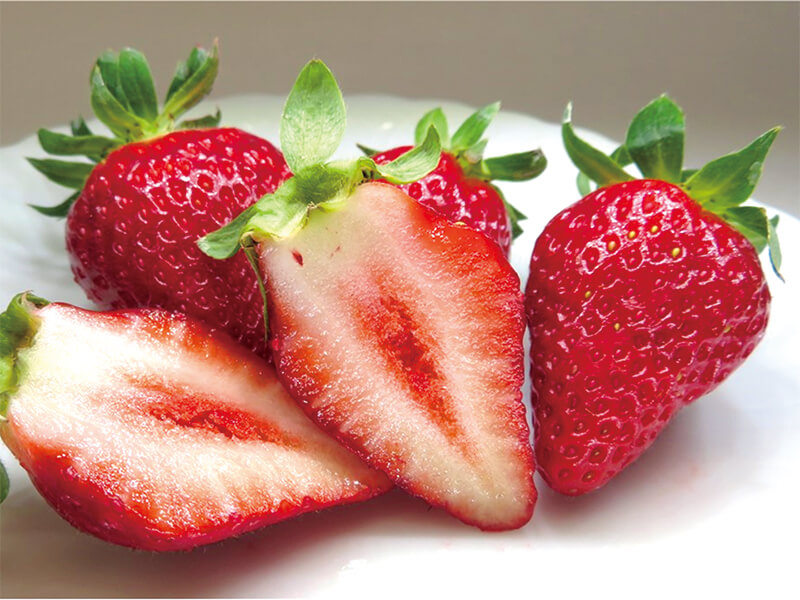

『夏のしずく』は糖度、酸度ともに高く、食味は爽やかで、ケーキ等の業務需要に適する。

「夏秋イチゴ『夏のしずく』の安定生産技術の開発」は農研機構東北農業研究センターを中心に北海道・青森県・岩手県などによる研究成果である。

夏秋イチゴの『夏のしずく』は、農研機構東北農業研究センター、青森県産業技術センター野菜研究所、岩手県農業研究センター、宮城県農業・園芸総合研究所、秋田県農業試験場、山形県の共同研究により育成された(利用許諾先・栽培地域の限定などなし)。

栽培適地は北海道や東北、関東・中部地方などの寒冷地・高冷地。四季成り性であり、「端境期=夏秋期」に収穫でき、3t/10a以上の商品果収量が見込める。

研究グループは、『夏のしずく』の大規模安定生産技術を確立することで将来的な輸出拡大を目指すようだが、日本国内では端境期の需要に供給が追いついていない状態。今から『夏のしずく』に取り組んでも、国内販売のチャンスがあるだろう。

研究グループは大規模安定生産技術の確立を目指すうえで、「『夏のしずく』の草勢=既存品種より大株になること」に着目した。草勢が強いのだから「株間を広くして育てる→株当たりの収量が増える→少ない株で単収を確保→苗代を削減しつつ株管理を省力化できる」という図式を描いた。

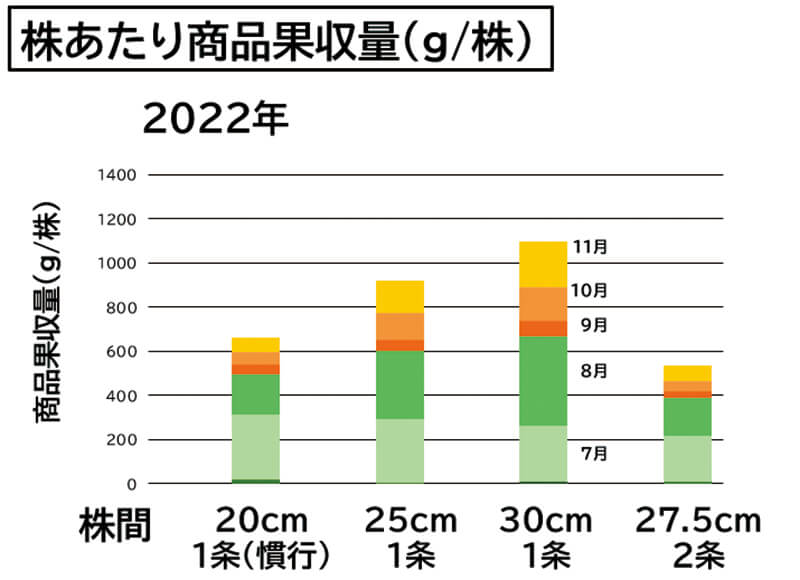

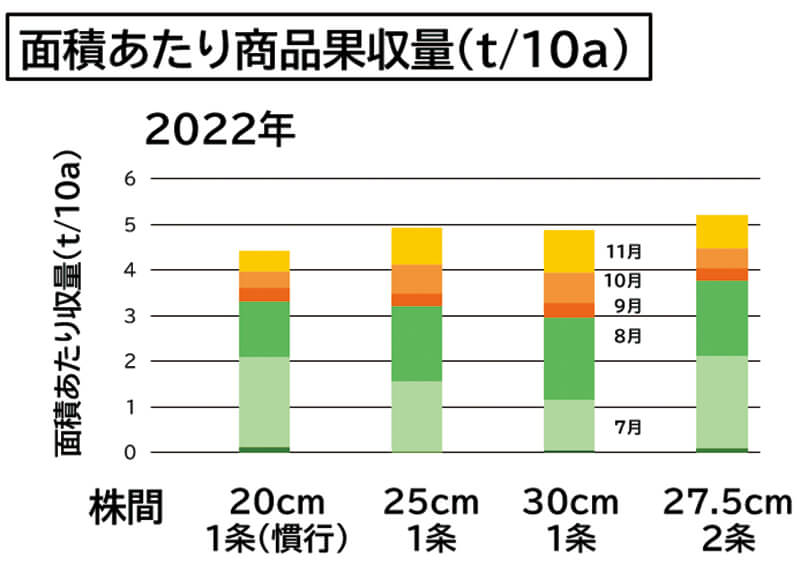

最も効率的な栽培を実現できる栽植距離を探るため、研究グループは2022年に20cm1条(慣行)のほか、25cm1条、30cm1条、27.5cm2条という4つの条件で栽培したところ、株間が広い方が株あたり収量が多いこと、また面積あたりの収量は株数が減っても変わらないことを突き止めた。

●株あたり商品果収量(g/株)

『夏のしずく』は株間が広いと株あたり収量が高い。特に高単価が期待できる9~11月の収量が高い

また、北海道立総合研究機構では、2条千鳥27cm、2条千鳥32cm、2条千鳥40cmで栽培した。その結果、疎植にすることで同等以上の単収が得られる(株間27cm以上にすると単収・平均1果重が大きい)ことが判明した。

●面積あたり商品果収量(t/10a)

少ない株数で慣行と同等の単収を得ることができる『夏のしずく』。特に高単価が期待できる9~11月の収量が高い。

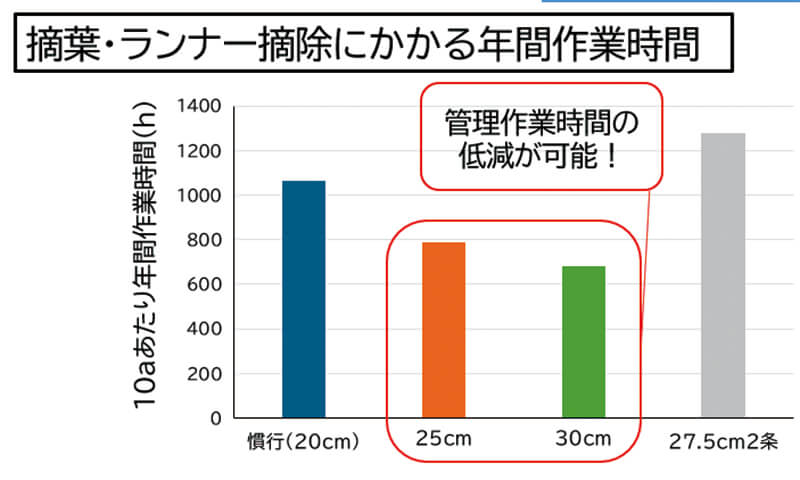

そして研究グループは省力化に関し、株間を広げることで、摘葉・ランナー摘除にかかる年間作業時間を大幅に削減できることを明らかにした。

つまり、『夏のしずく』を疎植にすれば、慣行と同等以上の収量を確保でき、高単価が期待できる秋期収量が向上し、育苗コスト・苗購入費用を削減できる。そして管理作業時間(と雇用労働費)を削減できるということだ。

●摘葉・ランナー摘除にかかる年間作業時間

『夏のしずく』は株間を慣行より広くとることで、作業時間を大幅に低減できることがわかる。

冬春イチゴ『恋みのり』

潅水の適正化で省力化

続いて、農研機構九州沖縄農業研究センターが長崎県農林技術開発センターと協力して行った研究成果「冬春いちご『恋みのり』の安定生産技術の開発」の中から省力化に資する部分を紹介しよう。

『恋みのり』は、果実の揃いが良く秀品率が高いため、収穫・パック詰め作業の省力化が期待できる。また、果実数が適切だから摘果作業が少なくてすむというメリットもある。そのうえ、多収であり果実の硬度が高いことから、特に輸送に適した品種として長崎県・熊本県で普及が進展している。

しかし『恋みのり』は、がく枯れ果の発生が課題となっている。がく枯れ果には、出荷等級が下がるため、収益低下の直接的な要因になるだけでなく、摘果や選果時の作業負担を増やすという悪影響がある。

がく枯れ果とは、果実本体ではなく「がく」が枯れた果実のこと。収益減の原因となるうえ、選別の労力が発生する。

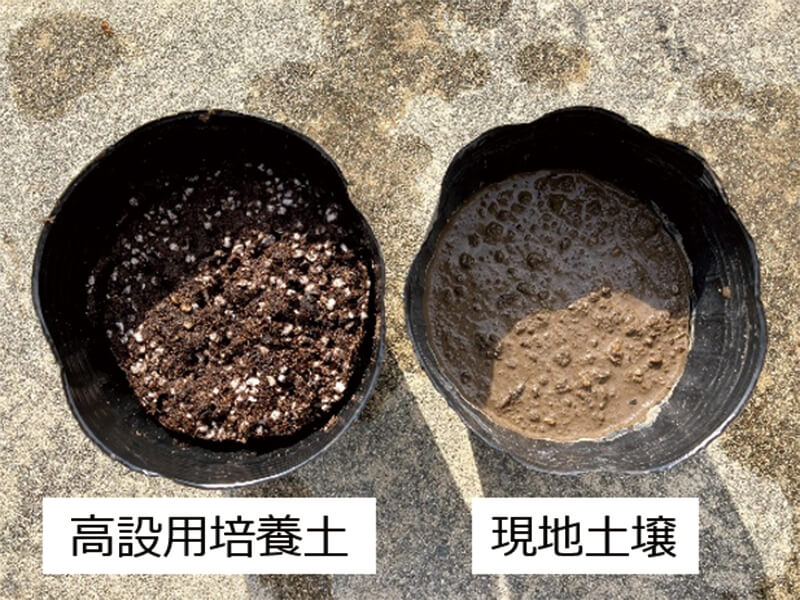

『恋みのり』のがく枯れの原因として研究グループが目を付けたのは土壌含水率だ。発生土壌は、市販されている高設栽培用培地と比較して排水性が悪く、実証を行った施設は水田区画に立地していた。

さらに、令和2年作で行った調査によると、がく枯れが発生してしまう生産者の施設の土壌含水率は、がく枯れが発生しない生産者のそれと比べると、栽培期間を通じて高い傾向にあったという。

実証試験施設の土壌は市販の高設栽培培養土と比較して排水性が悪く、粘土状に固まりやすい。乾燥すると硬化してしまう。

がく枯れ果の発生と土壌含水率の関係を明らかにすべく、研究グループは流量計を設置してかん水量を計測する実証実験を実施。『恋みのり』の時期別潅水量の目安と比較した。

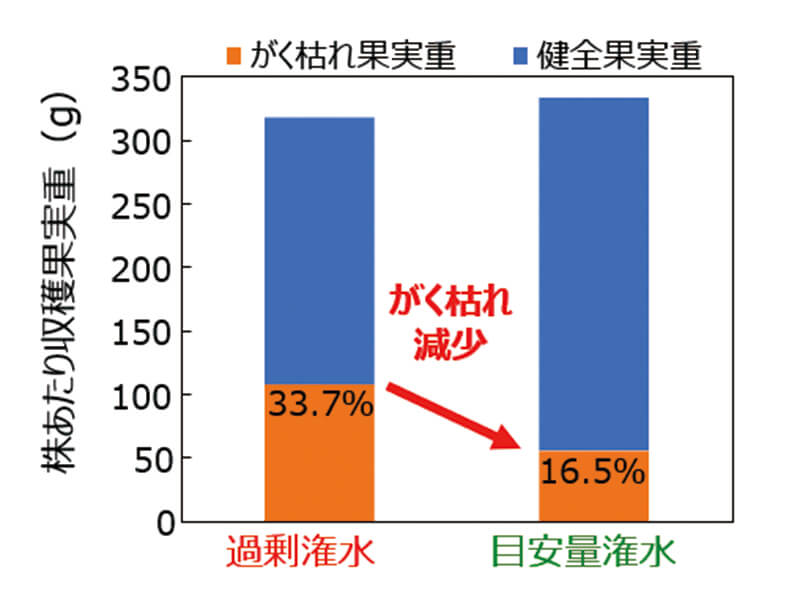

その結果、実証施設では、目安量よりはるかに潅水量が多いことが判明した。さらに、潅水量を目安量に近づけた区を設定したところ、がく枯れ果の発生率が大幅に減少した。

同時に研究グループは、本研究の主目的ではないものの、潅水量を適正化することでがく枯れ果の発生率を10%まで削減できれば作業時間を30%削減できることも明らかにした。潅水量を適正にすることで、がく枯れ果を減らして収量が上がるだけでなく、省力化も実現できるのだ。

●潅水量とがく枯れ果

潅水量を減らして目安量に近付けたところ、『恋みのり』のがく枯れ果は33.7%から16.5%へと激減した。

今回のシンポジウムでは、夏秋イチゴ『夏のしずく』と冬春イチゴ『恋みのり』に関する研究が紹介されたが、栽培管理で省力化できる余地があらゆる品種にきっと残されているはずだ。今後も有益な情報を届けていきたい。

文:川島礼二郎

写真提供:農研機構

AGRI JOURNAL vol.35(2025年春号)より転載