スマート畜産の課題と今後は? ロボット、AI、IoT活用の現状とは

2019.11.01

畜産においても既に、様々なロボット、AI、IoT技術が活用されている。ここでは宇都宮大学教授の池口厚男氏が『第1回国際畜産資材EXPO』にて行った講演を要約しつつ、スマート畜産の現状と未来をご紹介しよう。

担い手現象と悪臭

防疫が畜産の課題

スマート畜産に関する社会的背景として、内閣府が主導する第5期科学技術基本計画とSociety5.0があげられる。後者は『サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会』を目指すものと定義されている。これはスマート農業の方向性と合致している。

また現在の畜産が抱える課題としては、担い手不足、暑熱負荷、防疫、悪臭、国産飼料の自給率向上があげられる。担い手不足については、日本農業全体にとっての深刻な課題である。また、住宅地の拡大により畜舎と住居が近付いていることによる悪臭、猛威を奮う豚コレラや過去に驚異となった口蹄疫・鳥インフルエンザといった防疫は、畜産固有の課題である。

アンケート調査から見る

スマート畜産の現状

スマート畜産の現状把握には、最近行われたアンケート調査・報告書が利用できる。講演において池口教授が利用したのはアンケート調査と報告書。

前者は『畜産経営におけるICT 活用率とその費用対効果:畜種別比較分析』という論文に掲載されている。九州大学大学院農学研究院の太田明里らが発表したもので、全文を同大ウェブサイトで閲覧できる。

後者は、一般社団法人 全日本畜産経営者協会が実施した『スマート畜産の実態等に関するアンケート調査 全日本畜産経営者協会 報告書』である。こちらも全文がウェブ上にて公開されている。

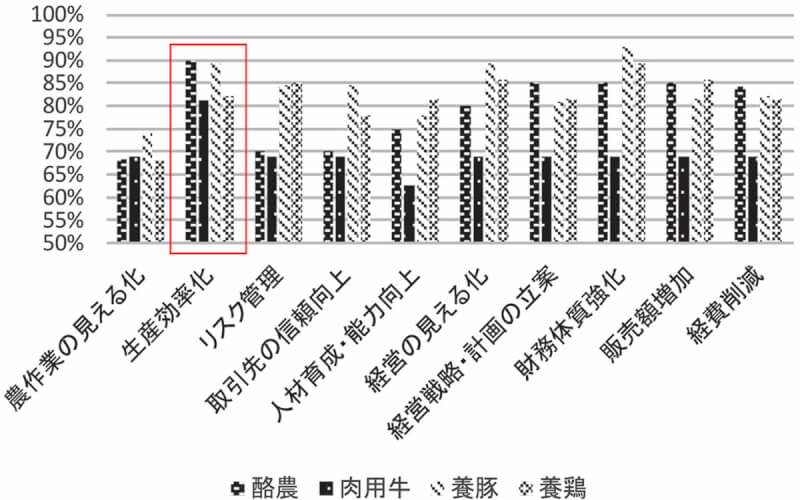

両調査は、それぞれ調査対象が異なっており(九大の調査は法人が対象だが、全日畜では家族経営も含まれる)、調査項目も異なるものの、両調査の結果を俯瞰的に眺めることで、全般的な傾向を把握できる。現在の畜産農家では、概して『生産効率化のためのICT活用率』が高い。九大の調査によると、酪農・肉用牛・養豚・養鶏の全畜種において8割以上が導入済である。

出典:九州大学大学院農学研究院大田明里・南石晃明・長命洋介(2017)畜産経営におけるICT 活用率とその費用対効果:畜種別比較分析

ところが、その効果については、あまり実感できていないことも読み取れた。また、全日畜の報告書からは、『既に導入している技術』・『今後導入したい技術』において、第1位または第2位に『家畜管理』と『畜舎環境制御』が入っている点に注目した。

やや乱暴だが、これをもとに畜産農家の現状を筆者がまとめると、「現在のところ生産効率化のためにICTを活用しているが、その効果はあまり体感できていない。具体的には、『家畜管理』と『畜舎環境制御』に対するニーズが高い」となる。

池口教授は講演の冒頭で「生産者は、ICT導入の目的を明確にすべきである」と述べたが、それはICTを導入したが効果を体感できていないという矛盾に対する解決法の提案であると読み取れる。ICTを導入することが目的ではない。自身が抱える課題を明確にして、それを解決できる技術を導入すべきだ、ということであろう。

スマート畜産技術の

カタログが公開中

自身が抱える課題が明確になったら、次の段階は、それを解決できる技術の導入だ。池口教授は、具体的な事例として農林水産省の『スマート農業技術カタログ』の参照を推奨した。そこには、畜産に関連したものだけで、乳用牛13、肉用牛3、乳肉2、豚4、豚・鶏2、鶏1、共通6の技術が掲載されている。こちらも全文がウェブ上に公開されている。しかし、スマート農業の技術はこれに留まらない。

『スマート農業技術カタログ』には、技術概要や提供社名、問い合わせ先も掲載されているので、ご自身の課題と適合する技術を探してみると良いだろう。

これから先、

スマート畜産はどう進む?

それでは未来のスマート畜産は、どのように進んで行くのだろうか? 予測ではなく池口教授自身が構築したいと考えていることを、以下のように説明した。

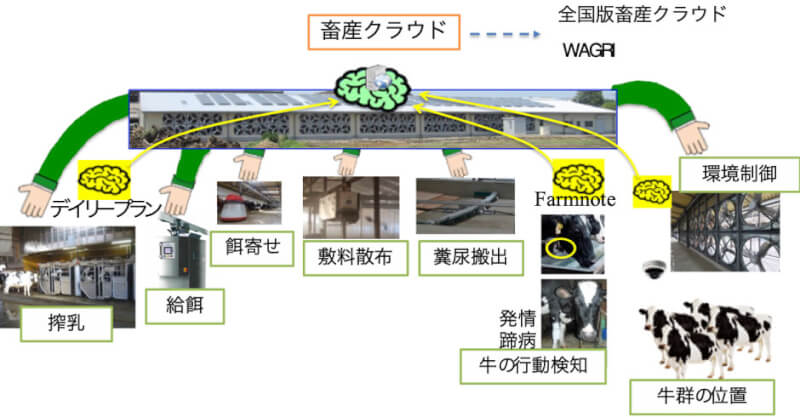

画像:宇都宮大学教授農学博士 池口厚男氏提供。個別に働くIoT製品やサービスの上に『畜産クラウド』を構築し、さらなる連携のための頭脳を乗せる、という池口教授の構想。

スマート畜産を進める基盤となるのは、高度環境制御と快適環境を提供できる畜舎の構築。現在、「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」で推進している「次世代閉鎖型搾乳牛舎とロボット、ICTによる省力化スマート酪農生産の実証」の概要を説明した。高度な自動環境制御を導入することで、快適な環境を提供できる。

日本では特に、一生のほとんどを畜舎内で過ごすことから、生産性や品質の観点からだけでなく、Animal welfareの観点からも、こうした畜舎が求められる。閉鎖型であれば、温度、湿度といった環境制御技術を導入しやすくなり、その効果も高まる。また本記事冒頭にて、畜産が抱える固有の課題として『悪臭』と『防疫』をあげたが、閉鎖的空間として対策装備を搭載することで、相当程度、対策ができる。

また、各作業の自動化と、個体イベントの検出と通知が重要となる。これには、牛と豚における自動個体識別と生体情報の把握が必要となる。既に製品・サービスの提供が始まっており、個体イベントの検出・通知に複数のセンサーが用いられている。センサーがサービスごとに必要となるようでは、動物にとってストレスが大きい。そこで今後は非接触のセンシング技術とセンサー数も減少させる必要がある。自動個体識別と生体情報の把握に、画像認識技術の向上が求められるだろう。

現在市販されているIoT製品やサービスは、それぞれが独立しており、別々の頭脳を持ったシステムとして個別に稼働している。池口教授は、これら個別に働くIoT製品やサービスの上に『酪農クラウド』を構築し、さらなる連携のための頭脳を乗せるという構想を持っている。それを次世代の閉鎖型畜舎と統合することで、高度な自動環境制御が可能となる。こうして、より生産性が高まり、利益が出るスマート畜産が実現する。

PROFILE

宇都宮大学 教授 農学博士

池口 厚男氏

1989年筑波大学大学院博士課程修了。筑波大学農林工学系助手、農林水産省畜産試験場、アイオワ州立大学、(国研)農研機構(現)を経て、2013年に現職。悪臭・微生物の拡散に関与する畜産におけるエアロゾルの研究を主に従事。鶏舎内の自律走行噴霧ロボット、次世代閉鎖型牛舎システム等を開発。

Text:Reggy Kawashima

RANKING

MAGAZINE

PRESS