農業承継とは?成功させるためのコツ・種類やメリット・デメリットを徹底解説!

2024.06.14

少子高齢化が進み、現在、農業従事者の8割強が高齢者と言われている。さらに農業従事者数は40年前と比較すると約半数、農業を継ぐ者の数も激減した。そんな中、国家を挙げて日本の農業を守っていこうとする動きが注目されている。そこで未来を担う「農業承継」を徹底解説する。

1.農業承継とは?農業承継の現状も紹介!

2.農業承継で引き継がれるもの3選

3.農業承継の種類とメリット・デメリットを紹介!

4.農業承継を成功させるためのコツとは?

5.農業承継でよくある質問

6.まとめ 農業承継を正しく理解し成功させよう

農業承継とは?

農業承継の現状も紹介

農業承継は、事業を引き継ぐ事業承継とは区別されている。農業では、技術や農業機械のみならず地域とのつながりなど引き継ぐものが多岐にわたるからである。

言い方を変えれば、農家という人生を引き継ぐといっても過言ではない。日本を支える大切な農業だが、近年は農家の数が減り続け、危機的状況にある。同時に後継者不足も叫ばれており、農業承継に注目が集まっている。

農業承継とは具体的にどのようなものなのか、農業承継の現実も踏まえて詳しく紹介する。

「農業承継」とは?

農業承継は、農地、農機具、農業技術、人とのつながりなど農業を続けていくうえで必要なものすべてを引き継ぐことを指している。

昔の日本では世襲として、子や孫が引き継いできた農業だが、現在は引き継ぐ後継者がおらず、農業承継が大きな問題となっている。農業は天候にも左右され、難しい職業と言われている。しっかりとしたノウハウを学び、実践していく必要があるため、短期間で簡単に行えるものではない。

また機械化が進んだとはいえ、マンパワーは至る所で必要になる。地域の人々などとの人脈を引き継ぐことも農業承継に含まれている。

農業承継の現状①高齢化と後継者不足

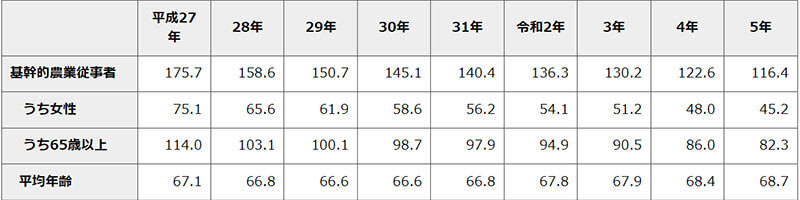

実際に農業承継が順調に進んでいるかというと、残念ながら答えはNOである。食生活の多様化とともに、農家は減っていき、農村では高齢化が進んでいる。農業従事者には定年という概念はなく、体が動くうちは働くという人がほとんど。

そのため、現在では農業従事者の8割強が60歳を超えており、さらに後継者不足も深刻である。日本を支える農業が、危機的な状況にあると言える。

引用:農業水産省統計部「農業労働力に関する統計」

引用:農業水産省統計部「農業労働力に関する統計」

農業承継の現状②農地法改正と合わせた法人の参入

農地承継には、農地法が大きく関わっている。農地法は1952年に制定され、農業従事者の権利や生活を守り、土地の売買などを制限する法律である。

そしてこの農地法は時代とともに刻々と改正が重ねられており、平成21年の改正では、法人の参入が見直され一気に5倍ほど増加したと言われている。これに伴い、法人の参入は年々増えている。また、近年では令和5年に法改正が行われ、国民すべてが農地を取得でき、農業を始めやすくなった。

農業承継で

引き継がれるもの3選

農業を始めたいと思っている人にとって、ゼロからのスタートにならず、初めから基盤ができている承継は非常に魅力的である。

農業を引き継ぐということは、農地や財産のような目に見えるものばかりでなく、信頼などの無形の財産も引き継ぐことになる。農業承継ではどのようなものを引き継ぐことになるのか、詳しく見ていく。

①経営権の承継

農業承継で引き継がれるもののひとつは経営権である。

経営権は管理や決定権など、その名の通り経営していく権利のことだが、法的に定められているわけではない。しかし、農業を誰が引き継いでいくのかを明確にする権利と言える。

②資金や財産の承継

農業承継で引き継がれる形あるものといえば、資金や財産である。

農業をやっていくうえで必要な資金、農地、農機具、家畜や樹木などが該当する。しかし、ここで注意しておくべきなのは借入金も引き継ぐという点である。

また、農業従事者の中には個人資産と農業用の資産の境が曖昧な人も多く、事前に資産を明確にしておく必要がある。

③信用やブランドなどの無形財産の承継

資金や財産などは、確定申告でおなじみの貸借対照表などに記載されているが、農業はむしろ無形財産の方が重要である。

培ってきた信頼や人脈、農業技術や知識など。さらに従業員を雇っている場合は、従業員たちとの信頼関係という目に見えない絆にも及ぶはずである。農業は天候に左右されやすく、自然が相手の職業なので、しっかりとした知識を受け継がなければ、将来の見通しが立たない。

農業承継の種類と

メリット・デメリットを紹介!

農業承継は大きく3つのパターンに分けることができる。親族内承継、親族外への承継、M&Aによる第三者承継である。

かつて日本では、親族内承継が一般的であり、それが日常であったが、近年は様々な承継方法が提示されるようになっている。それぞれのメリットとデメリットを様々な角度から見ていく。

農業承継の種類①親族内承継

もし後継者がいるならば、この親族内承継が最も理想的な承継スタイルと言える。子供や孫、兄弟といった親戚が承継するスタイルである。家族経営の農場などでは、代々親族内承継の傾向が高かったが、近年は農業を継ぎたくないという人も増え、親族内承継は難しくなっている。

親族内承継メリット

・親族内承継は、人脈や信頼性などをすでに構築している場合が多く、子供の時から農業に親しんでいるケースもある。

・農業が身近にある環境で育っているのならば、農業への理解度も高く、承継はさほど難しいものではないかもしれない。

親族内承継デメリット

・もし相続人が複数人いた場合、資産をどのように分配するべきか難しい問題に直面する。

農業承継の種類②親族以外への承継

近年の後継者不足を受けて、親族以外の承継も増えている。

個人農業の場合は、新規就農を希望する人に承継するケースも増え、農林水産省も新規就農を促進している。

インターンシップ制などを利用し、従業員を経て承継するケースが一般的である。また法人の場合は、役員や従業員などに引き継ぐこともある。

親族外承継のメリット

・有能な人物や見込みのある人物を選び、承継できるということである。後継者がいない中、親族外承継を望む農家も少なくない。

親族外承継のデメリット

・周囲との関係性を築くのが難しく、理解を得にくいこと、さらに農業技術を身につけるのが難しいことが挙げられる。

・農地などの承継には多額の資金が必要になる場合もあるので、財力も必要になる。

農業承継の種類③M&Aによる第三者承継

近年注目されているのがM&Aによる第三者承継である。

M&Aは合併と買収という意味を持ち、企業と農業が統合することを意味している。言い換えれば農業を企業に承継する、売却するということ。企業が農業経営を手掛けているケースも増えており、生産から徹底したブランドを生み出すなど、企業によって関わり方も様々である。まだまだ少数だがM&Aによる第三者承継も増えていると言われている。

第三者承継のメリット

・大切にしてきた農業の廃業を阻止できるひとつの手段。企業への売却を選択すれば、売却益を得ることもできる。

第三者承継のデメリット

・企業とのやり取りには専門家への相談や手続きに時間がかかることが多く、理想の買い手が必ずしも見つかるというわけではない。

農業承継を

成功させるためのコツとは?

農業の後継者不足は、国が抱える問題のひとつであり、農業承継に関しては国からの支援策も出ている。農業は私生活に寄り添った職業であり、他の事業承継とは一線を画すものである。

納得のいく承継をするにはどうしたらいいのか、トラブルを起こさず農業承継するコツを確認しておく必要がある。

①国が行っている支援策を活用する

現在、国や市町村では農業を支えるために様々な支援を行っている。農業承継時に引き継ぐ農地に関して、納税猶予制度や事業承継税制などを利用すると、相続税や贈与税を延期することが可能になる。

また、経営継承・発展等支援事業は、国や市町村が後継者への補助金を出す制度である。さらに、農業承継に関してパンフレットや相談所なども開設されている。どんな支援があるのかを把握して、うまく利用することが重要である。

②マッチングサイトを使ってみる

後継者選びに頭を悩ませている人は、マッチングサイトを利用するのが良い。ネット上でやり取りを進め、お互いの条件に見合った人物を探すことができる。直接やり取りをしたり、コンサルタントが仲介に入ったり、その方法も様々である。

ネット利用の利点として「多くの人と出会える可能性」が高く、お互いの条件が一致すればうまく合意できるだろう。

③専門家に相談する

農業承継には、資産という有形の承継もある。

これは少々ややこしく、税金や法などを詳しく理解しておかなければならない。特にM&Aには多くのプロセスがあり、専門的な知識が必要なので、専門家に依頼することをおすすめする。専門家に相談すれば、農業承継の後継者選びから資産のことまで、すべてをサポートしてくれるはずである。

農業承継で

よくある質問

農業承継をするには、個々に抱えた事情もあるのではないだろうか。

経営権を引き継ぎたいけれど、資金面が心配だったり、農業継承をしたいけれど、借入金があったり、不安はつきない。ここでは3つの疑問に焦点を当て、解説する。

①経営継承・発展等支援事業とは?

市町村や国では農業承継を促進しており、支援金を出している。この「経営継承・発展等支援事業」の対象となるのは、農業の経営権を引き継いだ人である。

法人化、販路開拓、新商品開発、新たな品種の導入などに補助金が出る仕組みで、上限は100万円である。利用希望者は、各市町村へ申請を行うこと。

(参照:経営継承・発展等支援事業)

②農業承継で借入金がある場合は?

農業を継いでもらいたい人にとって、頭の痛い問題が借入金である。進んで借入金のある場所を引き継ぐ人は、いないのではないだろうか。

しかし、早い段階で借入金があることをきちんと伝えることが重要である。それも含めて引き継ぐ意思があるのかどうか、しっかりと確かめるべきだ。承継の話がどんどん進んでから借入金の話を出すと、継ぐという気持ちが揺らぐことは目に見えている。トラブルを回避するためにも、早い段階で借入金の話をし、経営者としてすべてを受け入れるというのであれば、心配なく任せられるだろう。

③後継者候補が複数いる場合は?

後継者がいることはありがたいことだが、複数の候補者がいるのは悩みどころである。個人の場合、土地を分けて継がせるという人もいる。

1人に絞って農業承継をするのであれば、まずは後継者候補の意思を明確にするべきだ。

そして、後継者に何を求めているのか、書き出してみても良いかもしれない。経営者としてやっていけるのか、求めている資質を持っているのか、公正な目で判断する必要がある。

まとめ

農業承継を正しく理解し成功させよう

農業は日本を支える大切な職業だが、現在は後継者不足に悩み、年々その数は減っていると言われている。

農業承継を成功させるために、国も法改正をしたり支援をしたり手を差し伸べている。高齢化が進む農業業界で、M&Aを進めるのは難しいかもしれないが、農業を残すひとつの選択肢として考慮するのも良いだろう。様々な情報を集め、農業承継を成功させよう。

文/アグリジャーナル編集部

RANKING

MAGAZINE

PRESS