暖房排ガスを再利用するCO2供給装置とは? 銀行出身トマト農園後継者の選択

2021/06/07

元銀行マンにとって農業はベンチャーを志向する選択肢の一つだった。農業をビジネスとして成功させる過程において重要となった、SDGsの取り組みと「アグリーフ」に迫った。

中小企業経営者と接する中で

自らもベンチャーを志向

80aもあるオランダ型環境制御ハウスで自社ブランド「朝恋トマト」を生産販売している浅小井農園では、2020年10月、創業者である松村務さん(68歳)から現社長の関澤征史郞さん(39歳)への第三者事業承継が行われた。

浅小井農園株式会社 代表取締役社長 関澤 征史郞さん

浅小井農園株式会社 代表取締役社長 関澤 征史郞さん

関澤さんの前職は銀行マン。融資窓口として多くの企業経営者と接してきた。

「大企業の経営者になると株主に気を遣ってなかなか思い通りのことができない。中小企業の社長さんは自分のビジョンを描いてそれを会社に落とし込んでいる。本当に自分のやりたいことができて充実している。すごくやりがいがあるなと羨ましく思っていました」。

そんな思いを抱えて関澤さん自らベンチャーを起業する道を模索し始める。

「では、自分に何ができるのか? 特別な技術や知識があるわけでもない」。

農業における新規ビジネスに対する制度融資や補助金などの公的支援が、他の業種と比べて農業が図抜けて恵まれていることは、銀行業務を通じて知っていた。「一次産業の中で個人が比較的容易に参入できて、なおかつそれがビジネスになるのって農業だけだ!」と感じていた。

2018年11月、株式会社フェリシタシオンを設立。東近江市に30aの農地を借りて、10aのハウスを建てた。トマトを選んだ理由は常温の作物だから。「例えば葉物は冷蔵が必要な作物。配送はクール便でコストがかかります。トマトは常温で配送できるから、ビジネスとして有利だと判断しました」。

人員配置の適正化で

収量が大幅アップ

関澤さんが栽培技術の研修先に選んだのが、環境制御設備を導入している浅小井農園だった。先代社長で、現会長である松村さんとはこのときが初対面。松村さんに後継者がいないこともこのとき初めて知った。

関澤さんは「ダメモト」で後継者として名乗りを上げてみたところ、「今すぐやってほしい」と諸手を挙げて歓迎された。両者の思惑が一致して、関澤さんは浅小井農園と株式会社フェリシタシオンの経営を兼任することになった。

関澤さんが浅小井農園の新社長として最初に手をつけたのが、適正な人員の確保だ。従来はできるだけ少人数で現場を回すスリムな経営方針をとっていたが、人が少なすぎて適期管理が間に合わずに収量を落としていた。

「人を入れることでもっと収量が上がると思っていました。売上のトップラインを伸ばすための経費は絶対に突っ込まなければいけないというのが私の考え方」と関澤さん。10aあたりに1人を配置するために新たに3名のアルバイトを採用。管理作業を徹底することで、狙い通り収量は大幅に改善された。新たな地域雇用の創出にも貢献することもできた。

浅小井農園のトマトは年1作。9月に1万9千本の苗を定植し、翌年7月末まで10ヶ月穫り続ける作型だ。「朝恋トマト」の出荷先は全国の農産物直売所。関澤さんは電話による営業攻勢をかけて販売店舗数は80店舗から350店舗に拡大した。「収量が上がった分の売り先を増やしたかったから、めちゃめちゃ電話しました。銀行時代にさんざんやらされたので電話営業はまったく苦になりません」。

「朝恋トマト」として全国の農産物直売所に出荷される。

「朝恋トマト」として全国の農産物直売所に出荷される。

SDGsの実践で

会社の方向性を定める

浅小井農園では2019年、SDGs宣言を行った。具体的にはJGAP認証取得、通年安定雇用、外国人技能実習生の採用、太陽光発電やLED照明の導入など、SDGsが設定する17の開発目標の実現に取り組んでいる。

SDGSとは…

持続可能な開発目標(Sustainable Development Goalsの略称)。2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標として、2015年9月の国連サミットで採択された。17のゴールと169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。

以前は改植時期の8~9月にパートさんを休ませていたが、この時期にトマトが採れる作型を採り入れて通年雇用が可能になった。

以前は改植時期の8~9月にパートさんを休ませていたが、この時期にトマトが採れる作型を採り入れて通年雇用が可能になった。

「先代社長は時代に先駆けて新しいものを採り入れていくことに積極的な人。JGAP認証も滋賀県第1号(2010年)。SDGs宣言も農業界で前面に打ち出しているところがまだなかったから。時代を先取りして播いてくれた種をしっかり成長させていく。実現させていくことが私の役割だと思っています」。

JGAPの初回認証は2010年。SDGSの半分はGAPに取り組むことでカバーできるというのが関澤さんの考えだ。

JGAPの初回認証は2010年。SDGSの半分はGAPに取り組むことでカバーできるというのが関澤さんの考えだ。

SDGsに取り組むことで経営メリットはあるのだろうか?

「出荷先の9割以上が直売所なので、うちの場合、SDGsを求められる販路はありません。あくまでも自主的にやっていること。会社としてのガバナンスとか企業風土とか社会貢献の方向性をSDGsで縛っておくことで、道を逸れる心配がないだろうという安心感があります」。

アグリーフの導入

SDGsの実現に一歩近づく

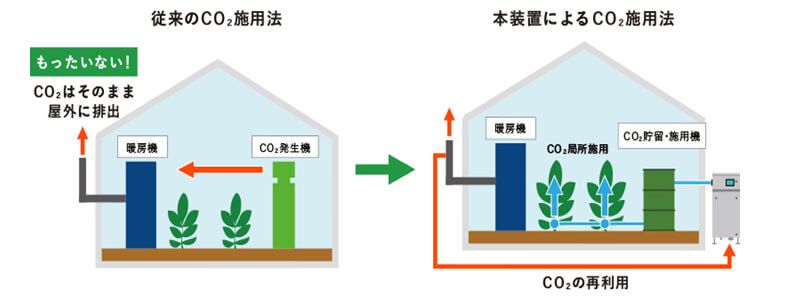

SDGsの一環として試験的に導入したのがフタバ産業製のハウス栽培用CO2貯留・供給装置「アグリーフ」だ。冬場のハウス栽培では、夜間に燃焼式暖房機を、日中には作物の光合成を促進する目的で燃焼式のCO2発生機を稼働させる方式が一般的だ。つまり従来方式では暖房とCO2供給でそれぞれに燃料を必要としていた。

それに対してアグリーフは、燃焼式暖房機の排ガスを浄化してCO2のみを抽出し、貯留・再利用する。従来方式では捨てられていたCO2を再利用するため新たに燃料を必要としない。大気中へのCO2排出量も削減することができる。

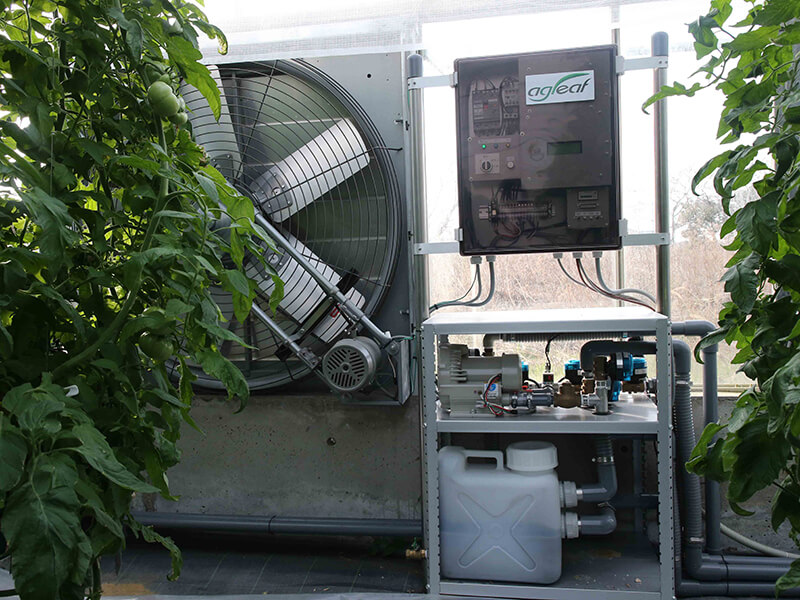

浅小井農園が試験導入した300坪相当対応のアグリーフ。

浅小井農園が試験導入した300坪相当対応のアグリーフ。

もう一つの大きな特長は、灌水チューブによる局所施用。CO2をムダなくムラなくハウス内全ての株に施用することができる。植物群落内の風通しが良くなり、カビの発生が劇的に減少した。費用も本体価格差はあるものの、運用を始めれば十分償却できる。アグリーフを導入したハウスと灯油を使用した従来方式のハウスのランニングコストを比較すると、供給装置本体価格の差額は2年で回収できる計算だ。

塩ビ配管による局所施用でCO2をムダなくムラなく施用できる。

塩ビ配管による局所施用でCO2をムダなくムラなく施用できる。

「SDGsの実態がなかなか伴っていませんでした。アグリーフの導入によって循環型農業の部分は完備することができそうです」。関澤さんは現在稼働している従来方式のCO2供給装置を全面的にアグリーフに切り替えていくことを検討している。

DATA

取材・撮影:横山ナヲト

Sponsored by フタバ産業株式会社