化学農薬に依存しない近未来の防除技術「青色レーザー」「オールマイティ天敵」「共生微生物」に迫る

2024/02/22

天敵の個性を生かして

多様な害虫を駆除する「オールマイティ天敵」

(提供:京都大学)

(提供:京都大学)

天敵とは、ある生物を攻撃して捕食、寄生、繁殖能力の低下等をもたらす他種の生物のこと。この天敵を農薬として活用する場合、農薬取締法で農薬とみなされる(天敵農薬)。天敵農薬を用いた生物的防除法の発展形が、オールマイティ天敵だ。

天敵農薬はすでに農業生産の現場で使われている。筆者が過去に取材した高知県安芸地域における施設でのナス栽培では、県担当者によると天敵農薬の普及率は9割を超えており、「今では、化学農薬は必要に応じて限定的に使用する程度」という絶大な効果をあげている(5)。それ程に有用な天敵農薬だが、全国的にみれば広く普及してはいない。天敵農薬の利用には、特有の難しさがあるからだ。天敵がどこかに行ってしまったり、暑さや寒さに弱かったり、化学農薬との併用に知識が必要だったりと、使いこなすには相当の知識と技術が求められるのだ。

そこで害虫被害ゼロコンソーシアムのメンバーは、最新のゲノム研究の成果を活用して、強化した天敵系統を育種する=特別な性質をもった天敵系統を育てたり、圃場の周囲にいる土着天敵を呼び寄せる技術を開発している。

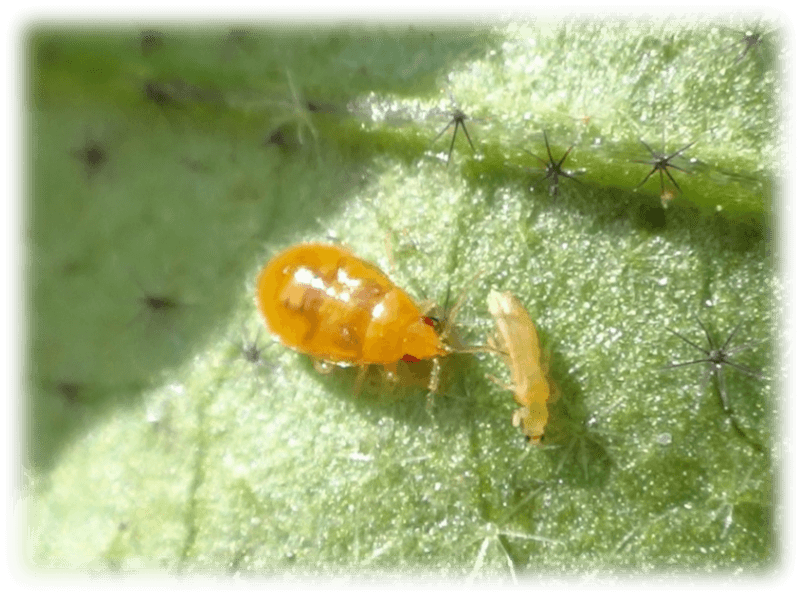

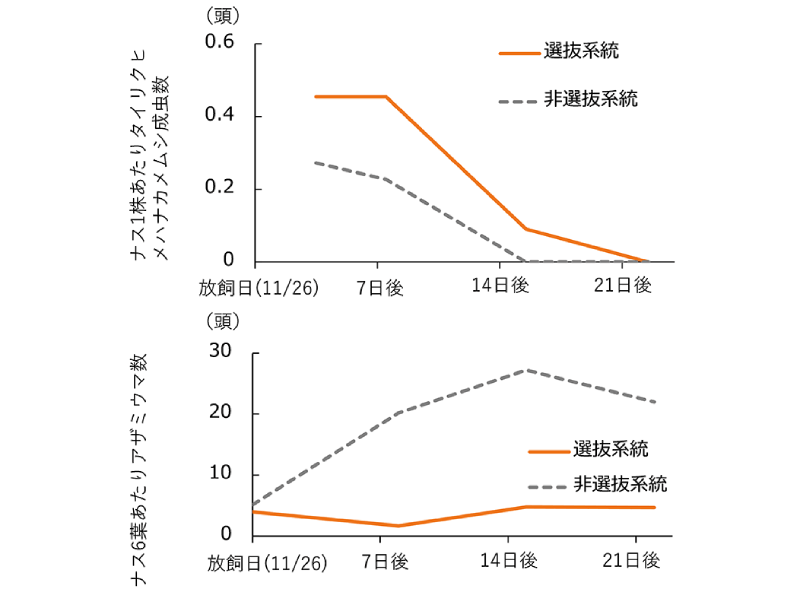

その研究成果が2024年1月、農研機構から発表された。餌探しを「すぐにあきらめない」天敵昆虫を育成したという(6)。ナスの重要害虫アザミウマ類の天敵として利用されているタイリクヒメハナカメムシを対象に、長時間にわたり害虫を粘り強く探して捕食する=「すぐにあきらめない」性質の系統を選抜・育成して防除したところ、効果が高まることが確認されたのだ。選抜→交配の作業は40世代以上繰り返したという。

(提供:農研機構)

農研機構で研究担当者を務めた世古智一上級研究員は「試験は2018年に10aのナス圃場で行いました。『すぐにあきらめない』タイリクヒメハナカメムシは長くナスに留まり、害虫であるアザミウマの発生を普通のタイリクヒメハナカメムシの1/5程度に下げることができました。今後DNAマーカーを活用した育種を行うことで、さらに定着性を向上させて防除効果が持続する系統を育成することが可能になります」と話す。

このように天敵生物の性質に着目して、それを活かして様々な害虫を駆除するのが「オールマイティ天敵」だ。今回着目した定着性に限らず、例えば、害虫をたくさん食べる性質や、低温や高温でも元気な性質、といった特定の機能を強化した天敵系統の育成も可能だという。それが実現すれば、天敵昆虫利用の壁である、使いにくさ、というハードルがグッと下がる。

日本典秀教授は「ムーンショット型研究開発制度のなかで、タイリクヒメハナカメムシだけでなく、カブリダニ類、タバコカスミカメ、ヒメカメノコテントウなども対象に、研究を進めています」と語る。誰もが天敵昆虫を利用できる日は、そう遠くない。

共生微生物の力で

害虫をコントロールして防除する

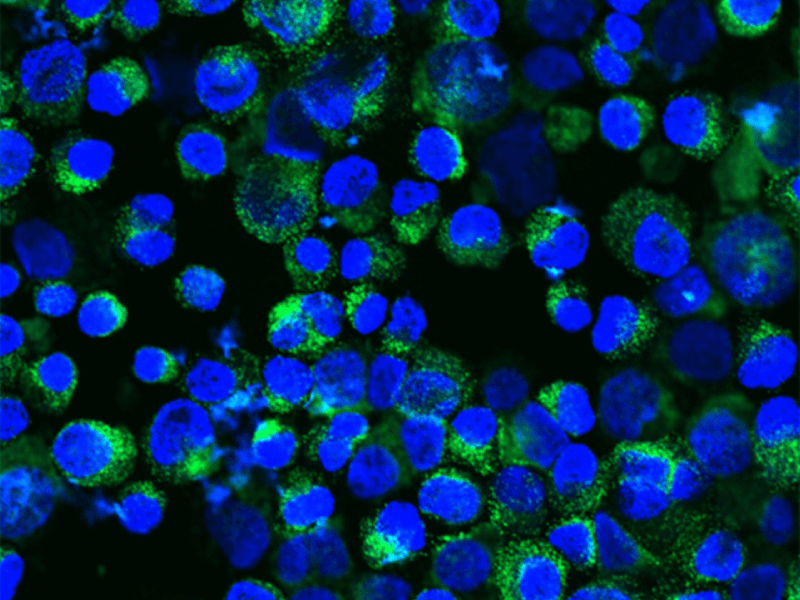

ボルバキアの蛍光顕微鏡写真。青が昆虫細胞核で緑がボルバキア。(提供:農研機構生物機能利用研究部門 渡部賢司氏)

最後にご紹介するのは、「共生微生物で矯正」。害虫被害ゼロコンソーシアムのホームページには、以下のように記載されている。

“昆虫の体内には様々な微生物が共生しています。そのなかには、直接的な病原性を示さず、親から子に伝わりながら、宿主の生殖を巧妙にコントロールする共生微生物がいます。微生物が持つそのような特殊能力をうまく利用することにより、害虫を広域でコントロールすることを目指します”

この共生微生物に関する研究成果として、「昆虫共生微生物が誘導する宿主の性転換現象を培養細胞上において世界で初めて再現」というプレスリリースが農研機構から2023年4月に発表された(7)。

ここで研究グループが注目したのは、ボルバキア(真正細菌)という共生微生物だ。ボルバキアは、宿主昆虫(寄生される側の昆虫)のオスをメス化するなど、宿主の生殖を操作することが知られている。農研機構を中心とする研究グループは、ボルバキアを昆虫から取り出して、性転換現象を試験管内で再現することに世界で初めて成功した。さらに、ボルバキアが宿主の性決定に関係する2個の遺伝子発現を操作することで、宿主をメス化していることを見出した。日本典秀教授が分かりやすく説明してくれた。

「この研究は、共生微生物を使うことで害虫の性別を変えることができる可能性がある、ということを示しています。この技術を利用することで、昆虫をメス化してオスをいなくさせる、ということができるかも知れません。あるいは不和合虫放飼法といって、共生微生物に感染したオスのみを放飼することで害虫を減らす、という防除手法を確立できるかもしれません」(日本典秀教授)。

これが「共生微生物で矯正」の正体だ。共生微生物の力で害虫をコントロールして防除する。日本典秀教授のまとめで、本稿を終えたい。

「害虫被害コンソーシアムでは、『青色レーザー光による物理的防除』、『オールマイティ天敵』、『共生微生物で矯正』に取り組んでいますが、それぞれの技術の対象範囲や対象とする害虫は異なります。ご存知のように害虫の種類は多種多様ですから、一つの技術ですべてを網羅することはできません。逆に言えば、化学農薬はそれをやろうとしてしまった。一つの技術だけに頼ると、必ず破綻します。

私達は、複数の有用な技術を組み合わせることで、害虫被害ゼロを目指しているのです。複数の技術を組み合わせるというと難しいように思えるかも知れませんが、私達研究者が目指すのは、生産者さんがこの技術を導入しさえすれば害虫防除における判断をしなくても良い体系作りです。それが実現できれば、栽培管理や収穫という、農業の最も本質的なところに集中できるようになりますから」(日本典秀教授)。

DATA

(1)ムーンショット型研究開発制度, 内閣府

(2)2023年農業技術10大ニュース, 農水省

(3)害虫の飛行パターンをモデル化し3次元位置を予測, 農研機構プレスリリース(2021年11月29日)

(4)青色半導体レーザーを用いた害虫の撃墜, 大阪大学プレスリリース(2023年1月19日)

(5) IPM(総合的病害虫・雑草管理), 高知農業ネット(高知県農業振興部)

(6)餌探しを「すぐにあきらめない」天敵昆虫を育成, 農研機構プレスリリース(2024年1月17日)

(7)昆虫共生微生物が誘導する宿主の性転換現象を培養細胞上において世界で初めて再現, 農研機構プレスリリース(2023年4月5日)

監修/京都大学大学院 農学研究科 地域環境科学専攻 生態情報開発学分野 日本典秀教授

取材・文/川島礼二郎