先進農家の働き方を変えた、ITサービスの活用術

2019/03/07

「スマート農業」と聞いて思い浮かぶのは、どんなことだろうか? 多くの農家が手間だと感じている販売管理や会計管理、労務管理などの業務にITを活用すれば、気軽に「働き方改革」ができるのでは……そんなことを話し合うミートアップが開催された。今回はその模様をレポートする。

SNSやクラウドサービスを

農業で使いこなすには?

2月17日(日)、東京・日本橋にある「サイボウズ株式会社」にて、農林水産省などが主催するイベント「ITで農業に働き方改革を広める会議(仮称)」が開催された。当イベントの趣旨は、農業における「働き方改革」を目標に掲げ、IT技術の活用法について話し合うこと。プログラムは、『働き方改革』に成功した農業関係者によるプレゼンテーション、グループワーク、グループワークの結果発表の3部構成で、参加者同士のコミュニケーションを重視した内容となっていることが特徴だ。当日のおもな参加者は、IT技術に関心のある農業者や農業の現場でITを役立てたいと考えるエンジニアで、若年層が多く見受けられた。

司会を務める農林水産省の渡辺一行さんによる挨拶を経て、プレゼンテーションが実施された。当日のプレゼンターは、「株式会社ミヤモトオレンジガーデン」の宮本泰邦さん、「株式会社 山燕庵」の杉原晋一さん、「梨の大澤農園」の大澤幸恵さん、「株式会社Tedy」の林 俊秀さんの計4名。今回はその模様をダイジェストでレポートする。

<作業時間の短縮とGAP取得に役立てる>

「株式会社ミヤモトオレンジガーデン」は、愛媛県で柑橘類の生産、販売を行なう農園で、「グローバルGAP 認証」を取得している点でも評価されている。

同社では、「MOG-GAPシステム」という、「グローバルGAP認証」の取得を支援するシステムを使っている。宮本さんによると、本システムの導入後、事務作業における手間と時間の削減と、「グローバルGAP認証」現場としての立場を守ることに成功したという。例えば、農薬や肥料の使用量、柑橘類の成長具合などを一括で管理できるようになったばかりか、日々の入力作業も簡略化されたと話す。

「従来は、時間がある時にまとめて処理していましたが、『MOG-GAPシステム』の導入後、日々こまめに記録できるようになりました。『グローバルGAP』の法令がより遵守されていると思います」。

<仲間作りとファン作りに役立てる>

「株式会社 山燕庵」は、野菜の生産に加え、加工と販売事業も手がける企業。代表的な加工商品として、山燕庵のブランド米「コシヒカリアモーレ石川県産玄米」を使った、ノンアルコールの玄米甘酒「玄米がユメヲミタ」がある。

昨年は、農業現場におけるITの普及を進める実行委員会「できる.agri」と手を組み、ぬか袋カイロ「ぬくぬくのぬか」を製品化した。製品化に必要な資金は、クラウドファウンディングで募り、募集開始からおよそ1ヶ月で目標金額を達成したという。提携先となる企業やファンとつながるためにITを活用している成功例である。

<ネットでの直販と事務作業の効率化に役立てる>

埼玉県久喜市で、夫婦二人で梨農園を営む「梨の大澤農園」の大澤幸恵さんは、およそ9年前、作業現場にIT技術を導入。そのきっかけは、農園の経営に難しさを感じたことだと話す。「当時は、共同青果場に卸すかたちで梨を販売しており、直売はほとんどできていませんでした。また、お盆を過ぎると梨の価格が急落するため、その後の収益はあまり見込めない状況でしたね」。

梨の直売に活路を見出した大澤さんは、まずはネットショップを開設。SNSも活用しつつ、農園と梨の広報につとめた。

「ちょうどその頃、ブランド梨『彩玉(さいぎょく)』の生産を始めました。あまり普及していない梨だったこともあり、やがて『大澤農園』は、県下最大級の『彩玉』の農園になりました」。

収穫が始まった2014年には、全国放送のバラエティ番組にも出演。やがて、多くの注文が舞い込むようになったと続ける。

多くの注文をさばくには、かなりの労力と時間がかかる。しかし、ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ」に販売サイトを移したところ、カード決済への対応などが可能になり、事務作業量が軽減されたという。また、業務拡大や先代の農場主の引退に伴い、日々の作業量が大幅に増えたが、To Do管理アプリ「トレロ」を活用したことで、効率よくタスクをこなせたと明かした。

大澤さんは、これらに加えクラウド会計ソフトの「freee」や、「Google マイビジネス」「Google ドライブ」といったアプリも利用している。「これらのサービスやアプリに助けられるシーンは多々あります。“難しそうだから”と敬遠せずに、まずはトライすることをオススメします」。

<生産現場の品質管理に役立てる>

“生産現場におけるスマート化を目指す”と語る「株式会社Tedy」の林さんは、オランダの環境機器メーカー・プリバ社が開発したシステム「Priva」を利用している。

「Priva」は、大規模温室の環境を把握・制御するシステムで、植物にとって最適な環境を作る際に役立つという。「ベテラン農家の勘があってこそ成り立っていた作業も、算出された数値を見れば、初心者もこなせるようになりました。こちらも栽培方法を教えやすくなりましたね。若手育成の手助けにもなるシステムだと思います」。

“共有言語”をベースに

『課題』を導き出そう

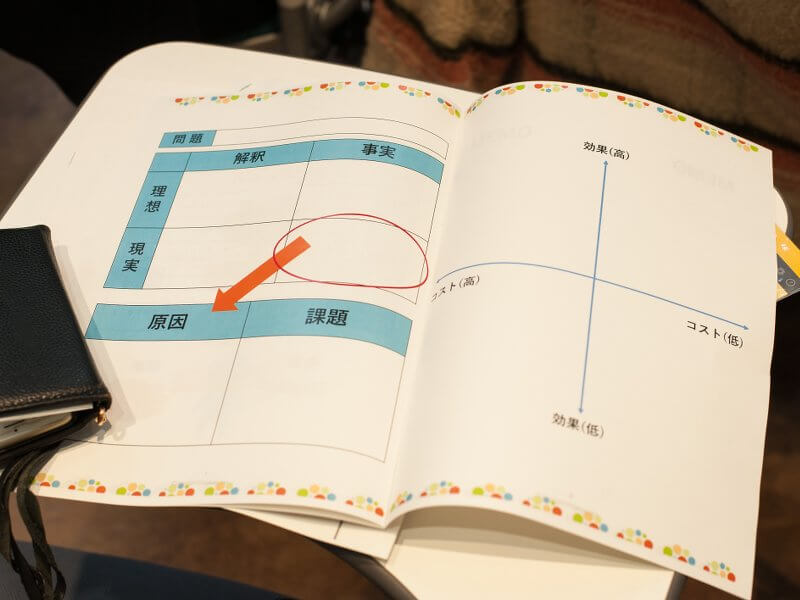

イベントの後半では、「サイボウズ式問題解決メソッド」を活用して、チームでの問題解決方法がレクチャーされた。そのなかで提示されたのが、「理想」と「現実」、「事実」と「解釈」というキーワードだ。

あらゆる問題は、理想と現実に大きな落差が生じた結果、起きるもの。反対に、理想と現実のギャップを解消することで、多くの問題は解決されると、サイボウズ株式会社ビジネスプロデューサー・中村龍太さんは語る。

「現実には、その状態を作り出している要因があります。それらの要因を洗い出すと、課題が明確になり、解決に向けて踏み出すことができます。こうした論理的思考の特長は、問題に対してポジティブになれる点にあります」。

「『事実』とは、実際に起こった、確証のある出来事を指します。自分の目で見たもの、耳で聞いたことは、だいたい『事実』にあたります。一方の『解釈』は、頭の中で作り出した事象です。例えば、ある出来事を前にして、自分が感じたこと、思ったことが『解釈』となります」。

問題解決のファーストステップは、理想と現実、そして事実と解釈を切り離すことだという。これらの可視化ができる、ワークシートも配布された。

その後、数名ずつのグループに分かれ、ワークシートをもとに問題解決に取り組むグループワークを実施。

例えばあるグループは、農業法人の社長自身が日々膨大な業務を負担している点を『問題』として取り上げた。そのうえで、「業務量が多いにも関わらず、実績に繋がっていないこと」を『現実』に、「3つの新規案件を獲得すること」を『理想』に設定。さらには、財務管理やウェブショップとSNS運営といった日々の細かな作業を『原因』として洗い出した。ここから、それぞれの作業の費用対効果検証を行うことを『課題』として導き出したという。

一連のグループワークは、『理想』や『現実』といった共通言語を基盤とした、話し合いが大切であることを学ぶ場となった。

「ITで農業に働き方改革を広める会議(仮称)」は、今後も会を重ねる予定。農業経営における課題にフォーカスし、話し合いを通じて、ITを使った解決法を導き出していくという。

問い合わせ

Photo&Text:Yoshiko Ogata